文章取自於桃園市政府文化局出版之桃園文獻第2期「社會與生活」:「眷村」為「軍眷村」之簡稱。臺灣眷村的來源大致為三種:接收日遺宿舍、官兵自建、民間捐建。從眷村的命名通常就可以判斷出眷村的隸屬軍種、眷戶成員、地理位置、興建財源等等,亦可推知眷戶的組成。

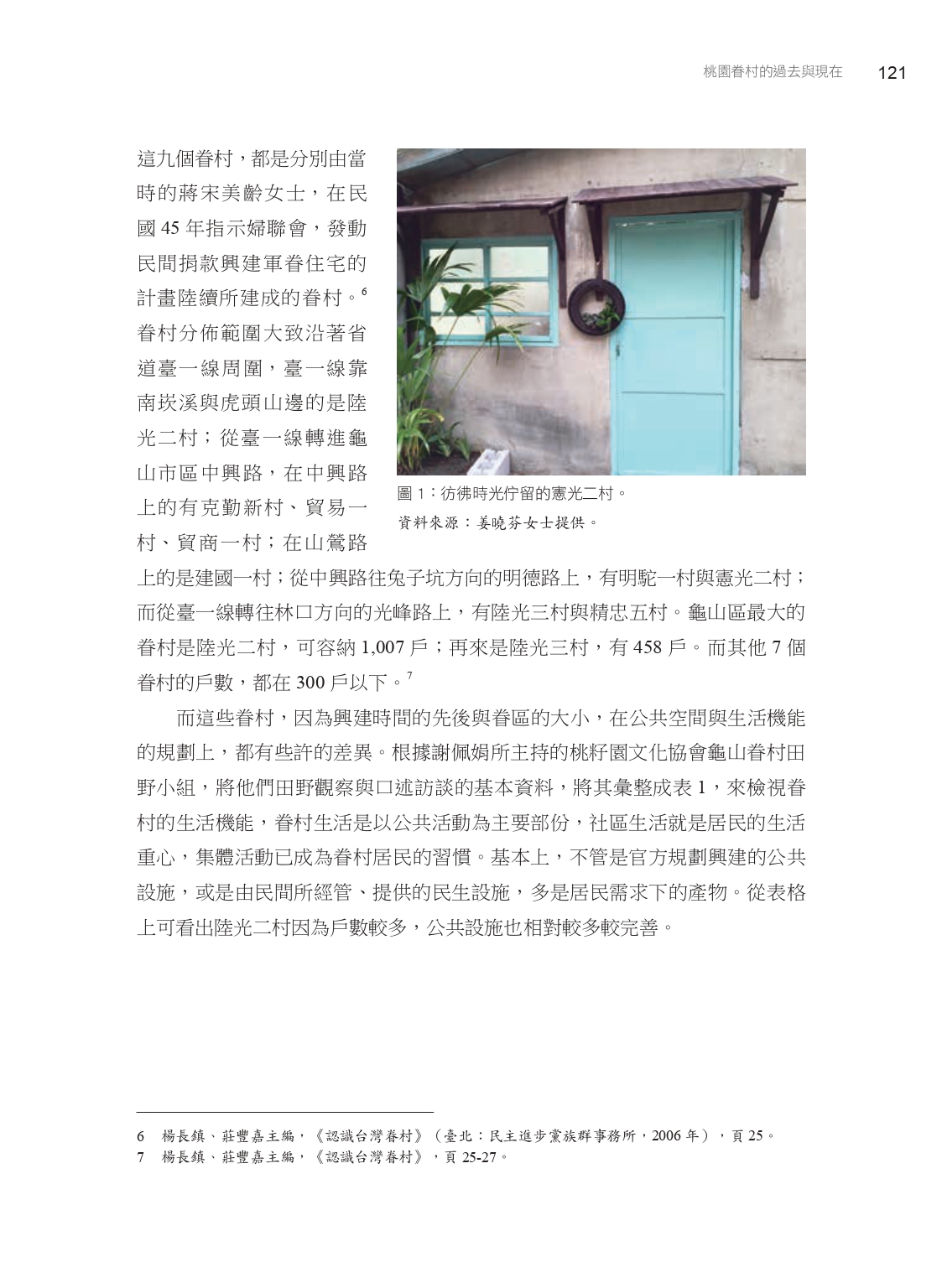

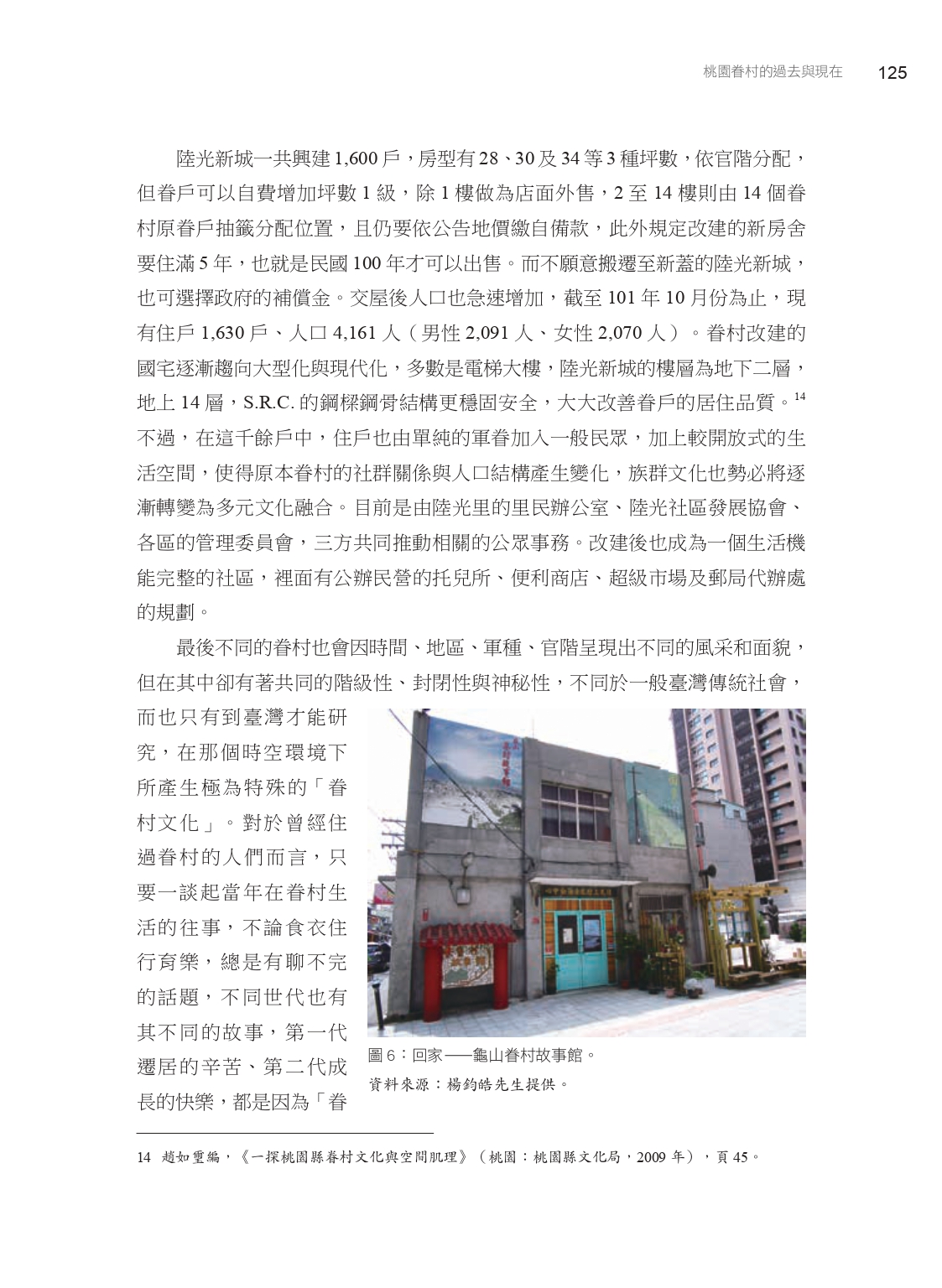

眷村的分期,可分為創建期(民國35-45年)、成長期(民國46-55年)、轉型期(民國56-69年)、改建期舊制(民國70-85年)、回春期新制(民國86年至今),全國眷村共886村。桃園眷村較多,係是因早期桃園都會化較少,土地價格便宜且取得容易,因此成了安置大批軍眷最佳的選擇,桃園市的眷村共計13,173戶,是全國各縣市中數量第二高。54年於龜山啟用的陸光二村為桃園地區規模最大之眷村。眷舍原則上分為四型,除將舍外,其他三型是依人口數進行配發。這四型眷舍基本上都有一個約2公尺的前院,後門通後巷。

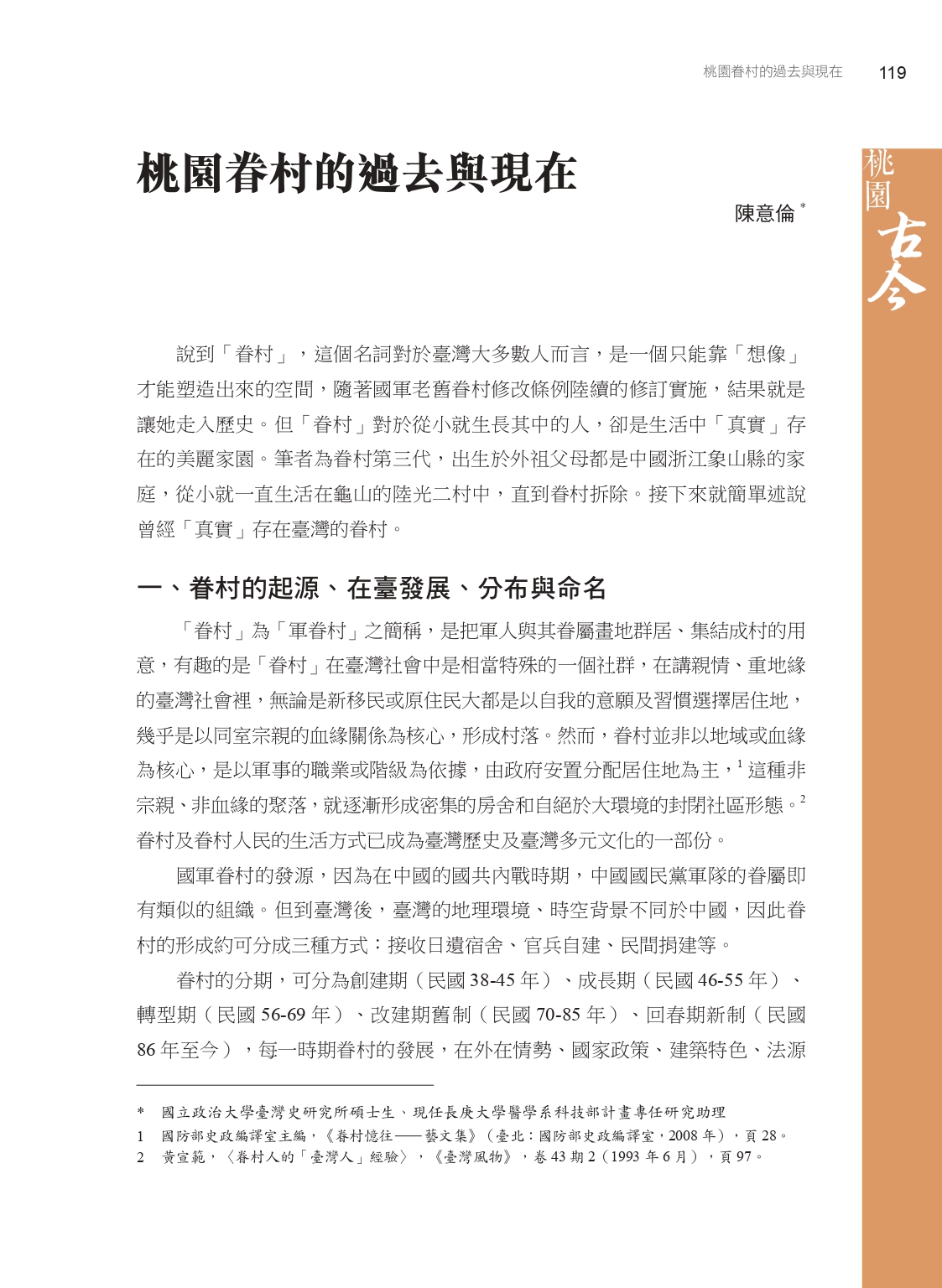

龜山區的眷村改建,始於81年為了開闢長壽路橋,故將陸光二村拆除200多戶。但龜山區內九個眷村全面性改建,要等到85年2月才進行改建。直到95年5月完工交屋,命名為「陸光新城」,共安置桃園市約十五個眷村,成為桃園最大的軍宅。這裡優先遷入為第一代榮民、榮眷及其子女為主,「陸光新城」也加入一般民眾,加上改建後有較開放式的生活空間,原本的社群關係與人口結構開始產生變化,早期濃厚的眷村色彩將逐漸的淡去。