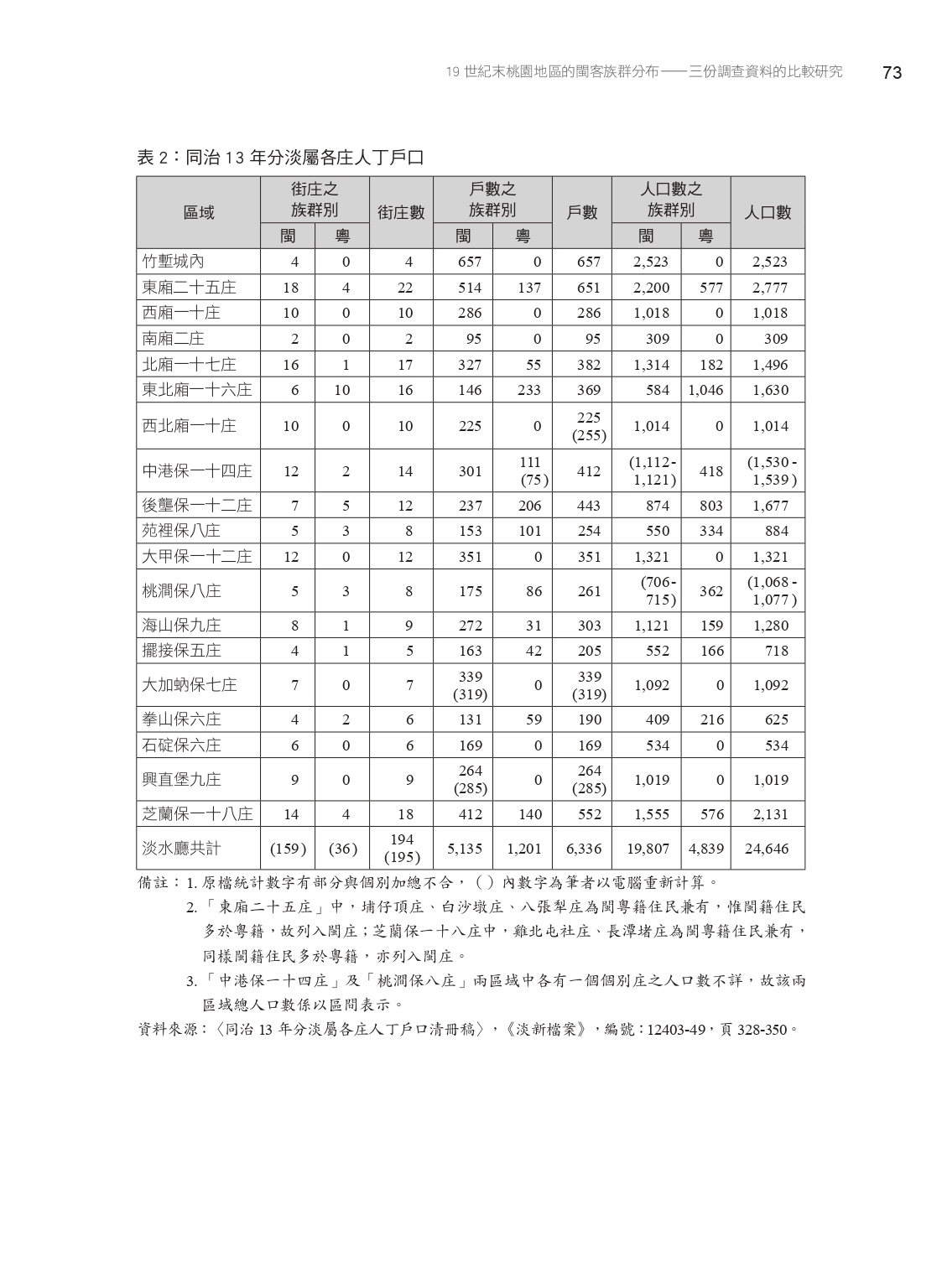

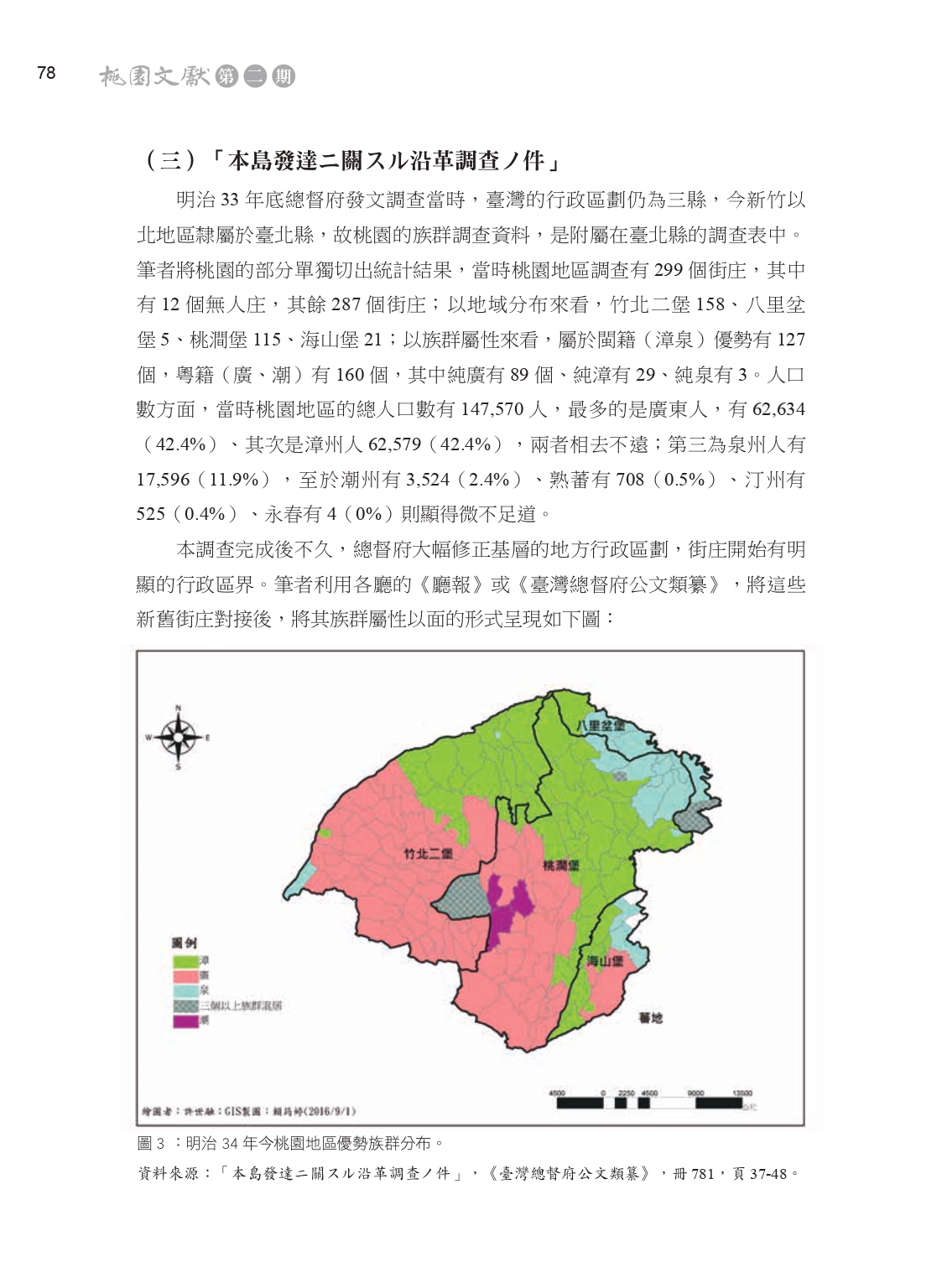

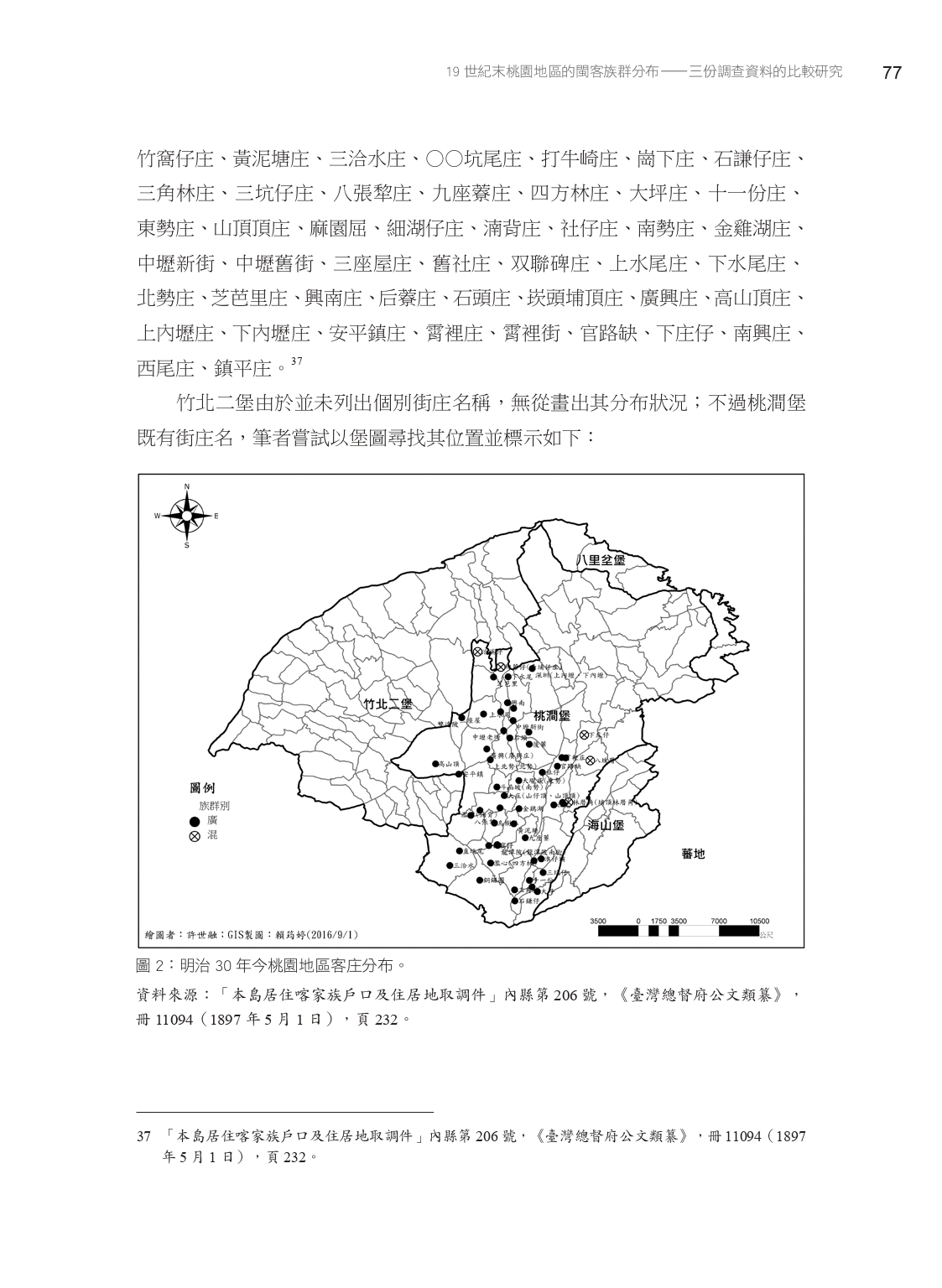

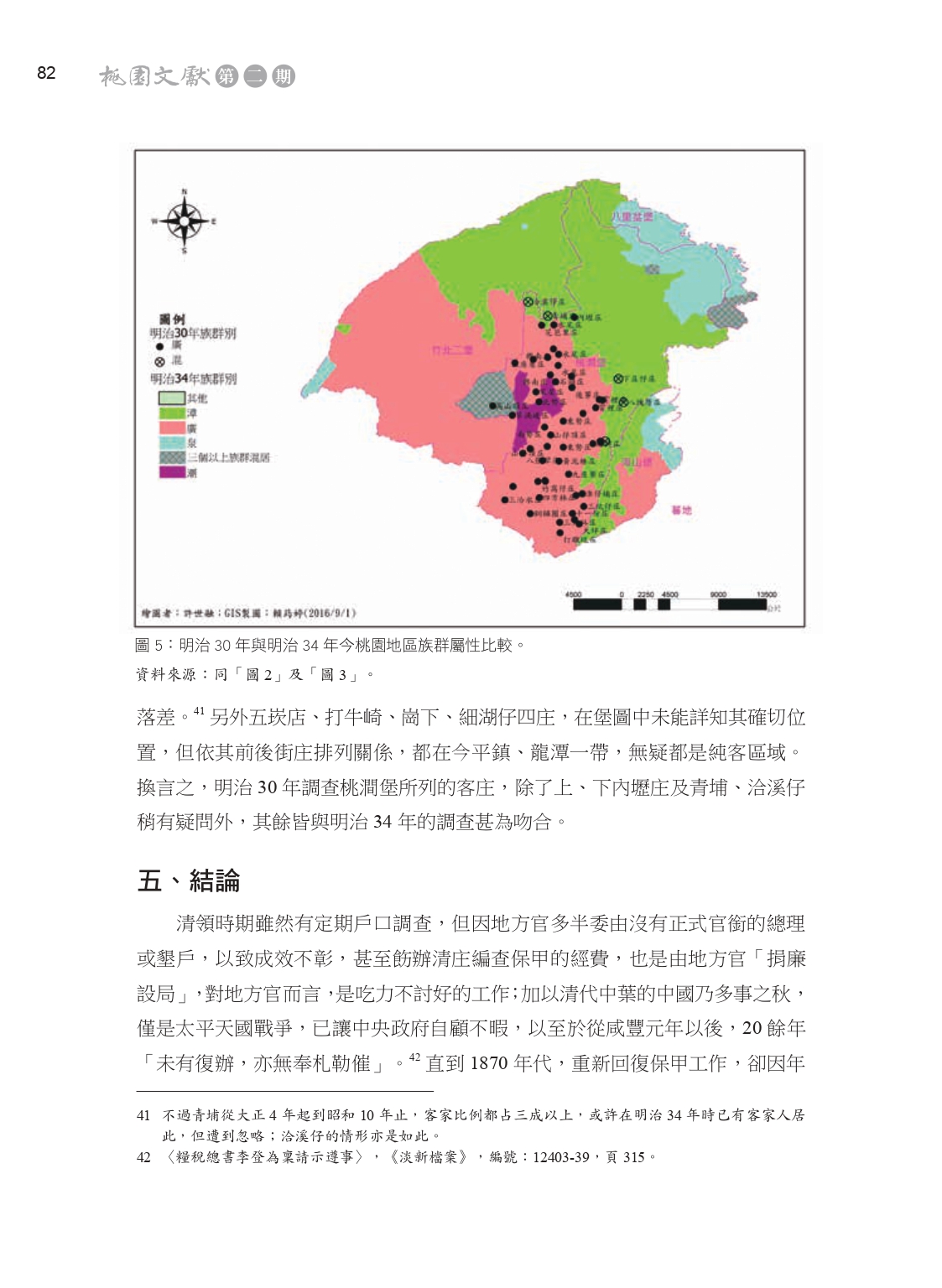

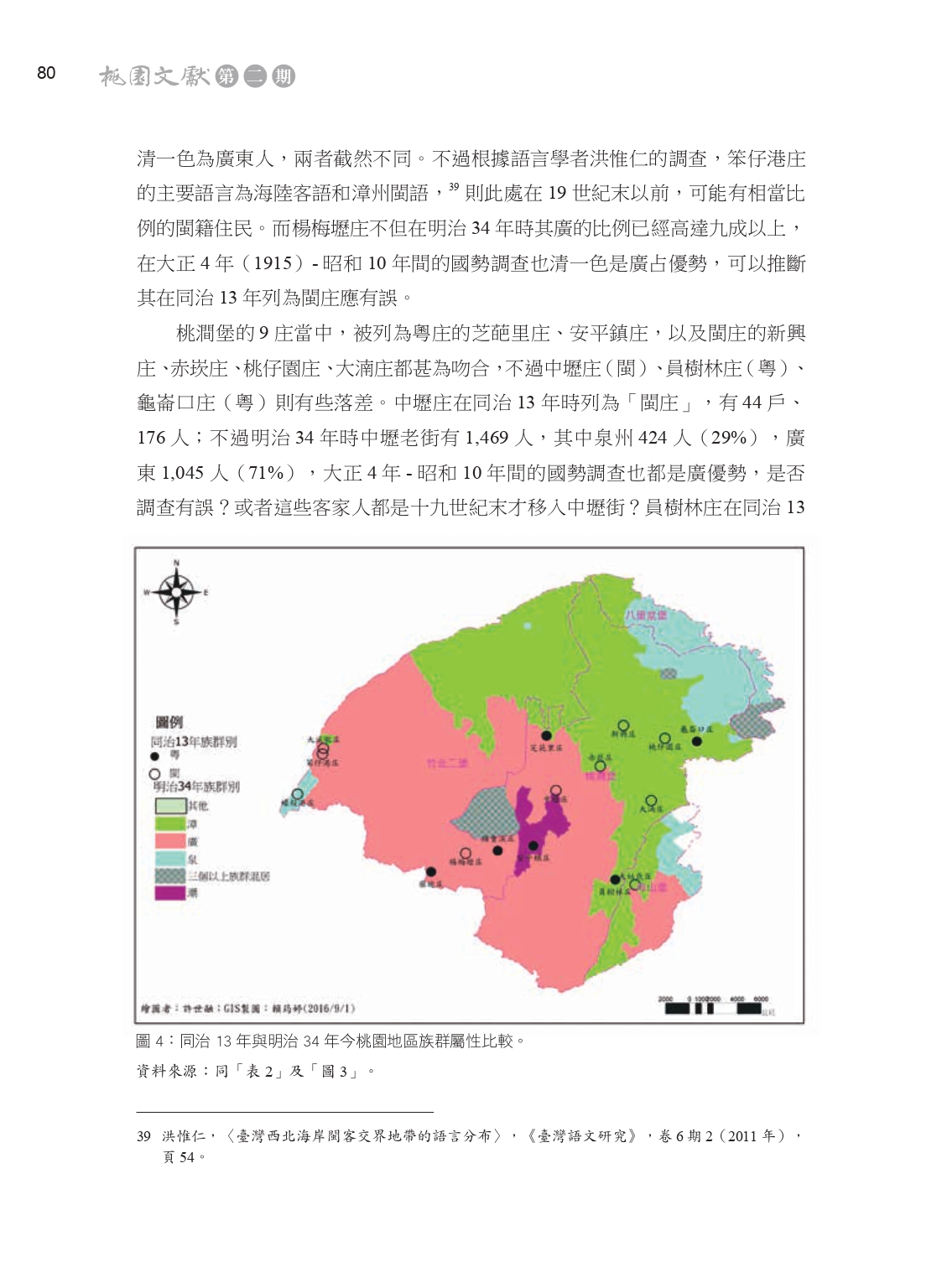

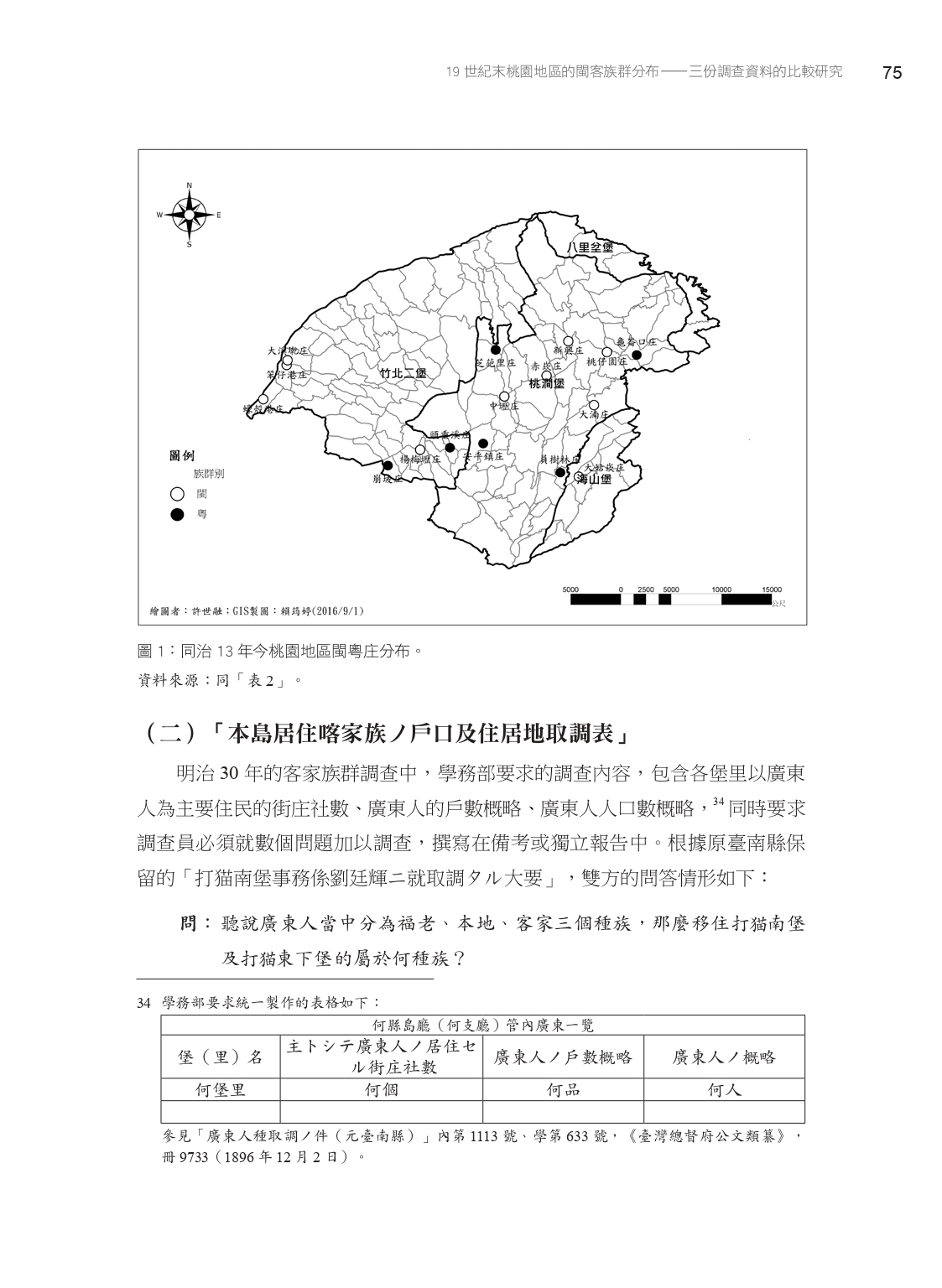

文章取自於桃園市政府文化局出版之桃園文獻第2期「社會與生活」:清末的《淡新檔案》中的一份同治13年竹塹地區的戶口資料,記錄了今桃園地區16個庄的戶口資料;日本治臺後,於明治30年進行過一次全島客家人的調查,詳列桃澗堡50餘個客家人街庄;至明治33年底,臺灣總督府進行一次全面的臺灣族群調查,整個桃園地區計有299個街庄。此文的目的,在運用地理資訊系統(GIS)繪製出這三份調查中的族群分布面貌;並嘗試透過比較,探討這三份調查間的關連性。

作者指出,清代雖有定期戶口調查,卻成效不彰,主因是地方官多委任沒有正式官職的地方總理或是墾戶來進行,經費上也多是由地方官娟廉設局而來,對官員來說是沉重的負擔,加上清末戰亂頻繁,中央政府壓力極大,更無暇顧及邊疆的台灣政局,因此即使有調查,成果也是極為簡陋,要到日治時期的調查,係由總督府藉由全國性的調查,其成果才較為詳細。

因此,對於桃園的調查,清代的調查十分簡陋,不過亦有其重要性,即在指出桃園族群的複雜性,並非全是粵籍人士,而是間雜閩籍人士。而明治30年的調查卻將竹北二堡籠統地稱為粵庄。在明治34年的調查,則證實了同治13年的調查之正確性,因此作者認為善用不同時期的調查成果,並解決之間的矛盾,將更能描繪出桃園在清代乃至日治初期的族群樣貌。