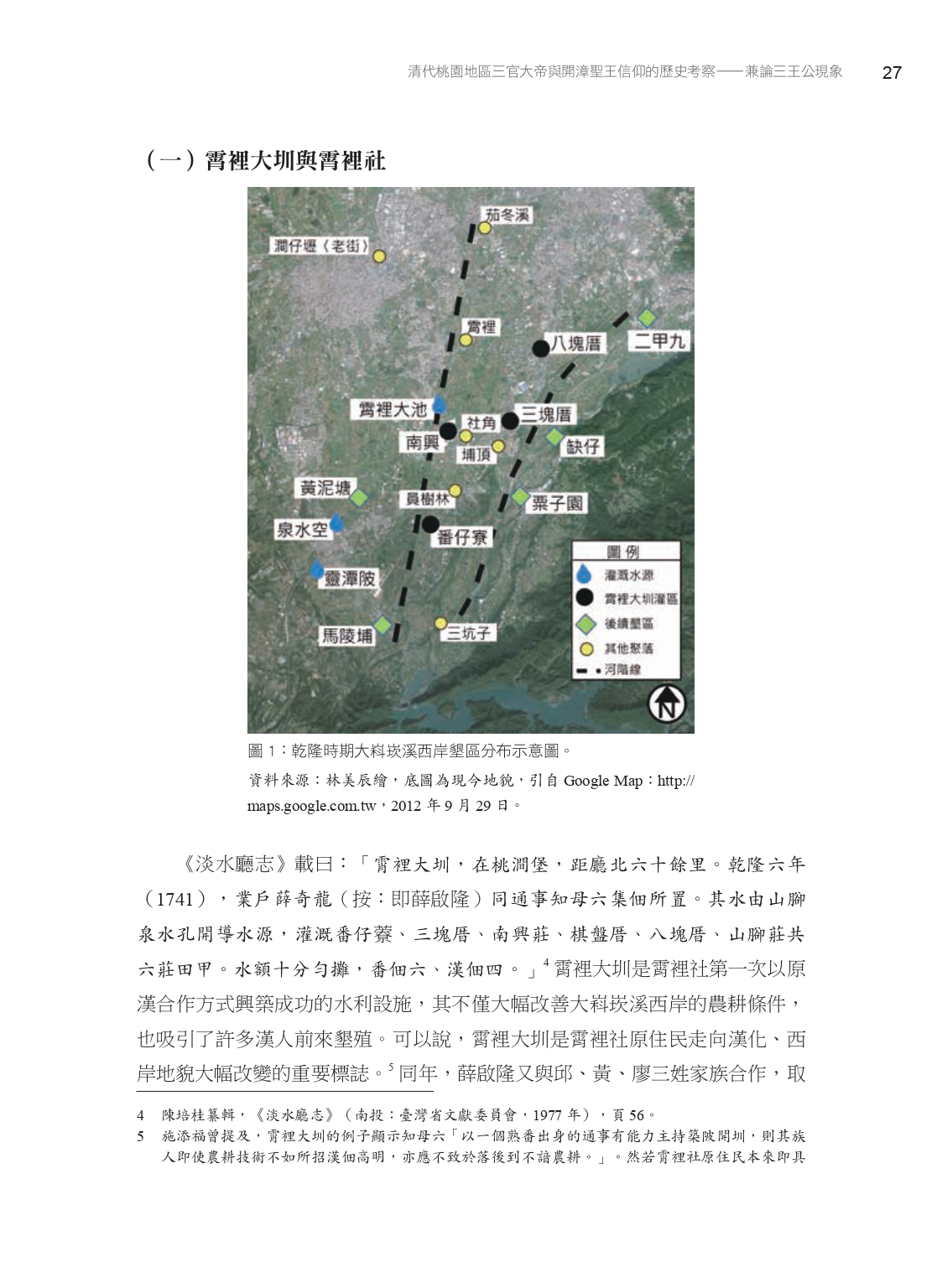

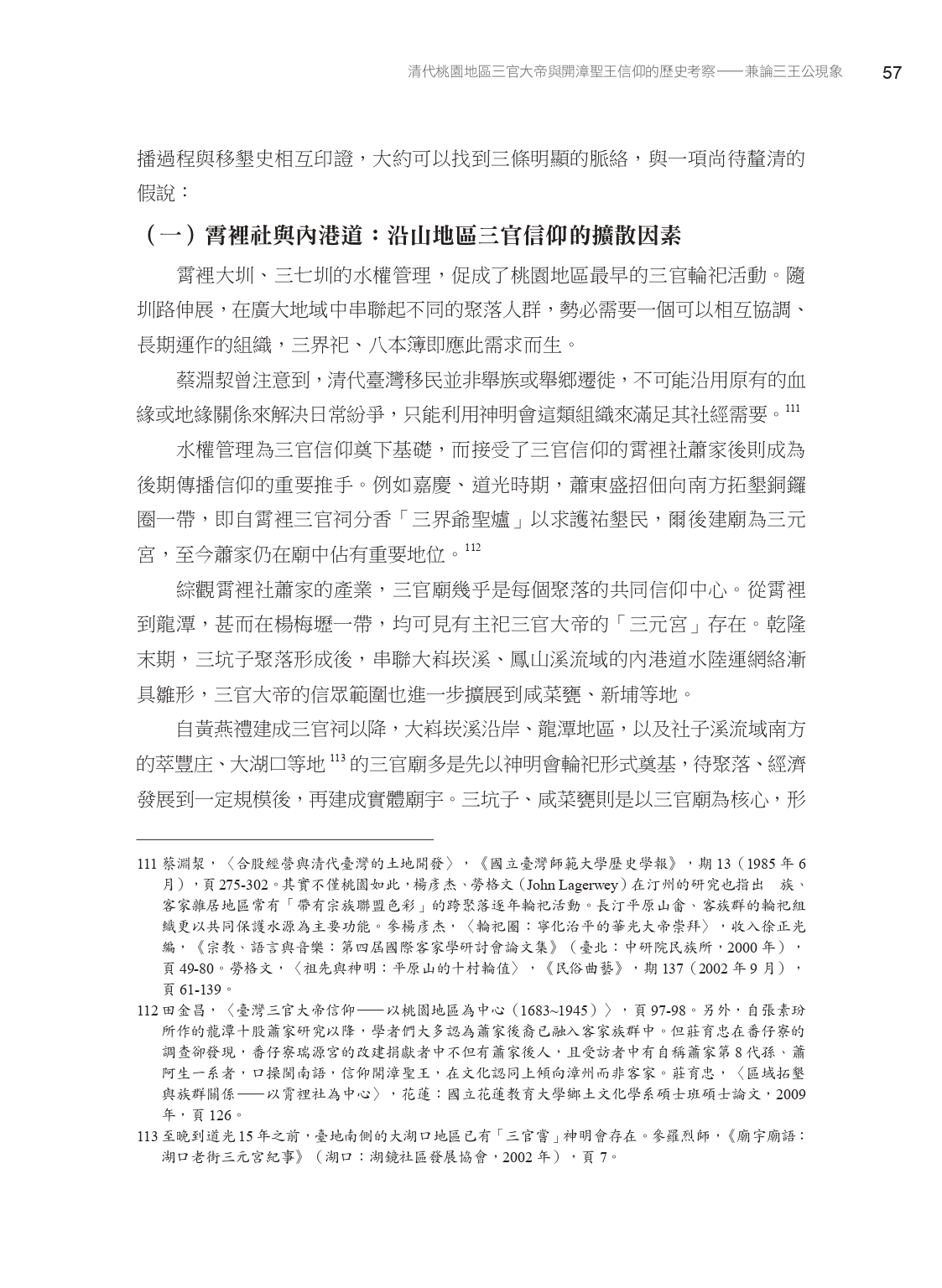

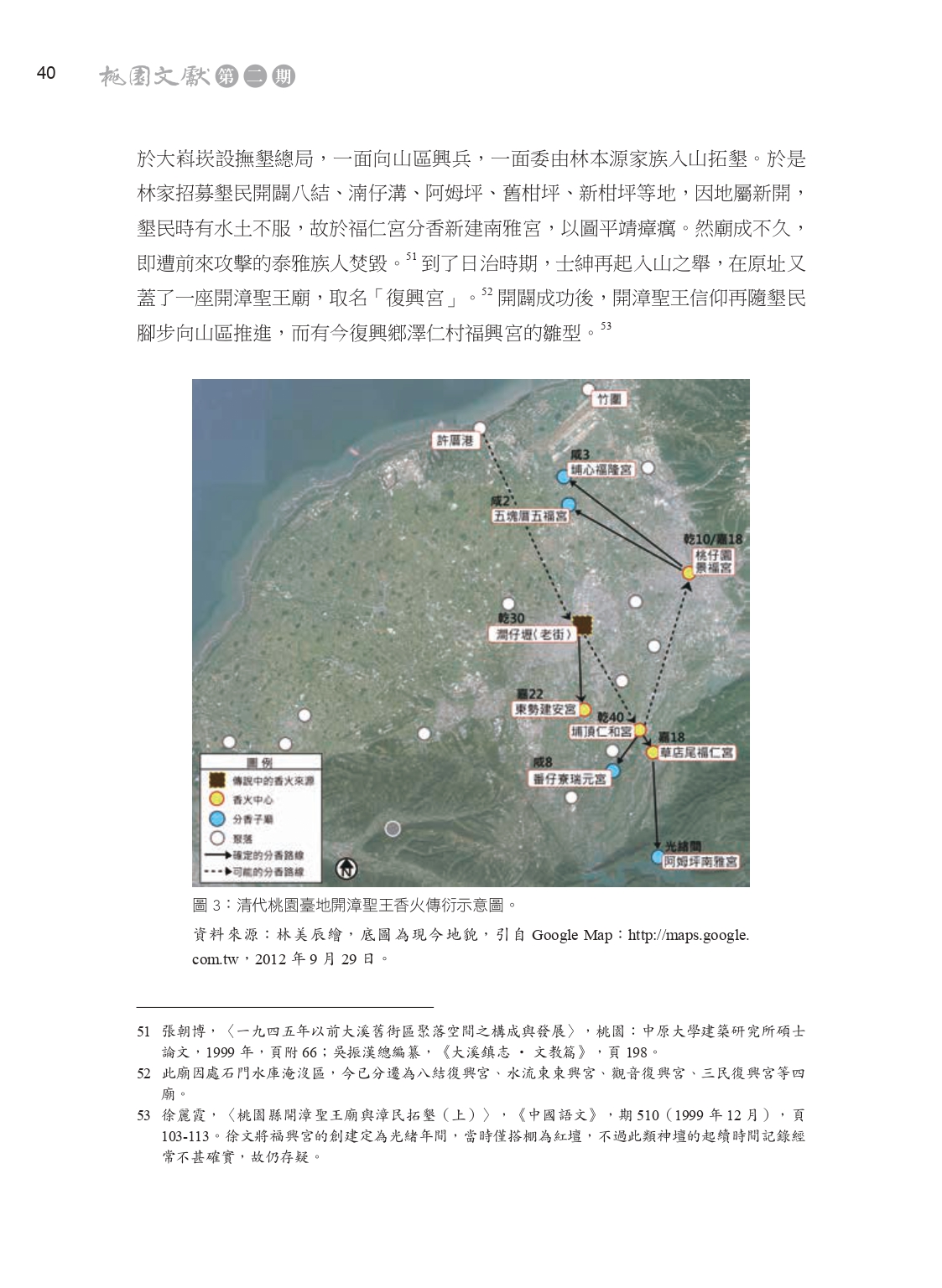

文章取自於桃園市政府文化局出版之桃園文獻第2期「社會與生活」:「北閩南客」向來是一般人對桃園族群分佈的刻板印象,而開漳廟和三官廟又各被視為閩、客族群的文化符碼。在此看似涇渭分明的表象下,這些廟宇香火間卻有著錯綜複雜的分香、陪祀關係,以及各種跨越族群分界的建廟故事和傳說。從傳播過程來看,桃園的三官信仰自始即與水圳管理、聚落合作有關。透過霄裡社蕭家的推波助瀾,三官大帝在沿山地區成為許多公廟的信仰核心;在沿海一帶則藉由輪祀組織,成為串聯起眾多聚落的精神力量。而沿著桃仔園、澗仔壢、東勢、埔頂、草店尾乃至阿姆坪一線,陸續建立起的開漳廟,則幾乎可視為墾民們不斷向山區開發拓展所留下的地標。

每座廟宇和相關傳說,都代表著當地住民對於自身族群、文化的詮釋。若由史學角度觀之,這些現象反映出早期移墾社會從「原、閩、客、畲各族群交融共處」到「分籍聚居」的變化過程。三官大帝與開漳聖王也因其屬性不同,在不同時期、不同的廟宇間,被詮釋為不同的形象。以「三王公」傳說為例,閩、客、畬民都能在這個稱謂中找到與原鄉信仰的連結點。而在紛雜的鄉籍分類背後,「鄉籍神」所象徵的或許不只是狹隘的敵我意識,還有對於塑造彼此認同的努力。