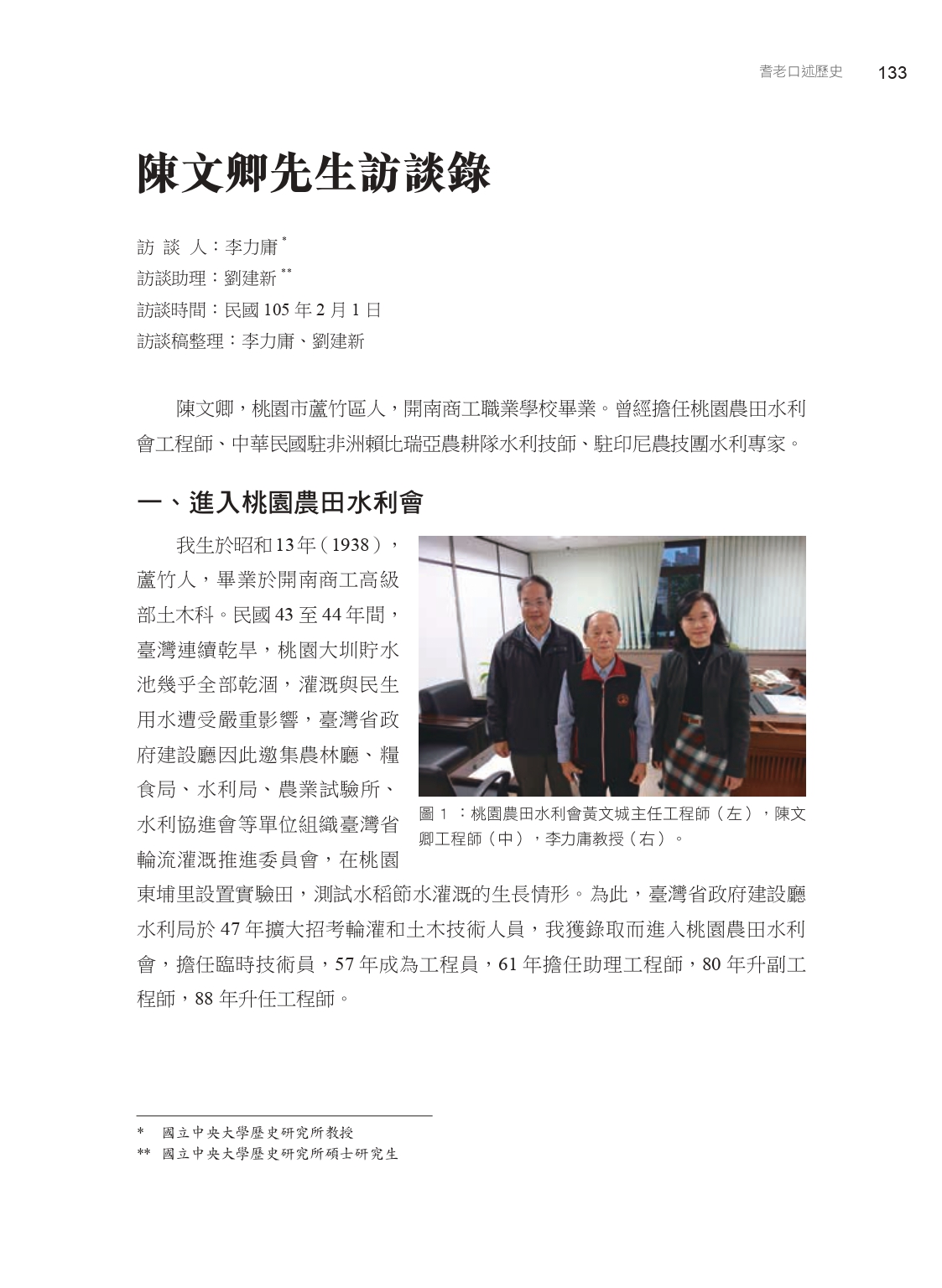

文章取自於桃園市政府文化局出版之桃園文獻創刊號「開發與經濟」:陳文卿,桃園蘆竹人,出生於1938年,畢業於開南工商職業學校土木科,民國47年獲錄取進桃園農田水利會擔任臨時技術員,一路升遷至工程師。

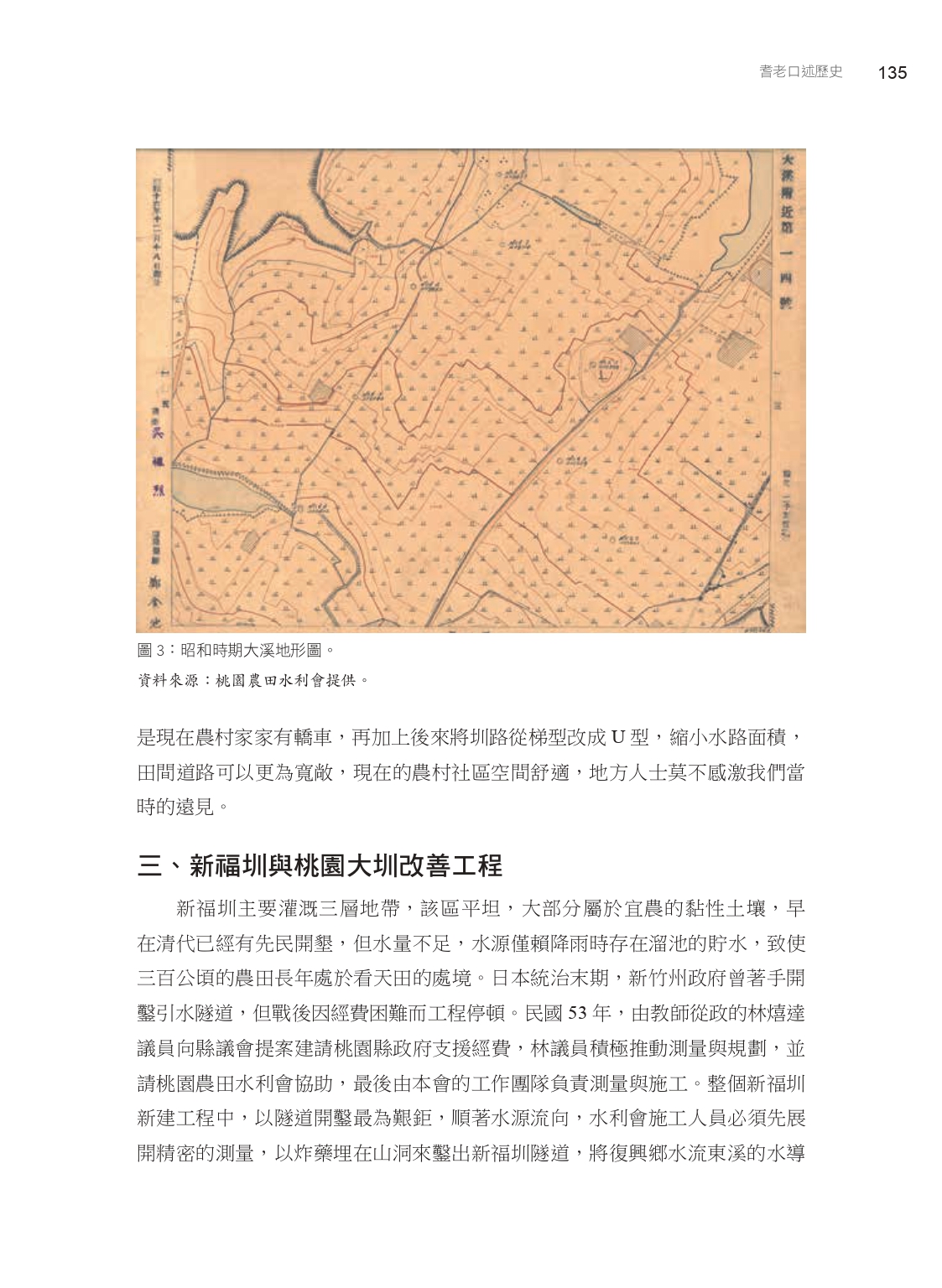

桃園農田水利會為配合輪灌制度,著手進行桃園大圳灌區的農地重劃工程,民國50年年時開始著手蚵殼港的農地重劃與福興、新揚、三層、坡寮與新坡等地的相關工程。他們發現農村的小路多半只有3米,故大力宣導農路加上水路需有6米寬,卻引起農民的反對,因為重劃後農民分回的農地面積減少。不過後來隨經濟發展,農民家家均有轎車,加上後來將圳路由梯形改為U型,減少水路面積,田間道路相形寬敞,對農村的空間有莫大助益,農民反而感激。

所謂U行斷面,是因桃園大圳的原梯形水路水流快且深,若有農民落水,不易搶救,且年久失修,有破裂及潰堤的風險。改為U行斷面後,除有足夠空間可以蓄水,失足落水者也有緩衝的空間,新增的用地也可做為綠地美化及巡視道路使用。

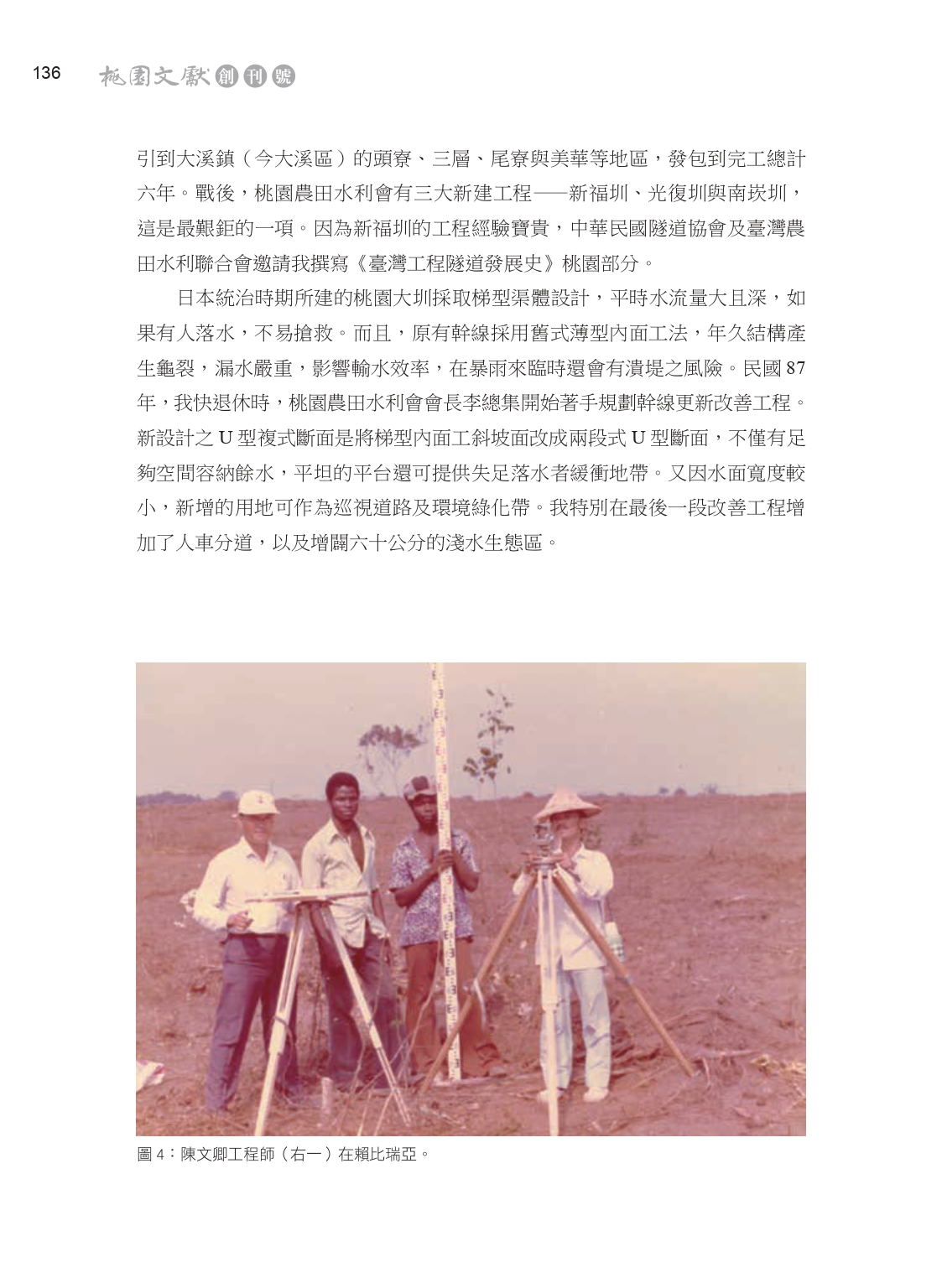

陳文卿在民國67年獲得水利會工作楷模後,被經濟部聘為水利技師,派往非洲賴比瑞亞協助建造河水堰工作,後來又前往印尼擔任水利專家協助規劃輪灌工程,在工作期間也能推廣國民外交,不啻是水利人的驕傲。