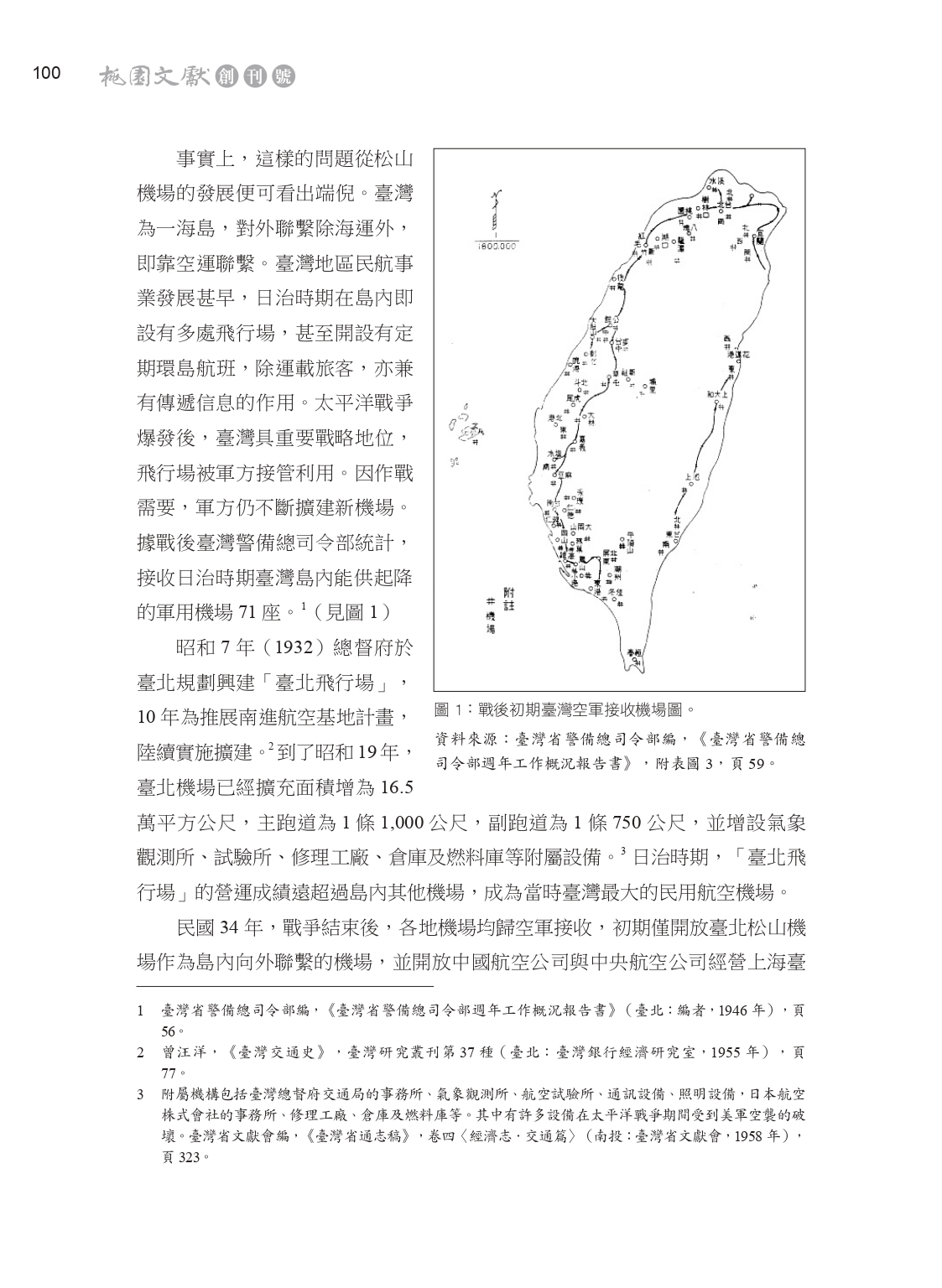

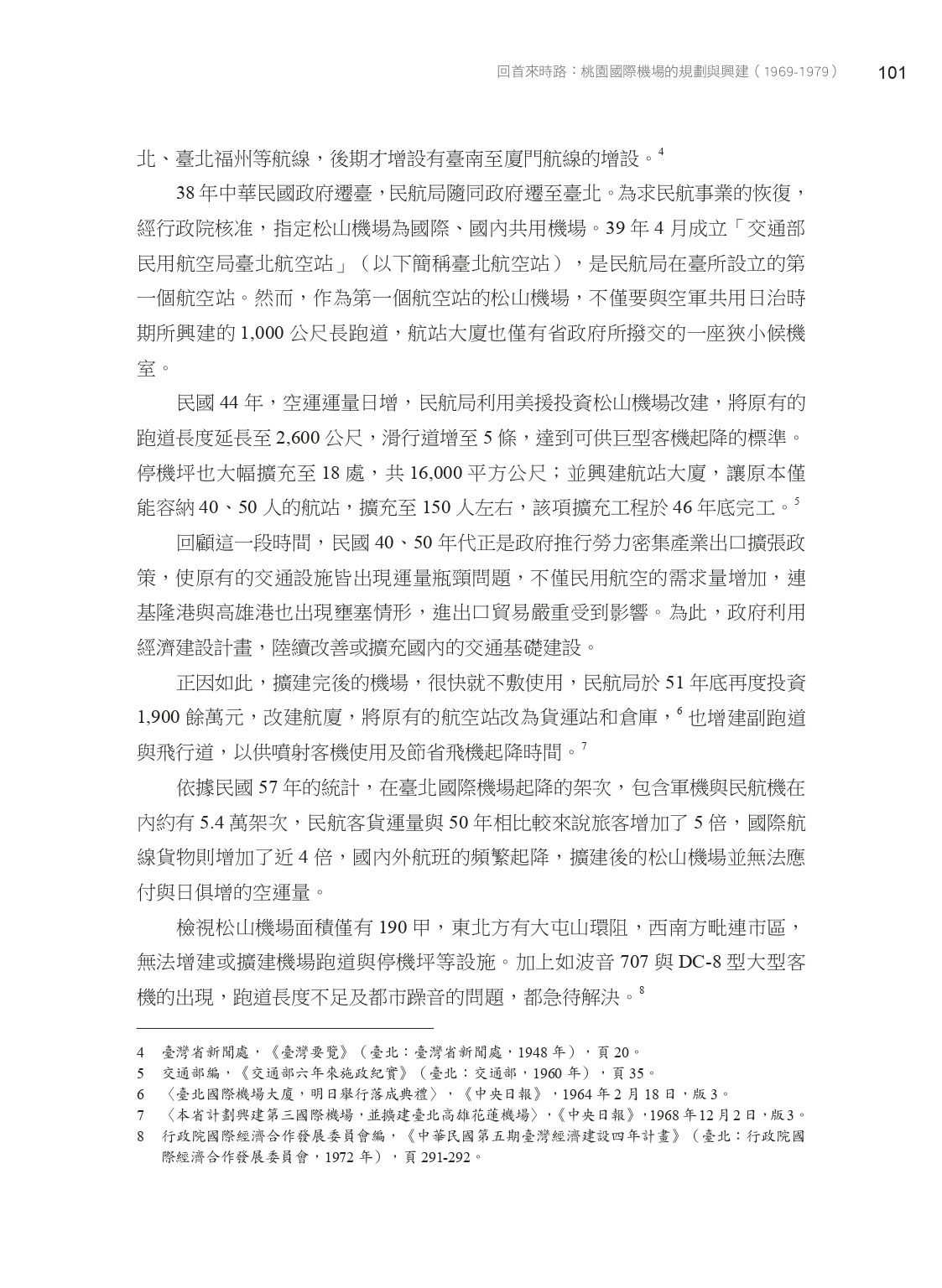

文章取自於桃園市政府文化局出版之桃園文獻創刊號「開發與經濟」:桃園機場的興建契機,始於松山機場過度負荷。隨著經濟發展與社會穩定,台灣的空運日益增加,政府雖數度對松山機場進行擴建,卻受到地形阻礙及其他限制而無法再負荷更多運量,如果未再興建新的大型機場,將不利於經濟與觀光的發展。

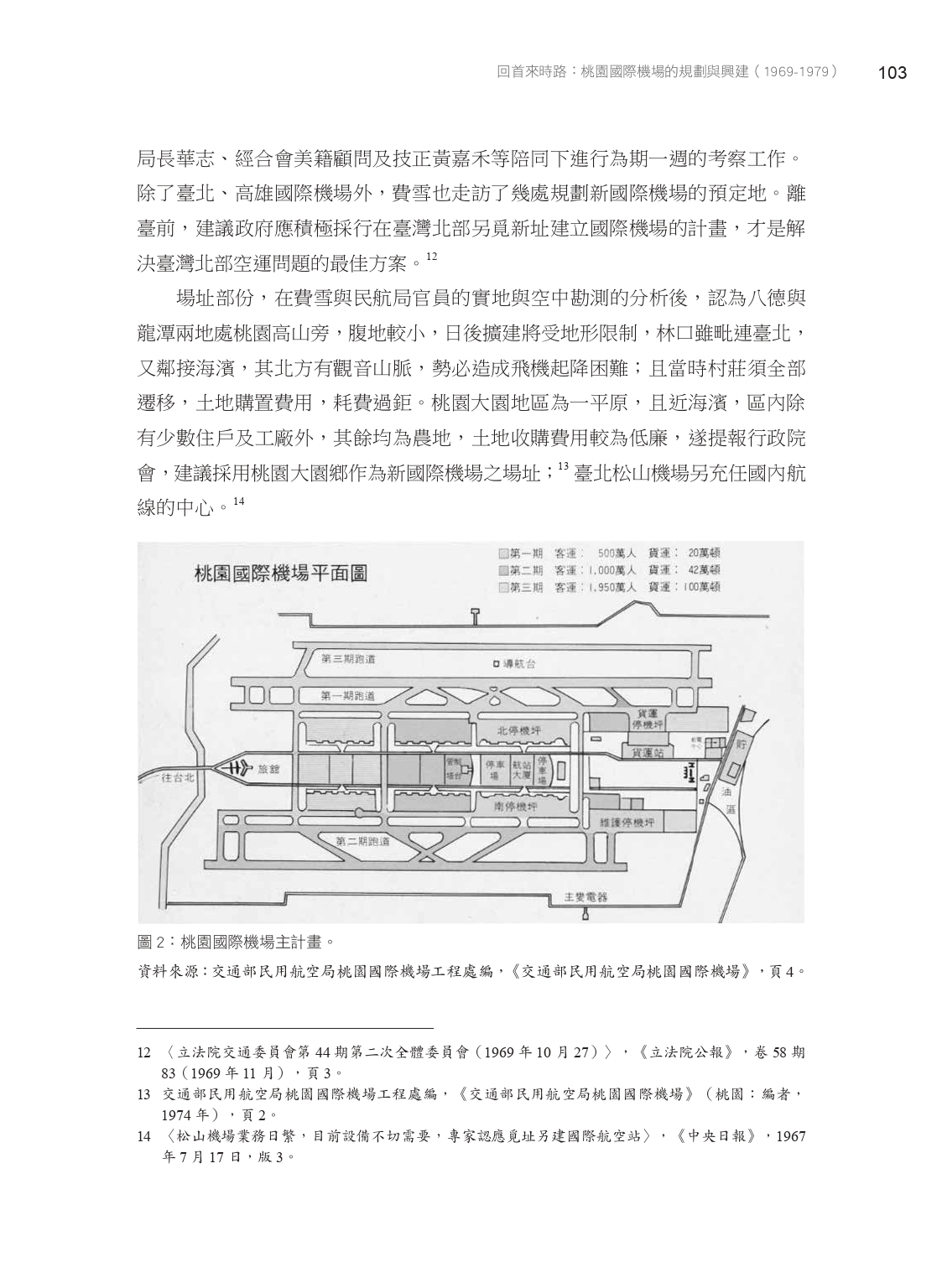

適逢波音公司的747大型客機問世,未來的航空世界將需要更大的機場才能容納這種高運量、長程的新客機,政府開始積極對新機場進行規劃,問題是設在哪裡,八德與龍潭的腹地小,未來無擴建的空間,林口的優勢在鄰近台北,缺點是北方有觀音山脈,將使飛機起降困難,且住戶多,遷移費用將過於龐大。大園的優勢即是在於平原地形,且臨近海濱,位址內開發程度不高,居民數量少,不論是遷移或是土地的收購費用都較為可行,也因此受到政府的許可而決議興建。

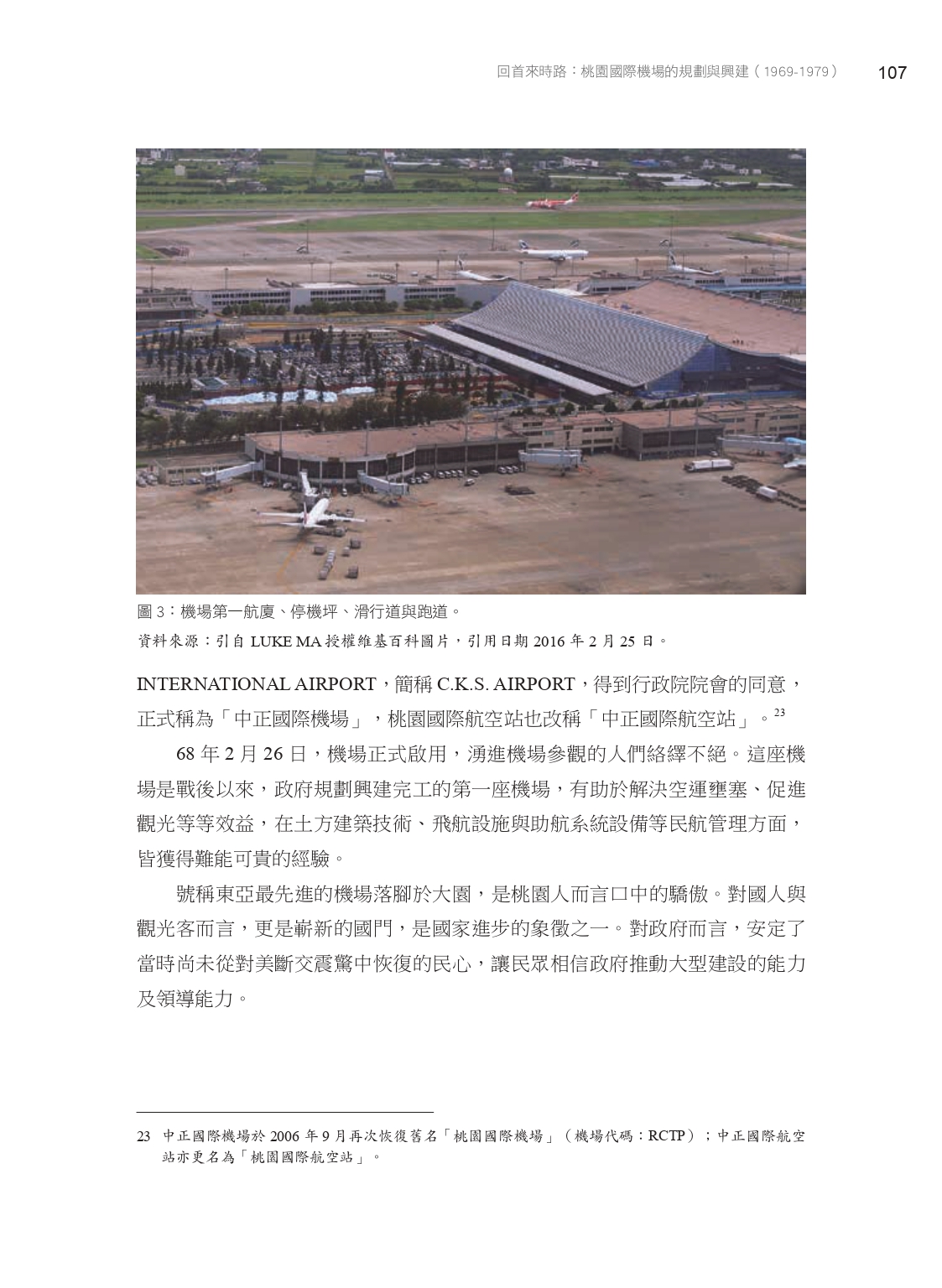

從民國63年開始興建,桃園機場的興建歷經兩次石油危機,經濟蕭條,經費也屢屢增加,至民國68年完工,機場才得以完工。隨著完工日期將近,原先政府的習慣係以「桃園國際機場」稱之,英文名稱則是「Taipei International Airport」。此時美國僑界以蔣介石總統去世,應以其名冠名以示紀念,此意見旋即獲得政府認同,最終即定名為「中正國際機場」(C.K.S.International Airport)。

桃園機場的啟用,帶給國人的不僅僅是實質的便利,更是國家進步的象徵,為仍陷於中美斷交而震驚失望的民心打了一劑強心針,也使民眾能信任政府的領導能力。