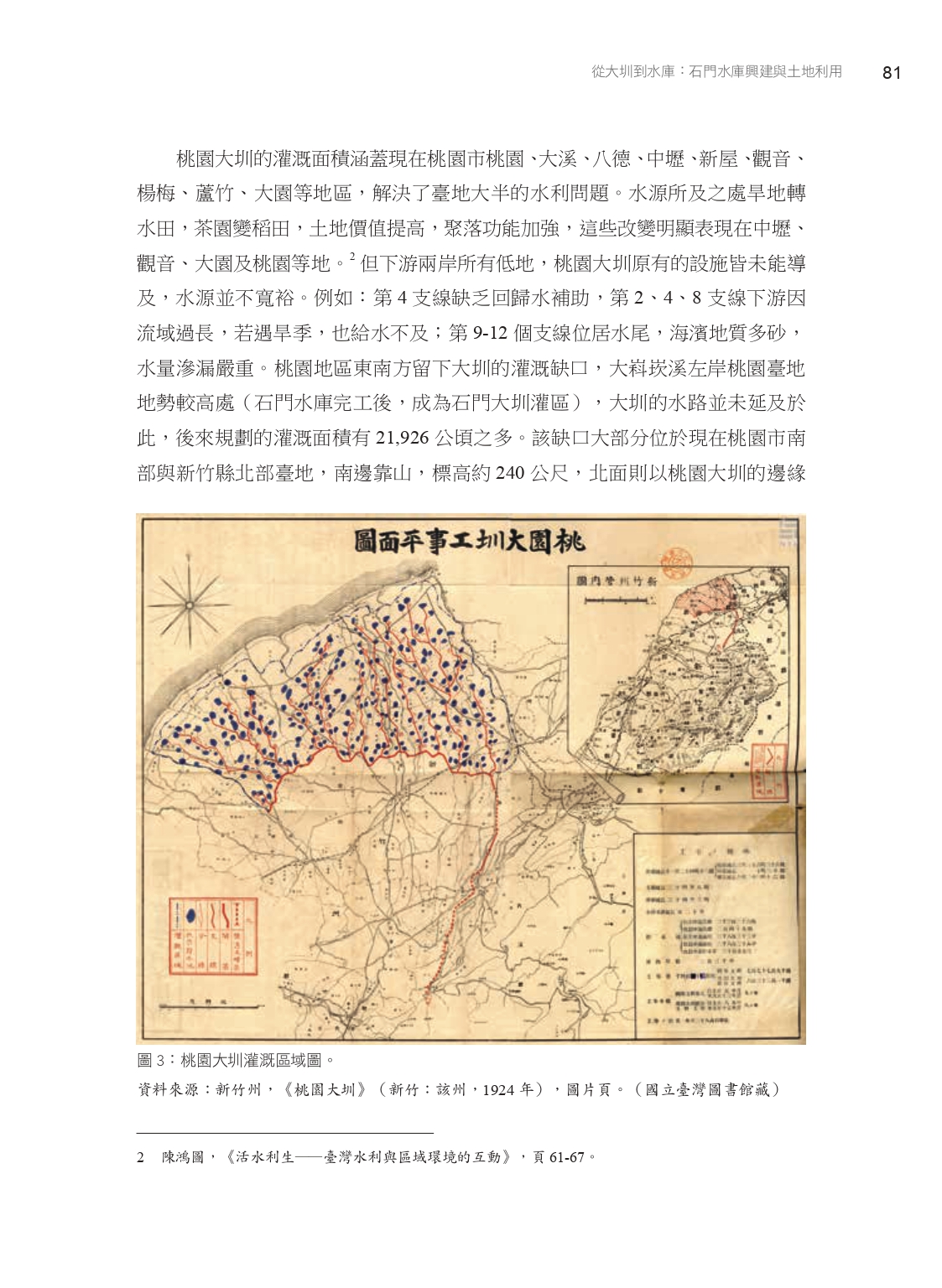

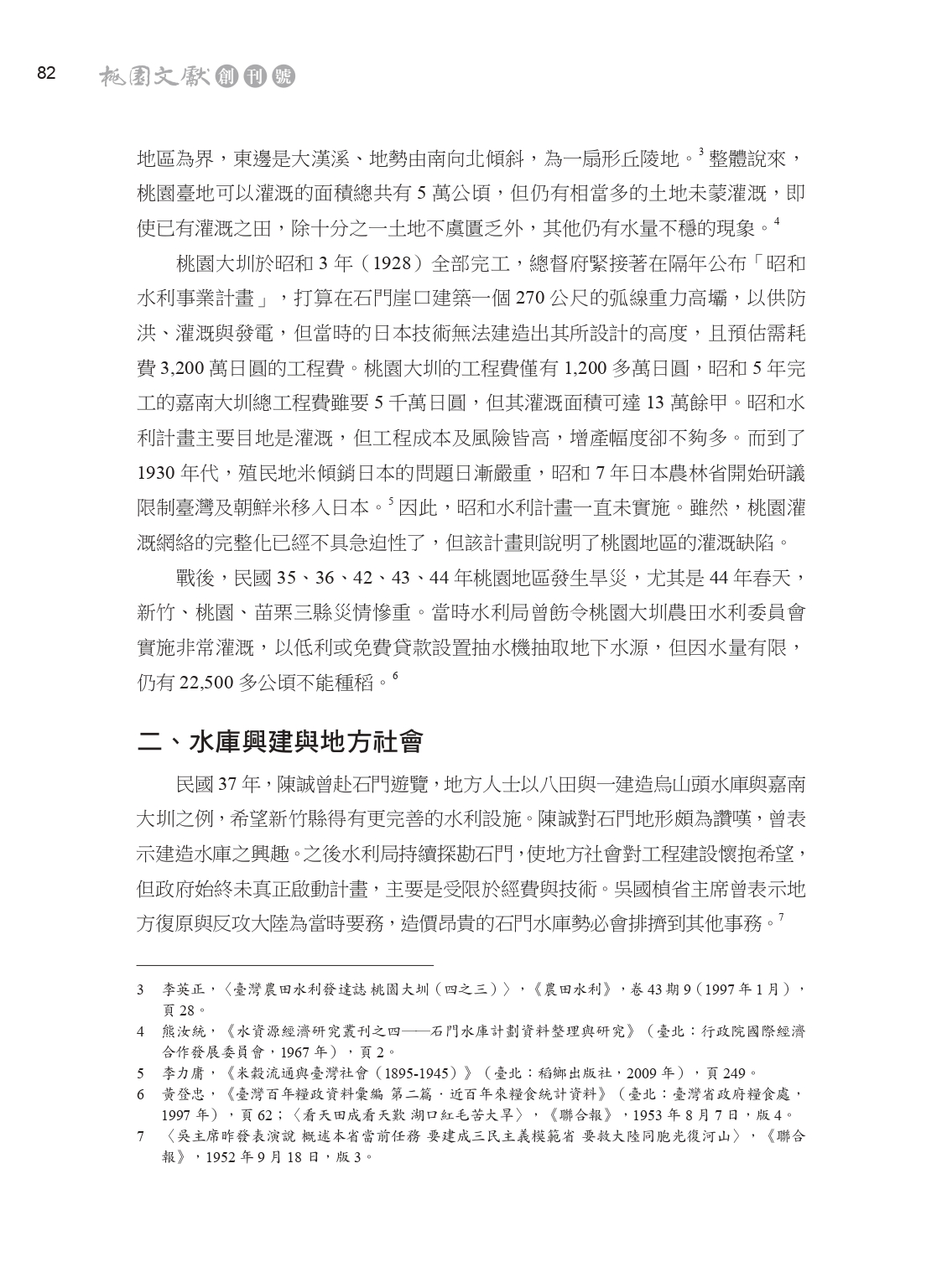

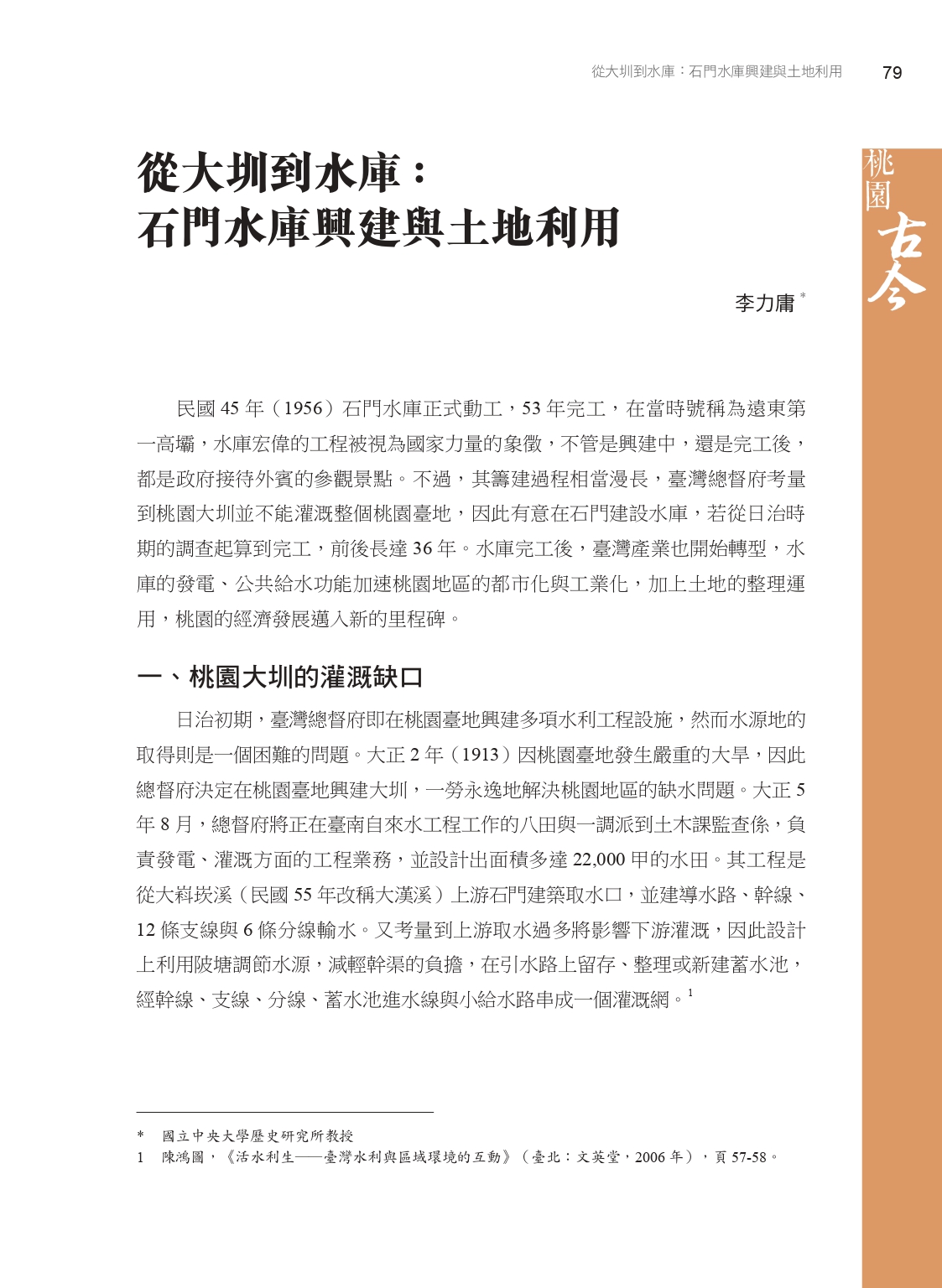

文章取自於桃園市政府文化局出版之桃園文獻創刊號「開發與經濟」:石門水庫曾是遠東第一高壩,更是台灣國家實力的象徵,其建造歷程卻頗為艱辛。作者指出在日治時期,桃園大圳通水之後,雖然解決桃園台地部分的缺水問題,地勢較高者如大漢溪左岸地勢較高處仍無法受惠。在1928年桃園大圳完工後,台灣總督府原欲繼續實施「昭和水利事業計畫」,可惜因為施工經費過高,以及日本本土對於殖民地米糧移入的限制,台灣的稻米生產需求被減緩,該計畫遂被擱置。至戰後,桃園及新竹地方人士紛紛展開陳情,希望興建石門水庫以解決地方的供水問題,但因經費過高,要等到韓戰的爆發,台灣的安全獲得保障,政府才得以將經費由國防轉投入於內政上。在兩項重要的政策土地改革與工業發展都需要水孔急的情況下,石門水庫才再見曙光,民國52年5月,石門水庫開始蓄水,此後桃園台地的水利漸臻完備,且新北市與新竹縣的諸多鄉鎮也均受其惠。

石門水庫解決了工業用水的困難,許多農業用地被變更為工業用地,並且使都市計畫範圍擴大,桃園的工業區開始林立,故石門水庫的貢獻,除了穩定農業生產外,更是工業的發展重要的火車頭。