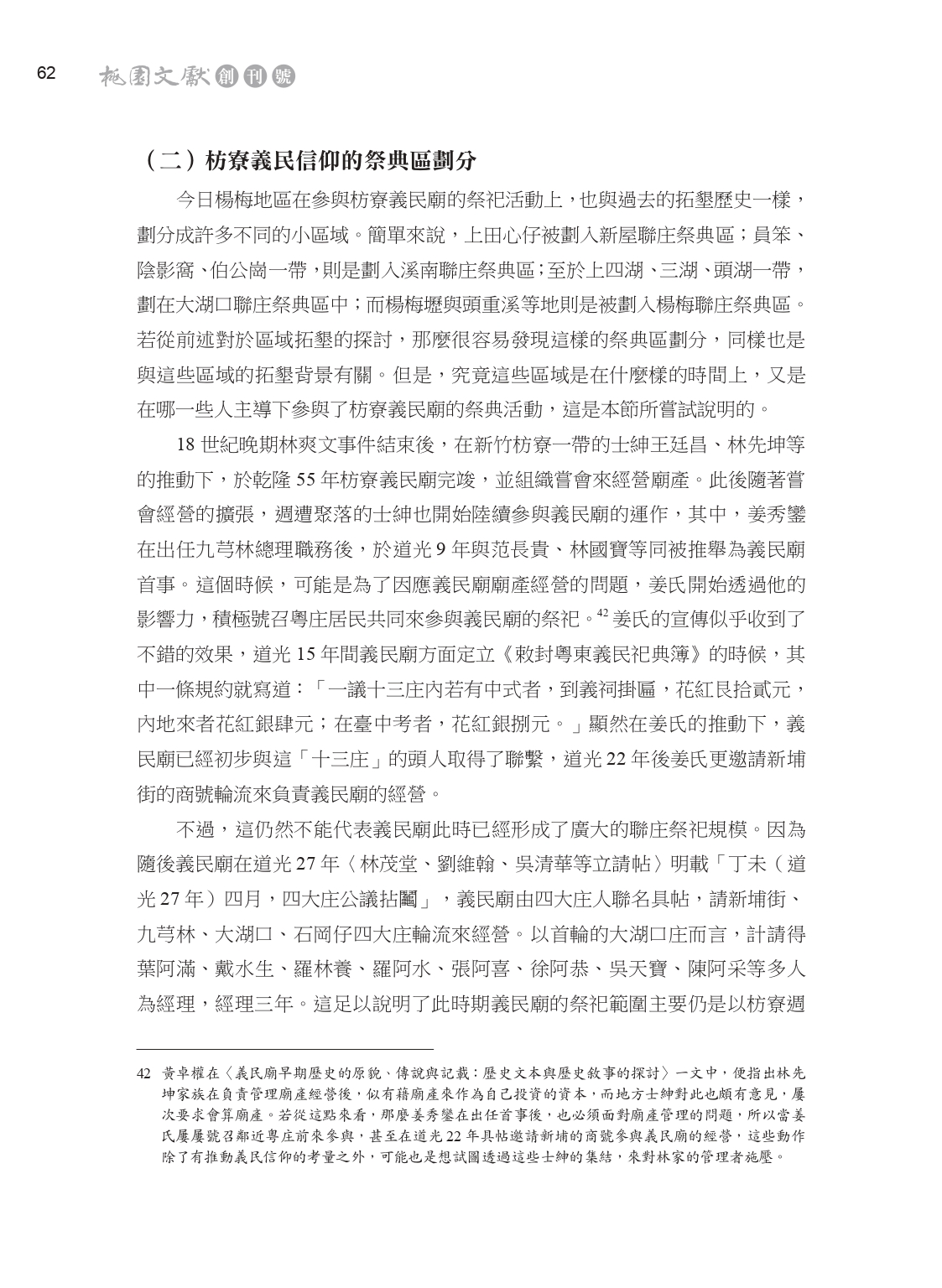

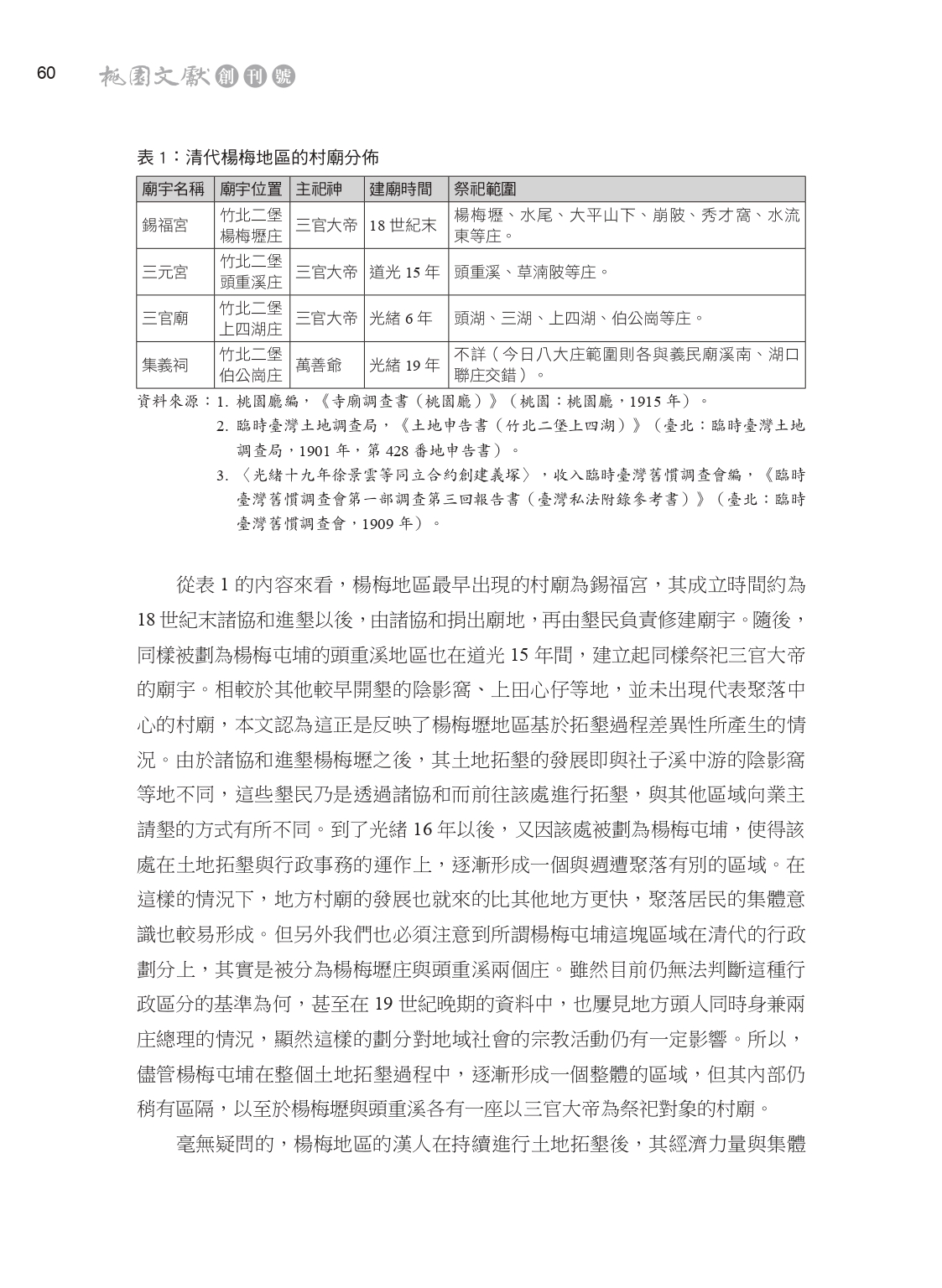

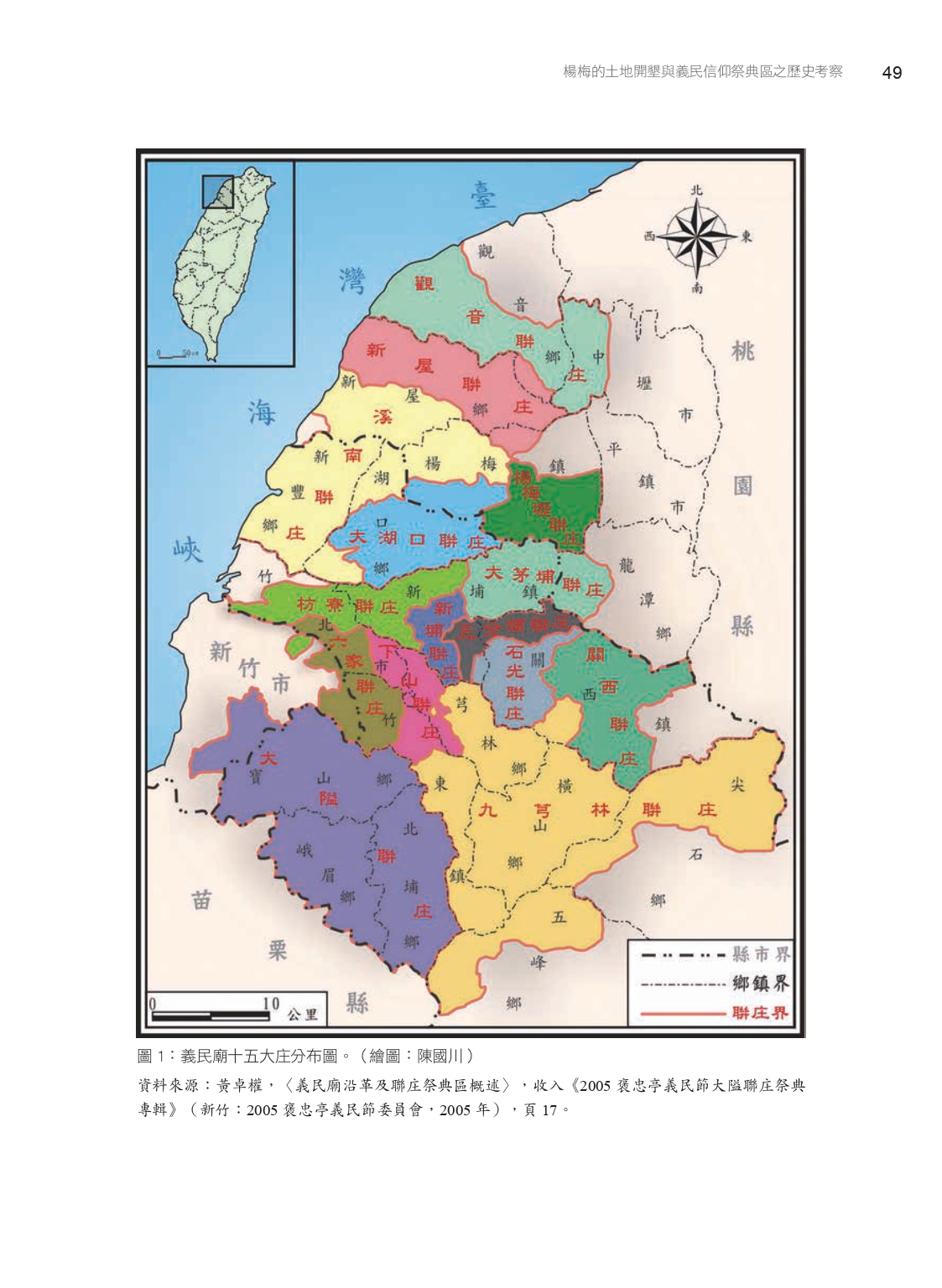

文章取自於桃園市政府文化局出版之桃園文獻創刊號「開發與經濟」:本文主旨在探討楊梅地區的土地開墾與義民信仰之間的關聯,以及地方開發中人群之間的關係。楊梅各區在開發的歷程上,除與水源密不可分外,也與原住民密切相關,清廷為保護原住民而畫下「界線」,嚴禁漢人進入。然而,原住民由於勞動力不足,必須招攬漢人協助開墾,這讓漢人得以合法得進入,「諸協和」這一組織正是如此。楊梅高山頂一帶被界線劃分為界內界外,在界外的土地即由霄裡社番招募漢人開墾,因此楊梅的開發並未一致,而是不同的歷史過程中各自展開,正因如此,其各區的獨特性也影響到日後的信仰活動。

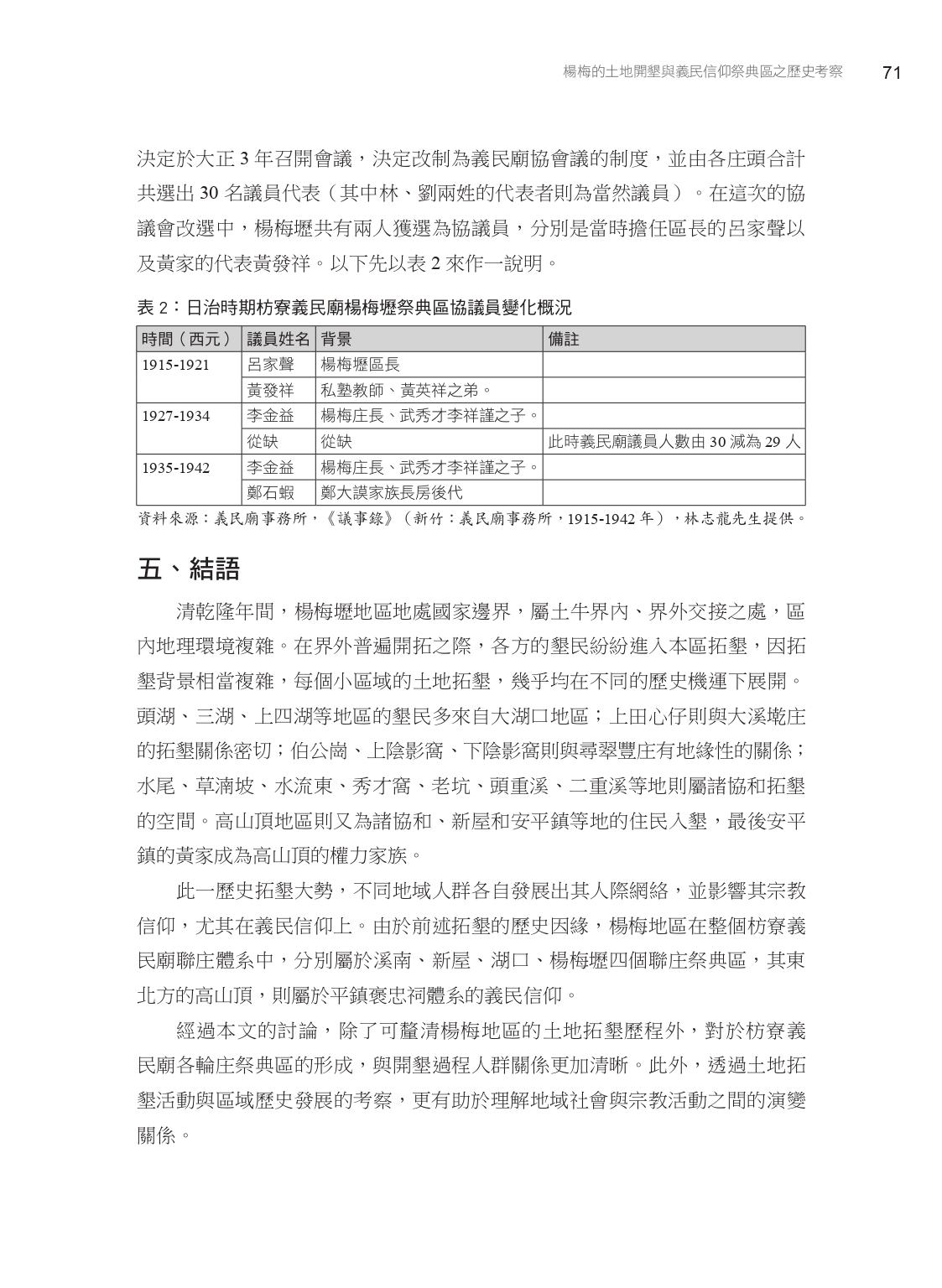

義民信仰是桃竹苗的特色,作者從新竹枋寮的義民信仰指出早期的枋寮義民祭典,範圍遠不及今日,主事者為擴大範圍,採用由義民廟招匾的獎勵手段,若範圍內有獲功名者,可至義民廟掛匾以領取獎賞,這一手法的好處在於可與其他區的地方頭人或仕紳產生聯繫繼而產生認同。爾後,「義民嘗」組織的出現,更高度強化了粵籍人士的自保意識,且義民嘗也購買田產來收租,以確保祭典不會因缺乏經濟支助而中止。

從枋寮乃至楊梅地區的義民嘗,正是義民信仰擴展至楊梅的一種模式。主掌義民嘗的頭人得以再深入其他地方組織來強化自身的地方聲望,官府也樂於見到義民嘗作為地方社會與官府之間的溝通橋樑。整體觀之,楊梅地區的開發,是不同區域在不同的歷史脈絡下所展開,而宗教祭祀則又強化連結了不同區塊中人群的聯繫。