軍眷醫療的機制,早期是向軍人所屬部隊機關之醫療單位就醫為原則,民國45年國防部眷服處成立後,在各大眷村設立軍眷診療所,方便眷戶在地診療,至46年間已經設立百餘所。據曾在大寮眷村診療所服務的邴健鵬先生(現任里長)回憶:那個時候,除了商協新村聯勤第五六軍眷診療所外(51年8月成立),還有另外兩個,分別是干城七村第七五以及精忠四村第八九軍眷診療所(90年6月底同時裁撤)。

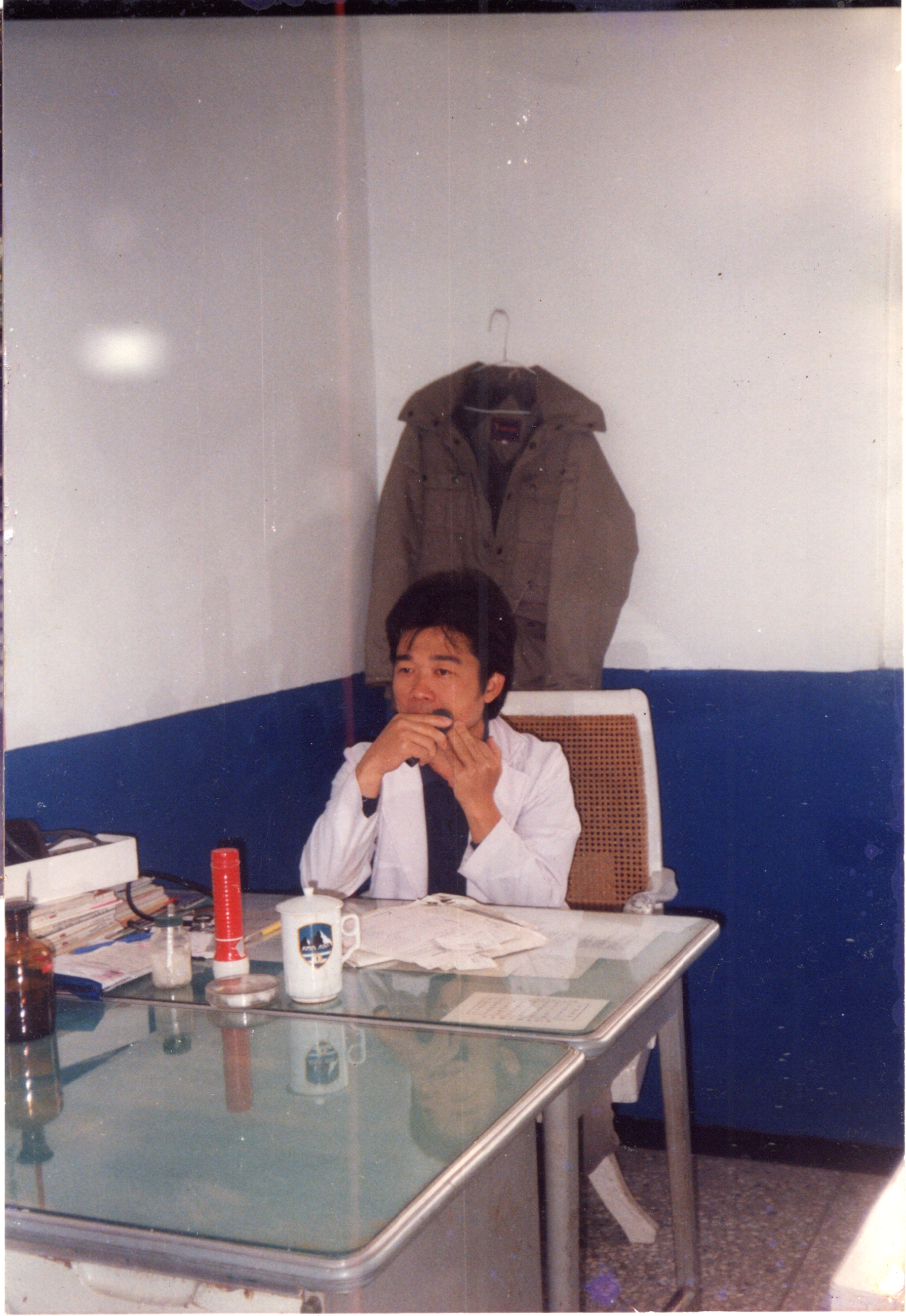

診療所編制依軍眷村戶數分為甲、乙、丙三類,甲種編制最大,包含主任1人、醫師2人、藥劑員、護士、衛生員各1人。所內則分為掛號、打針、拿藥等區域。照片是當時值班醫師的診間。

眷戶若有小病痛,會到診療所就醫,大的病痛,就到附近的軍醫院治療,在全民健康保險尚未開辦時,診療所就醫掛號費比民間診所便宜。村民呂素芝女士回憶:小時候,我都自己去診療所掛號看病,掛號費是10元。

隨著眷村生活條件以及國內醫療環境改善,診療所裁撤,村民可利用「高雄總醫院」、「高雄榮總」接駁車就醫,但是,搭車離開村子,對於年長的榮民、榮眷來說,又是另一項身心負擔。