北門古道長3.9公里,是清代竹塹城的交通孔道與經貿之旅,是新竹與艋舺往來互動的官道。漢人最早到新竹墾殖的正式記載,雖可上溯至明鄭,明鄭被滅後漢籍軍民多被遣返原鄉,墾地荒蕪,直到康熙五十年,泉州人王世傑率子姪親族鄉里百餘人進新竹市區,開墾成「鹿場半被流民開,藝蔴之餘兼藝黍」的景觀。道卡斯族竹塹社原來世居在清竹塹城,1731年清政府為了修建竹塹城,強制驅逐道卡斯族,將其遷移到頭前溪畔,也就是現在的舊社,再因新番政原則被北遷,清中期之後由舊社渡頭前溪至竹北。金門厝是王世傑拓墾集團創建,由於聚落住民的祖籍多來自金門而得名,是很熱鬧的聚落,最著名的是一家生產花生油的工廠--「油車間」,還有打鐵、做米粉、做麵線、被服廠、師公道壇等。清末日治時期百年人口、經濟、環境都無明顯變化,倒是近年成為新竹建築景觀與人口成長會興盛的地區。北區在竹塹城內市街部分,是南北官道進出竹塹城的要衝,又鄰近對外貿易門戶的竹塹港,配合城外密集的人口和發達的水稻農業,使北區的市街成為清代新竹地區的商業中心。清代商業據點多半是人群聚集的寺廟附近,或城內對外聯絡的交通線旁,以農林產品較為主。在民間信仰的需求下,也留下眾多有歷史文化、建築裝飾與祭祀活動特色的廟宇。

跳到主要內容區塊

:::

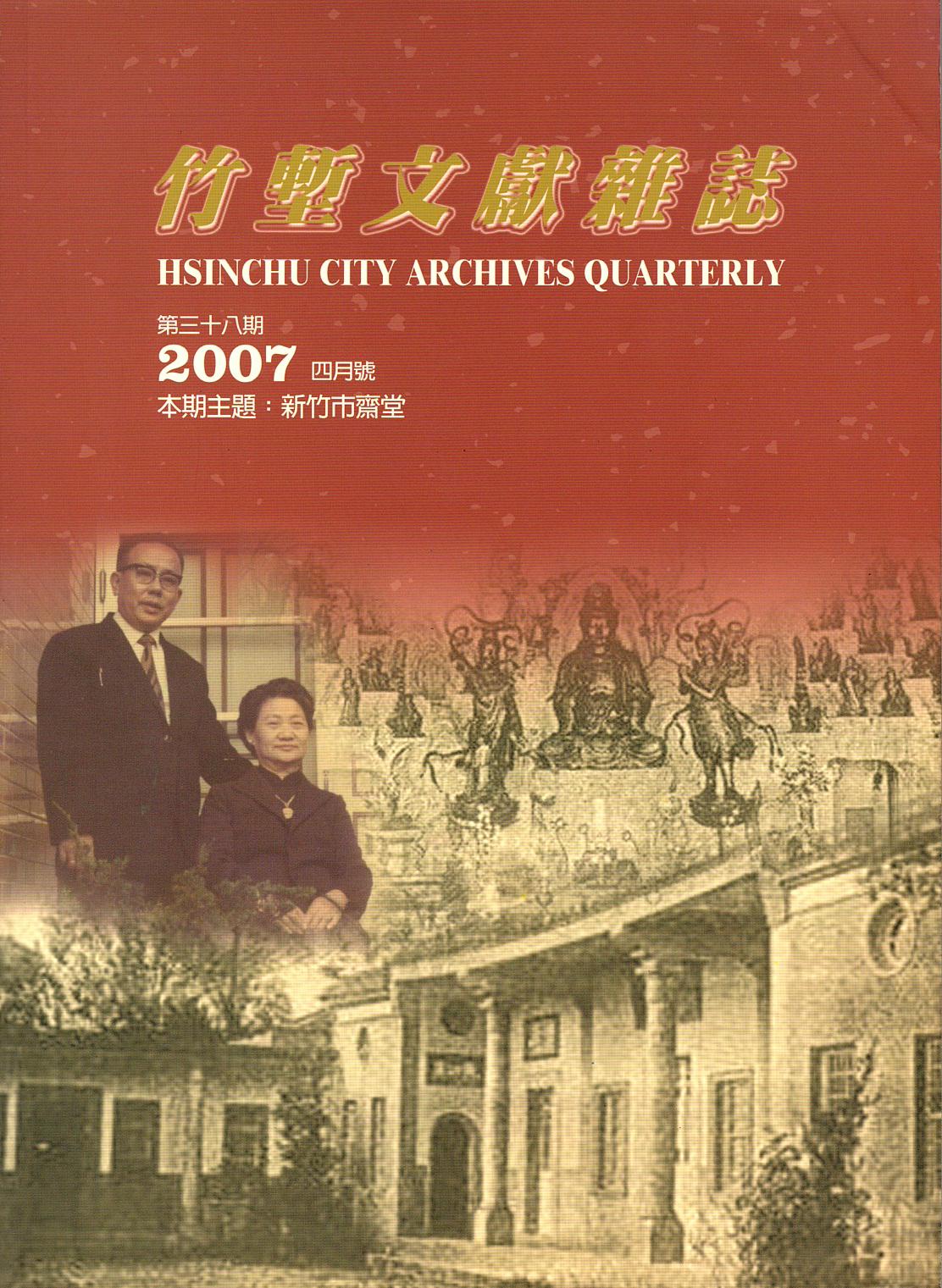

新竹市北門古道的的人文探討

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 管理者新竹市文化局

- 撰寫者新竹市文化局

- 創作者陳立台

- 時間資訊出版日期2007/04

- ISBNISSN10287329

- 媒體類型圖書及手冊

- 出版者新竹市文化局

- 存放位置新竹市文化局

- 地點出版地點新竹市北區東大路二段15巷1號 (120.9681945, 24.8114733)

- 檔案授權

受著作權法保護-僅限於本平台有限度公開瀏覽

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。