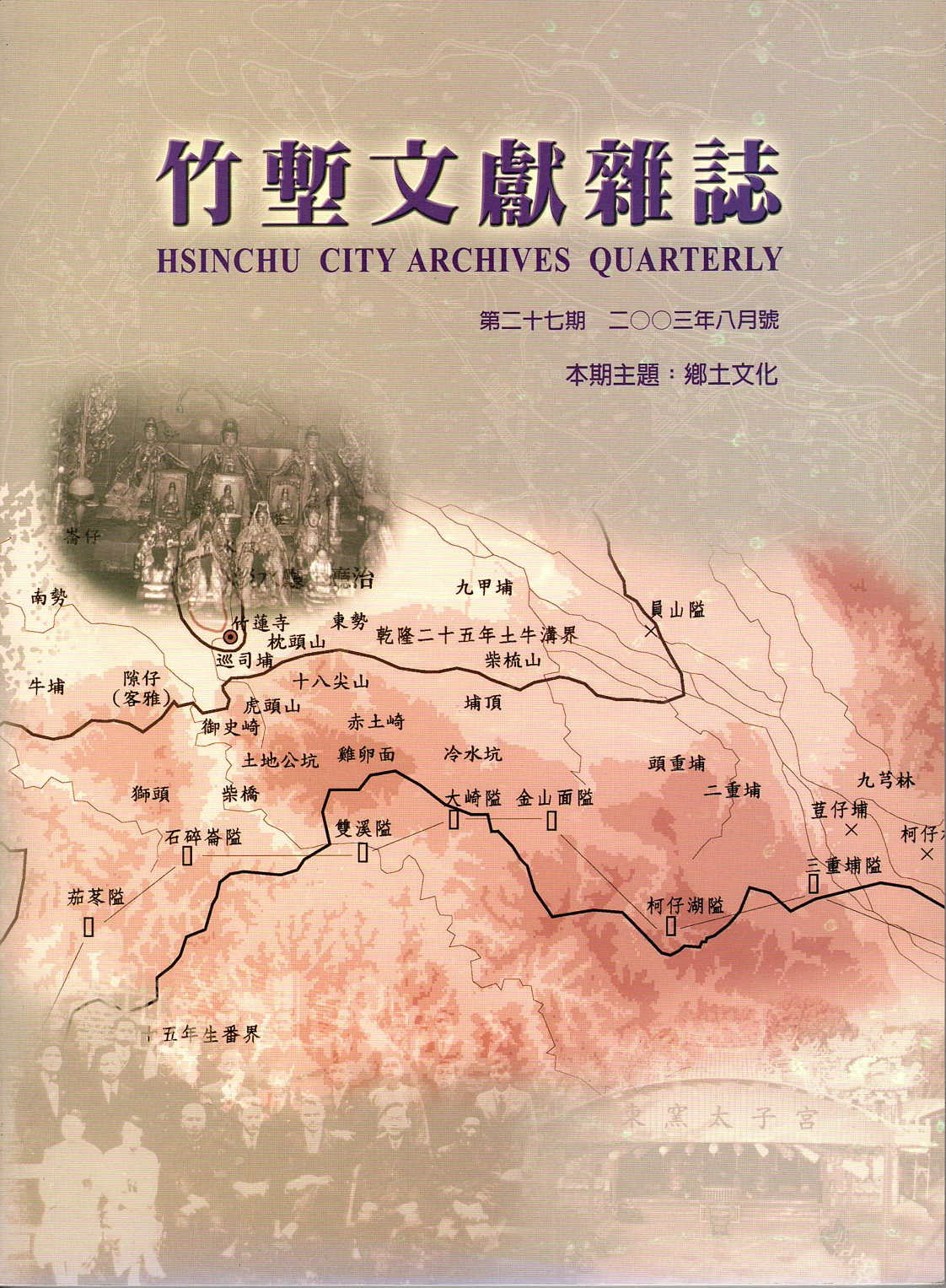

編輯報告 「鄉土」(Homeland)這自得定義,地理學者多認為是「人們出生或長期居住的地方,人們對它有有深厚的感情,深刻受它的影響,並且對它負有維護的責任。」對我們而言,它有一定的地理空間,有深刻的生活經驗,是我們情感認同的地方。 「文化」(Culture),是人在環境中所創造的景觀,及文化景觀(Cultural Landscape)。當人們對其所面對的環境形成價值觀後,人們便會依其價值判斷的結果而發展出各種行為(Behavior),把環境改變成合乎自己理想價值的新環境,亦即是文化景觀。 本專輯即以「鄉土文化」為主題,紀錄並討論先民至竹塹地方拓墾至今,為適應這塊土地上的各種環境,所作的努力和改變。所選的子題涵蓋竹塹地方的「經濟生活」、「族群關係」、「宗教信仰」、「生態保育」、「庶民生活」等,並特寫三位生活於竹塹地方的人物,帶領我我們進入一段深刻體驗而感人的歷史,這些篇章的精彩內容,都是彌足珍貴的。 在「經濟活動」子題中,曾立維〈「近郊」與「郊商」對地方社會事業的參與-以清代竹塹地方為例〉,讓我們一窺竹氣墊區在清代京畿商業活動中,有哪些重要的紳商家族?影響力如何?該文中先說明清代文獻裡已清楚區分了「行郊」和「郊商」的不同,前者為商人組織之社團,非為商人本身或其經營的行鋪,後者才是郊之組織中的諸商,稱郊商、交付、郊鋪。 文內的「行郊」以塹郊和金長和為例,重視的是其經濟事務經營,較不重視政治與社會參與,而商業繁榮度也不如台灣其他大港市。而「郊商」的對地方事業參與如何呢?作者論證了個別的紳商家族參與社會公益事業明顯十分積極,原因是紳商家族經濟實力強者多發揮其具體影響力,而且紳商家族中具有功名者亦不少。 「族群關係」子題中,張秀美寫〈清朝中葉竹塹地方的閩粵(客)關係初探〉,先分別簡述清朝中葉以前閩客在竹塹的拓墾,並在萃豐莊的合作關係,在詳細探索清朝中葉因分類意識而造成台灣各地閩客衝突事件日增,分類械鬥事件頻傳之際,竹塹地區閩粵械鬥發生的原因、發生的地區如何?最後結尾於閩客衝突有造成哪些影響?頗值得我們對今日社會族群的關係加以深思。 曹如秀的〈初探清代閩粵械鬥及其空間分佈演變-已道光朝李通事件為例〉,則以單一的閩粵械鬥分析其發生原因、經過,並深入探討為何會幾乎蔓延到整個台灣西部,如何影響後來閩粵族群在這廣大地區的祖籍分佈。也是一篇值得我們今日對族群關係議題深思及反省的文章。 「宗教信仰」子題中,李維修的〈新竹市竹蓮寺歷史沿革初探〉,將竹蓮寺由「農人築一小庵餘御史崎之平埔」開始,不僅論述其創建沿革、信仰活動、與地域社會的關係,更說明此四和新竹市東南廂發展之關係,全文內容大體較偏重歷史的論述。作者以寺廟創建過程來兼述地方發展的論述方式,頗有創見,本文對新竹市東南廂的鄉土歷史與宗教信仰的分析,皆有其貢獻。 許炳坤的〈台灣民間哪吒太子信仰探討—「以新竹市東窯太子宮為例」〉,和前者偏重竹蓮寺歷史沿革的探討不同,本文較偏重民間信仰部分,分述新竹市東窯太子宮和哪吒太子的關係(含東窯太子宮的事蹟、佛經與小說中的哪吒、赤子示現的意涵)、東窯太子宮的社會功能(含孝心及良好教育的示現、村里民共識與力量的凝聚、東窯太子宮的願景)等。作者也期待這一民間信仰能發揮其社會關懷和社會教化的功能,讓社會更和諧、幸福。 「人物特寫」部分,余耀文的,〈新竹第一位開業西醫師——石安勉〉,讓我們了解基督教是早期台灣社會接受西式醫療的唯一管道,之後於日據時代殖民政府在台灣設置第一所醫事學校,對西醫養成作出貢獻。那時代中的西一中不乏深具醫德、無私奉獻的例子,新竹第一位開業西醫師石安勉正是典範,本文讀來讓人深深感動。 謝崇耀的〈臺陽詩話研究〉,亦即研究王松的著作《臺陽詩話》一書,從王松的生平與思想,到該書的創作主張與動機,全書內容的分類、該書價值的評論(史料運用、當代文學現象、文人交流之盛況與陋習)、書中的思想內涵、形式結構等,作者均細細分析。結論述及該書乃以台灣為主體,史料價值豐富,內容充滿王松的個人身世情感。 〈彭炳耀先生訪談紀錄〉示一份讓人印象深刻的訪談紀錄,除了藉彭先生的家庭與受教育的情形,使我們了解日據時期的教育概況之外,也使我們對那時期的殖民政府在台灣徵用少年工的過程有深刻的體會。他個人的經歷也對那時代留下一份珍貴的歷史紀錄。 「生態保育」子題刊出的是張登凱的〈新竹西方之寶—香山濕地生態〉,內容十分精采,專寫香山的濕地環境和香山濕地的各種生物。作者挑出其中述種不同的生物,包括岸蟹三種、泥灘蟹十八種,蝦類三種、貝類三種、螺類七種,對其生態予以說明,讓人不禁對這片溼地產生喜愛與驚嘆的感覺。文末提及近年來這生態環境的脆弱與所遭受的浩劫,卻讓人心痛。提醒我們要愛惜這新竹市的西方之寶,藉由政府與民間的力量保護它、愛惜它。 末了的「庶民生活」二篇,一篇為葉錦爐的「戰時生活的回憶」,另一篇則是謝水森的〈民間風俗憶往(一)廳堂佈置〉。前者作者雖自謙記憶力逐漸衰退,且少有機會執筆寫字,又識字不多,但是該文內容卻是十分豐富而生動,舉凡戰前公學校生活、蘆溝橋事變後的生活點滴回憶(秋季遠足、神社祭、過新年、出征軍人、徵召軍伕、皇民化)、大東亞戰爭時期的變化(學校生活、糧食管制、改姓名、應徵工作、美軍機群來襲……到日軍投降),讀來讓人彷彿置身那一時期,生活在那大時代的鉅變之中,也不禁讓人慨嘆時空的轉移。 後者寫太灣傳統的廳堂,是住宅建築群的中心,廳堂裡每一項物件的擺放,都有其代表的傳統文化意涵,可惜因為社會的急遽轉變,今日只能憶往,所以作者的憶往記錄,就彌足珍貴。 https://culture.hccg.gov.tw/ch/home.jsp?id=296&parentpath=0,5,238&mcustomize=onemessages_view.jsp&toolsflag=Y&dataserno=201809130028&t=HcccbOnes&mserno=201809060001

跳到主要內容區塊

:::

竹塹文獻雜誌第27期編輯報告:鄉土文化

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 管理者新竹市文化局

- 撰寫者新竹市文化局

- 創作者陳鸞鳳

- 時間資訊出版日期2003/08

- ISBNISSN10287329

- 媒體類型圖書及手冊

- 出版者新竹市文化局

- 存放位置新竹市文化局

- 地點出版地點新竹市北區東大路二段15巷1號 (120.9681945, 24.8114733)

- 檔案授權

受著作權法保護-僅限於本平台有限度公開瀏覽

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。