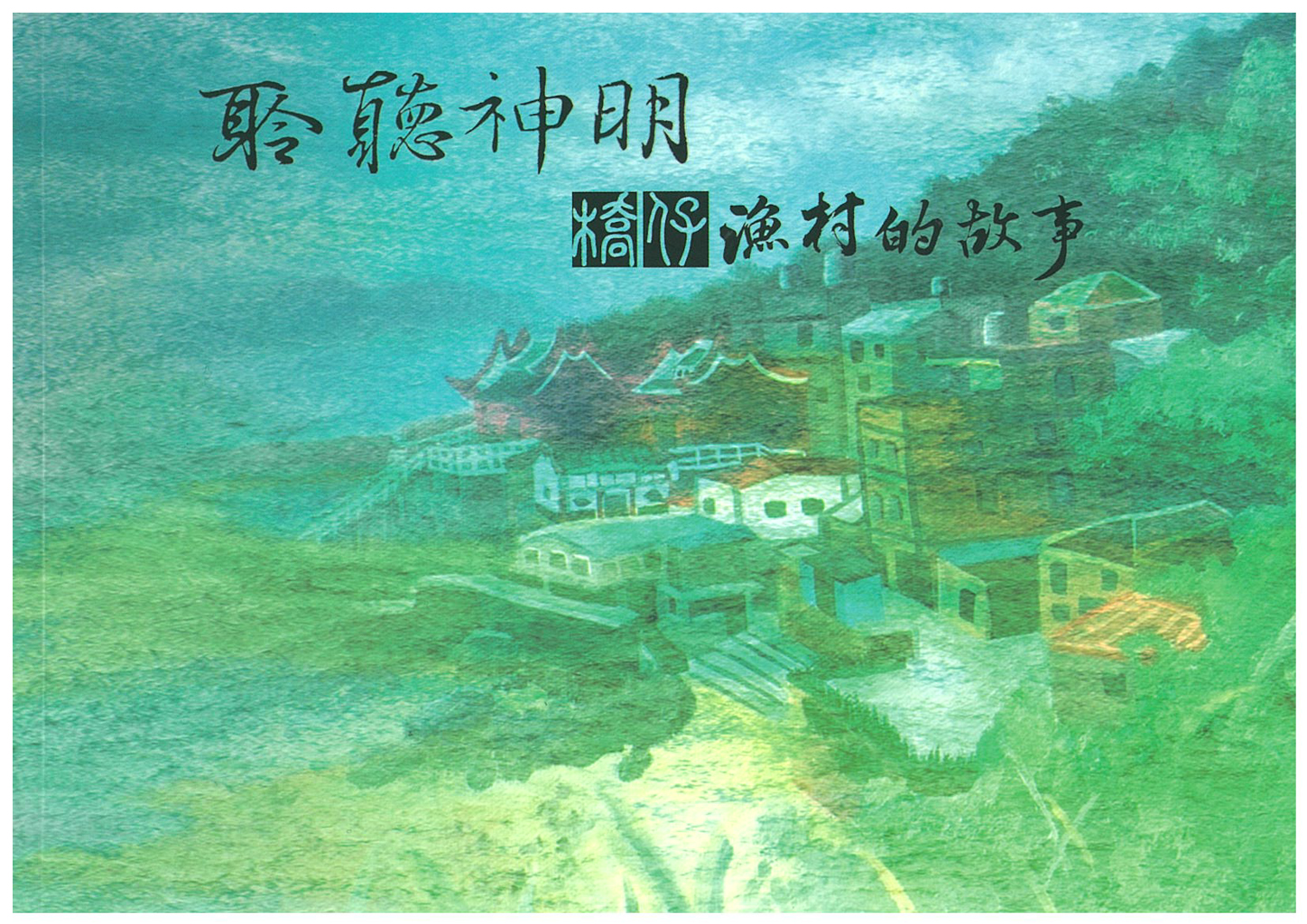

依據《聆聽神明:橋仔漁村的故事》,過去北竿橋仔村的海域漁產豐富,與中國大陸的黃岐、定海、梅花等地近在咫尺,吸引許多福建沿海居民來此定居。小小的漁村,最多時期曾聚集一百多戶,二十多種不同姓氏,分別來自羅源、連江、長樂、福清、莆田、惠安、泉州等地。隨著遷徙移居,這些不同祖籍、姓氏的移民,將原鄉的信仰帶到橋仔,因此橋仔村中共有八間廟宇,依其起建年代與不同族裔的信仰,分布在澳口與山腰之間,包含:白馬大王廟,以及玄天上帝廟、山西靈台公廟、玄壇公廟組成的三合一殿,牛欄裡有上惠林女帥宮,南面山清頭溪有五靈公廟,白馬尊王廟,下南境則有探花府田元帥廟。

不過在國軍進駐馬祖後,兩岸交流中止,無法販售漁貨,加上官方對於漁民的種種限制,橋仔村的漁業發展逐漸衰落。至1970年代臺灣經濟起飛,加工出口的輕工業急需人力,馬祖地區許多人選擇移居臺灣尋求穩定工作,或在紡織廠、製鞋廠等工業區定居,而橋仔村也不例外。「一村多廟」、「一廟多神」的現象,一方面說明橋仔村姓氏多樣,從各自原鄉帶來不同的信仰;另一方面也說明走盡風華的橋仔村,歷經戰地政務時期、漁場資源枯竭,人口大量外移,村落逐漸沒落。