依據《聆聽神明:橋仔漁村的故事》,清道光(1820)以後,閩東沿海漁民,北從羅源南到泉州,便紛紛在魚汛期來到北竿橋仔村搭寮掛網。到了清同治八年(1869),閩浙總督為了規範漁民購鹽地點,化解糾紛,特別在北竿的塘歧村與橋仔村豎立兩座鹽碑,昭告漁民:「何處之船配何處之鹽,不容紛爭!」。民國初年(1910),北竿以漁業馳名,鹽倉、錨纜,遍置於塘岐與橋仔澳。捕獲的上等魚產,當天即「趕鮮」銷往黃岐、梅花;蝦皮及其他下雜魚類以海鹽醃漬,擇期運到更深遠的內陸地區販售。

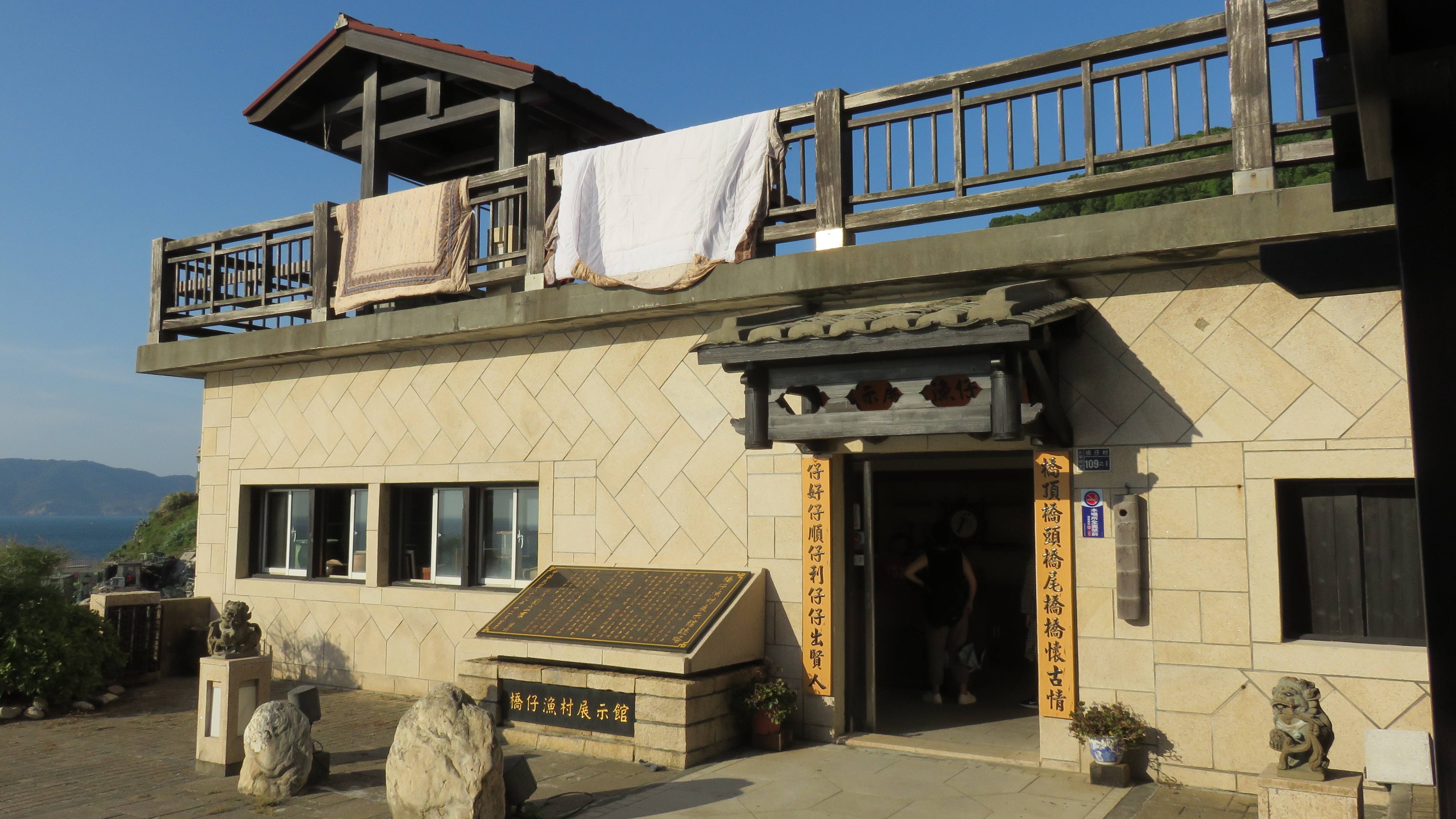

由此可之,橋仔村的漁業自古便相當發達,對鹽有著大量的需求,實際訪問當地居民後得知 ,過去橋仔村的鹽倉即是在現今橋仔漁村展示館的位置,在橋仔國校尚未蓋好之前,學校暫寄在裡頭,因此當時的鹽倉一邊儲放鹽一邊用來作為教室,後來橋仔國校落成便遷出到現在村中海巡署的位置。橋仔鹽倉的建築歷經多種階段,各有不同的功能,除了作為鹽倉、學校外,也曾作為中興酒廠的北竿分廠與村中的公車站。後來,原先的鹽倉改建成「橋仔漁村展示館」,於2000年落成開幕,館中展示各式傳統漁具,充分展現橋仔過往漁業興盛的脈絡,而現建築本體整修中,欲與村中活動中心整併。