此文探究竹塹地區早期的經濟發展及其在台區發展過程下之位階與相對狀況,透過早期記載,將竹塹早期之經濟背景及發展作一推估,並建構起外部主導及平埔族竹塹社經營下的地區經濟發展脈絡。 以明初漢人、倭寇之漁、貿、掠行經竹塹為始,到明際漢人、平埔族間以原始的以物易物之交換經濟;荷蘭、西班牙人掠奪經濟;明鄭時期兵工屯墾經濟下之行政及社商經濟,至清領康熙、雍正時期止。 將竹塹經濟發展分為外來接觸,明際原始交換經濟(1387─1636),為中國大陸沿海漁民、商賈、屯兵等至台灣業漁者,因日人鎖國,倭寇始告絕跡,後漸多,並與台灣土著民族因友好關係而進行漢番交易;荷、西略奪經濟時期(1626-1661),竹塹地區受荷蘭東印度公司管轄,鹿隻乃竹塹社主要產物;明鄭兵工屯墾時期,鄭成功入台(1661)逐荷人,而竹塹地區則以軍事屯墾為主。 而平埔族竹塹社的經濟活動,在未與外界接觸時以狩獵鹿、獐為主要生產活動,採集先於農耕之原始火耕以遊耕式之旱田農耕,栽植粟黍,其農耕生產效率極低,但在外在文化:西人及漢人對台控制下,使得其狩獵及焚獵活動減少,且因接觸到外界異質文化(漢、荷、西人)發生經濟活動,透過社商交換提供所需之貨品:平埔族以鹿製品向漢人交換如鹽、糖、布、煙、酒等物為主。 而原始交換經濟對當時的竹塹地區仍呈相當重要的經濟型態,後才因接觸頻繁而創造了大量入墾的農業經濟條件。

跳到主要內容區塊

:::

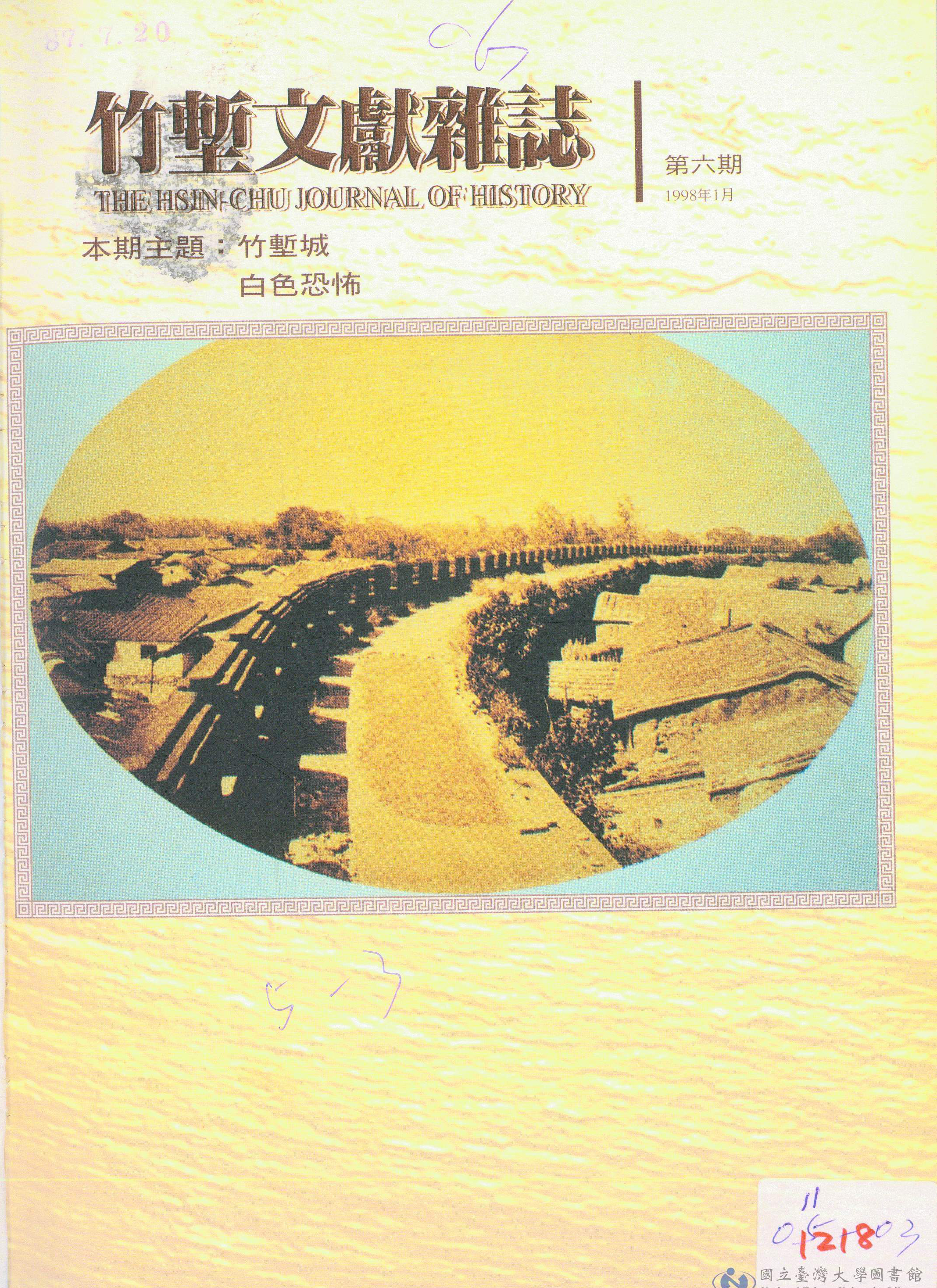

竹塹早期經濟發展

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 管理者新竹市文化局

- 撰寫者新竹市文化局

- 創作者鄧時中

- 時間資訊出版日期1998/01

- ISBNISSN10287329

- 媒體類型圖書及手冊

- 出版者新竹市文化局

- 存放位置新竹市文化局

- 檔案授權

受著作權法保護-僅限於本平台有限度公開瀏覽

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。