編輯報告 新竹市文化局為市定古蹟「辛志平校長故居」的修復完成,計劃出版專輯以資紀念,電洽筆者負責編務,受教於辛校長多年的筆者實難以推辭,迺即找出〈「愛心」的故事〉、〈赴美考察中等教育報告〉兩篇辛校長手稿及校長哲嗣辛三立所撰〈故居往事〉一文,作專輯前導文章,可一窺辛校長之辦學理念及家居生活,同時敦請校長知交彭商育、趙制陽二位老師,為文追述辛校長三十年的辦學生涯與行誼;計對竹中著有口碑的科學教育及體育風氣,分別商請前教務主任楊榮祥(竹中第二屆)及中學運動健將林建昌(第八屆)寫其親身參與歷程;也針對備受爭議的美術、音樂教學,請到美術老師李宴芳之二公子李彥毅(第十二屆)及音樂老師蘇森墉的接棒人吳聲吉(第十七屆)寫出這兩門藝能科的教學實況;再請竹中現任校長張瑞欽(第十九屆)及元智大學校長彭宗平(第廿五屆)寫其得自竹中教育之啓發與傳承進而發揚光大之作為;天下文化《辛志平傳》特約撰述陳淑美女士曾採訪竹中各界校友,感觸頗深,乃請其為文客觀探索辛校長辦學之道;最後筆者提供一份〈竹中沿革概要〉,以備參照。因稿擠而將張瑞欽校長文稿移刊下一期竹塹文獻雜誌,事非得已,尚請作者、讀者鑒諒。徵稿期間,第五屆校友陳傳耀聞訊自動投稿〈光復初期的竹中與辛校長〉及〈你,愛竹中嗎?〉二篇,描寫辛校長初掌竹中時的校園百態及師生間的感人故事,以小說筆觸,意劃入微,給「辛校長及其年代」作了第一手的見證,為本專輯的內容增色不少。 竹中元老彭商育在抗戰末期即與辛校長相識於國內名校清華中學,志投意合,相約勝利後擇地辦一所理想的學校,悠閒過日,辛校長來台接收新竹中學的隔年,彭老師也自湖南老家渡海來台,襄助辛校長辦學,建立各項規章制度,數度於學校有事之際,逝身相助,穩定校務。他在課餘之睱精心編印一套數學講義,取精用宏,助益學習甚鉅。彭老師是諾貝爾獎得主李遠哲的高三導師,以言教身教帶出一批富含「竹中精神」的菁英學生。彭老師隨同辛校長走過近三十年的竹中歲月,由初期的篳路藍縷到絢爛光彩以至歸於平淡,二人相知相惜,情為莫逆,他現年近九旬,仍以一支健筆寫出〈教育家辛志平先生〉,儼然是一鍽早期竹中校史的縮影,可與辛校長親撰的〈竹中三十年〉一文相互輝映。 趙制陽老師稍後到竹中任教,也與辛校長共事二十餘年,他是白色恐怖四六事件的受害者,辛校長卻惜才重用且信任不疑。趙老師以其精湛的國學素養受聘為國文科教學研究會主席十餘年,後以論文取得教授證書。趙老師推崇辛校長有不畏權勢的風骨及民主開放的作風,欽佩他有「君子固窮」的美德及「身教為先」的事功,贊揚其踐履儒家教義的修為,總結辛校長一生行誼寫成〈辛志平校長的教育家風範〉一文,是一篇近身觀察辛校長的深度評述。 辛校長曾自述其辦學的信念,是要從生活教育、民主教育和科學教育去完成教育的任務,民國五十年赴美考察進修科學教育回國後,更是積極延攬優良師資,充實教學儀器設備,克服經費上的困難,讓學生每星期上物理化學或生物課時皆能動手做實驗,從「做中學習」達成科學教育的目的:學習科學方法和研究精神。即使在六十學年度起課程標準文、理分組,仍想辦法讓文組學生能做一些「生活化的化學實驗」,如製造香皂、彈珠汽水等,其重視文組學生的科學素養,就如要理組學生重視語文史地課程以培育其人文素養一樣,他認為這些都是未來社會中堅人才所應具備的多元才智;他又重視課外活動的科學研習社團,培養科學人才。為落實這些理念,辛校長委請當時教務主任楊榮祥全權規劃與執行竹中的科學教育,因此,民國五十年起台省教育廳指定竹中與北一女、嘉中、雄中為高中自然學科實驗中心學校,竹中負責輔導桃竹苗、南投及台中縣市的初中科學教師研習活動;五十四學年度起,我國數理科採用美國研發的新科學課程教材,竹中率先試教並予推廣,還開發本土探究式教學教材,主辦生態教學野外研習;更於六十學年度起實驗「生物科閉路電視教學」,六十二學年度起利用閉路電視做地球科學「協同教學」,開發甚多教學媒體,營造理想的教學研究園地,使自然學科老師如魚得水,這些多采多姿的科教活動,在楊榮祥教授所寫的〈辛校長的竹中科學教育-科學和人文素養〉一文中完整呈現,是一份珍貴的竹中科學教育史料。 新竹中學自日治創校以來,一直以德智體三育並進為學校教育信條,體育方面特別重視劍道與游泳;二戰後運動風氣仍盛,年輕的辛校長喜愛運動,提倡游泳與長跑。林建昌校友在竹中六年(民國三十八年至四十四年)期間,參加田徑、游泳及棒球、網球等各項比賽,都得獎牌,且成為校隊主將,高三那年參加全省網球錦標賽,榮獲中學組冠軍,達中學運動生涯之高峰,他的「豐功偉業」(李遠哲語)正是早期竹中風氣的寫照,當時運動風氣之盛,絕不亞於讀書風氣,學生會唸書,也愛運動,許多運動健將,也常是課業高手,人人運動,「三育並進」完全融入校園生活,而非徒託口號。辛校長曾說:「他們的體育,不重奪取金牌,而在獲得健康」,又說:「他們不為金牌而犧牲學業,他們不為金牌而犧牲健康」,辛校長提倡普及化的運動以及「勝不驕,敗不餒」的運動精神,正是竹中體育的精義所在,林建昌教授現身說法,寫成〈辛志平的竹中「體育」〉一文,讓吾人更了解辛校長的辦學理念與作為。 在升學掛帥的台灣校園,未列升學考試的科目常被學生或家長視為「副科」甚至是「閒科」,其在中學課程中的陶治功能,常未受到應有的重視,竹中堅持依照課程理想認真教學,常引致一些批評與爭議。 李宴芳老師自民國三十七年起任教竹中美術(西畫)達二十二年之久,其教學首重觀察,反對臨摹,要培養創作力,教學生繪畫前必先給予詳細講解,學生繳出作品則分項目評分,上課要求學生嚴守規則,否則依評分項目扣分,學期成績不及格須要補考,如有多科不及格甚至影響到升留級,因此被批評為刁難學生,辛校長支持李老師的認真教學,也遭到「私立志平藝專」的批評,但仍不為所動。李老師二公子彥毅君雖然不教美術,但在家中耳濡目染,對乃父的教學有一定的了解,所寫〈美術教師李宴芳在竹中〉一文,頗能捕捉乃父的教學真髓,為當時的竹中美術教學作一見証。 新竹中學合唱團在民國五十年代獲得全省音樂比賽高中組合唱的十次冠軍,在竹中任教音樂課二十七年的蘇森墉老師厥功甚偉。校際合唱比賽的佳績,實奠基於校內平日的音樂教學,包括節奏訓練、視唱練習以及相關的樂理常識,由於連年衛冕合唱冠軍的壓力,讓蘇老師的教學日趨嚴格,每堂抽考無可避免,逼得學生在音樂課之前猛加練習,甚至有人在洗澡時都在背譜,氣氛緊張,若非學前有足夠的音樂基礎恐雖過關,因此成績不及格須補考者,不在少數,一如美術課情形,譏評竹中像「音樂專科學校」之聲時起,但辛校長尊重各科老師的教學專業,不為所動,蘇老師則慨嘆「為譽為毀,聽諸物議;任勞任怨,無愧我心」以明志。吳聲吉教授自師大音樂系畢業後即回竹中任教,襄助蘇老師,衣缽相傳,感觸也深,所寫〈追憶辛校長兼論音樂教育之今昔〉,道出當年音樂教學之概況。 彭宗平校長寫〈傳承〉一文,回顧求學過程中,先是受其初中國文老師李素德的啓蒙,進而就讀新竹中學,從學校的游泳、越野賽跑、合唱比賽、語文競賽等活動中磨練體魄智能,他遵照辛校長倡導的「自學輔導法」,認真閱讀課外書籍,按月寫出讀書心得,思考與表達能力大增,逐漸開竅;他也徜徉於清幽的校園與後山上,抒發青春情懷。其後留美獲材料科學工程博士學位,返國任教,兼任清大教務長職務,民國九十四年接掌元智大學,即積極推動「經典五十」閱讀計畫,擴大學生視野,深化思想;同時提倡游泳、長跑,邀請各領域專家「駐宿夜談」,首創「師友制」邀請傑出人士當生活導師等措施,將元智推向教育部補助頂尖大學的行列中。彭宗平是竹中校友眾多理工人才之中,深具人文素養的一個範例,他自高二珍存至今的作文簿,重現辛校長調閱作業時眉批的真蹟,令人慶幸辛校長播下的教育種子,已經校友傳承而在大學校園中延續發光。 撰述《辛志平傳》的陳淑美女士,在訪問多位竹中早期校友之後,感觸最深的就是「竹中人」的特殊風格,諸如:不盲從附和,不隨波逐流,自主學習、獨立思考,富民主理念與正義感,有理想有抱負,擇善固執,奪鬥到底,這些內蘊靈氣,外顯華彩的氣質,正是「竹中精神」所琢磨出來的,辛校長及眾多老師的潛移默化,實功不可沒。陳女士關注教育議題,對辛校長在「教」與「育」的分寸拿捏尤感興趣,對照於現今國內教育界諸多紛紛擾擾的現象,不禁慨嘆:「在今日口號甚多,但底子或者仍是智育功利一元的時代,(辛校長護衛教育的作為)能給予什麼啓發?」筆者也不免心有所感;辛校長素樸的教育理念,契合人性的教育措施,踐履篤行的毅力,堅守教育崗位三十年而無一日或懈的精神,應會給我等後輩一定程度的啓發吧!

跳到主要內容區塊

:::

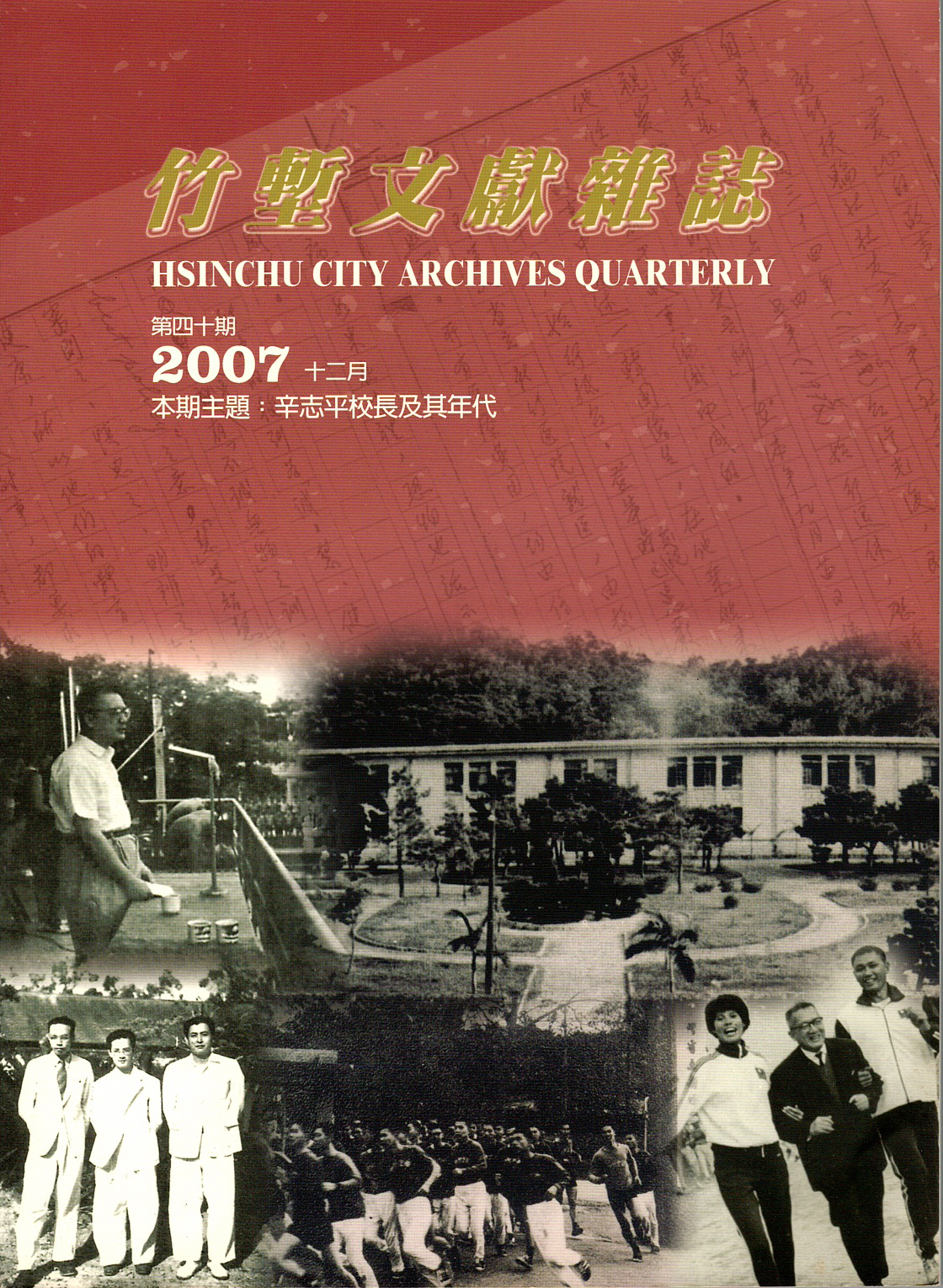

竹塹文獻雜誌第40期編輯報告:辛志平校長及其年代

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 管理者新竹市文化局

- 撰寫者新竹市文化局

- 創作者張福春

- 時間資訊出版日期2007/12

- ISBNISSN10287329

- 媒體類型圖書及手冊

- 出版者新竹市文化局

- 存放位置新竹市文化局

- 地點出版地點新竹市北區東大路二段15巷1號 (120.9681945, 24.8114733)

- 檔案授權

受著作權法保護-僅限於本平台有限度公開瀏覽

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。