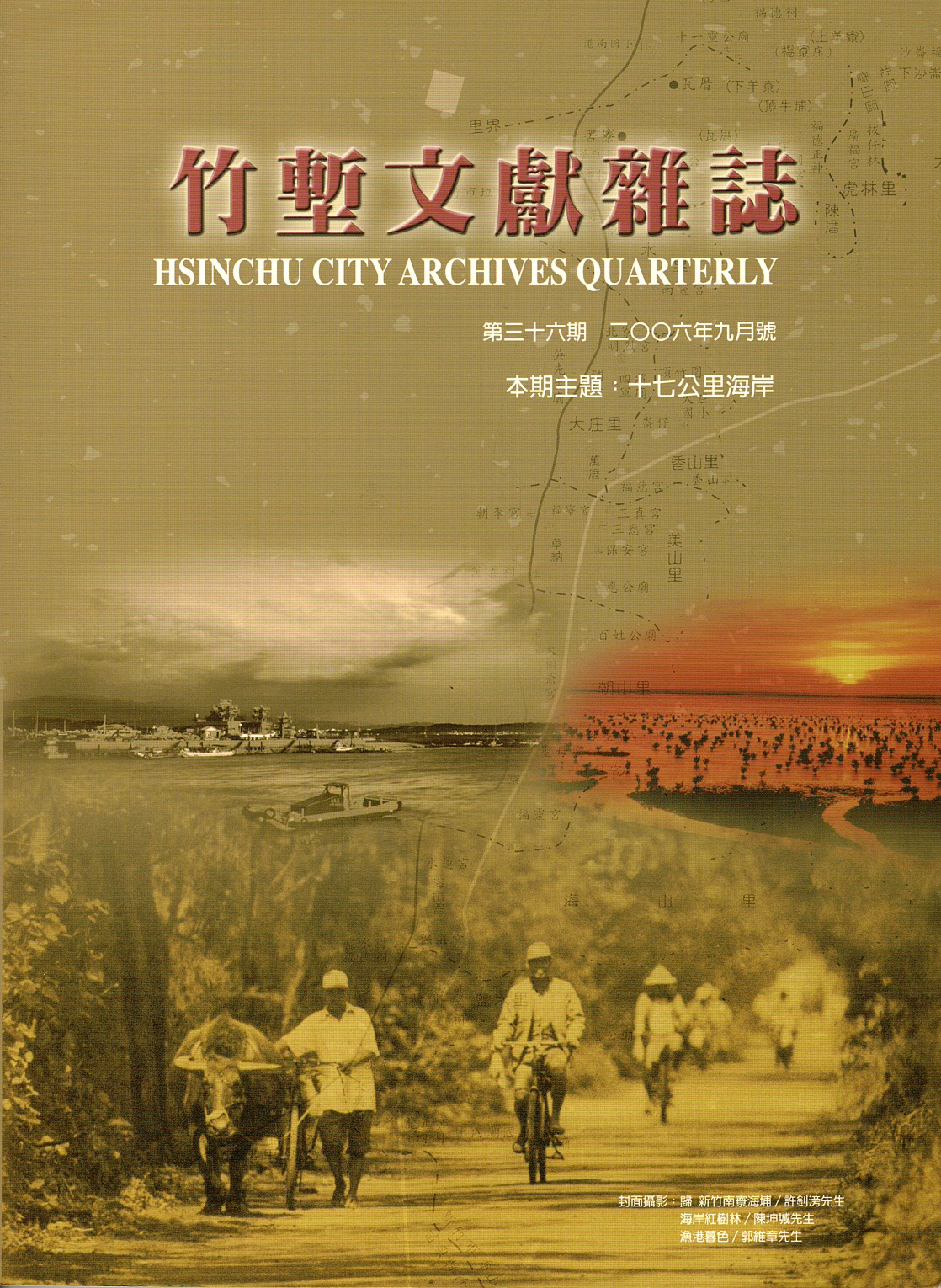

本文探討新竹香山沿海地區的基本生態環境構造,藉由討論其人地互動的動態演變過程(向海要地、港口興衰、祭祀圈變化與重組、聚落變遷等),來解釋人文景觀與區域發展的差異。 由於南寮地區靠海,海埔地的開發提供了當地居民向外發展的空間,在「與海爭地」的情況下,使居民得以生存繁衍。在人口不斷增加的壓力之下,往海上發展的可能性就大大增加了。 反之香山沿海一帶平原本來就狹小,加上此區位於新竹地區南邊末端區,本來就不是人口移入區,生活條件原本較差的情況之下,產業以漁業為主而非農業。目前,香山沿海一帶的溼地對於生態保育或者從事溼地養殖─蚵田與牡蠣來說相當重要,因此保持原來的土地利用型態,而非繼續往海上發展。 祭祀圈的發展往往與聚落之間密不可分,由於新竹市在早期的都市計畫就主要以市區為主,向東邊發展,而機場的開闢,更無疑阻斷了本區與新竹市區連結的機會,加上香山沿海一帶本來就屬於邊陲區,造成了研究區至今都市化程度不明。透過都市計畫,及生活水準提升,市民重視休閒活動,近年來新竹沿海一帶,以17公里海岸線的遊憩環境的宣導之下,漸漸從稀少無人的沿海環境得以成為新竹市民假日休閒的好去處,變成擁有港口及遊憩機能的副都心。

跳到主要內容區塊

:::

新竹沿海地區信仰與祭祀圈探討

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 管理者新竹市文化局

- 撰寫者新竹市文化局

- 創作者黃琡勻

- 時間資訊出版日期2006/09

- ISBNISSN10287329

- 媒體類型圖書及手冊

- 出版者新竹市文化局

- 存放位置新竹市文化局

- 地點出版地點新竹市北區東大路二段15巷1號 (120.9681945, 24.8114733)

- 檔案授權

受著作權法保護-僅限於本平台有限度公開瀏覽

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。