編輯報告 海岸地區是生態漸變地區,生物種類繁雜而且生物基礎生產力極高,魚、貝類生產量是全球產量的百分之九十。同時亦有土地開發、產業發展、觀光、遊憩、教育、學術研究、生態保護、國土保安等功能、環境資源非常豐富。近年來倍受國際間的重視。 新竹市海岸地區是台灣沿岸採集漁業的重要作業水域,也是台灣西北部的漁業中心,不僅海產資源豐富而且養殖漁業亦鼎盛一時。以客雅溪口為中心,以北是沙質海灘有台灣最成功開發的稻作海埔地,以南是泥質灘地孕育著繁多量大的水淒、海濱生物,亦是鳥類的重要棲地。這些多樣化的景觀資源,為居民提供觀日、踏憩、賞鳥等休閒及教育的極佳去處。 由於腹地受限影響都市發展,在「人定勝天」、「移山填海」的構想下,新竹海岸地區由於對海岸資源的長期漠視,在缺乏環境保育觀念下,開發計劃中產生資源競用,土地利用是否相容的課題,因此了解海岸環境資源並妥善通用新竹海岸地區的環境資源,為當務之急。 為了珍惜新竹海岸線自然與人文景觀資源,提升產業經濟,教學研究及環境品質指標的價值,保護生態發展並休閑遊憩以提升生活品質的雄厚潛力,1998年新竹市政府會同地方各界代表簽署了第一份由台灣官方正式發表的「海洋海岸保護宣言」,保護保育新竹的海岸資源。2001年12月公告「新竹市濱海野生動物保護區」訂定新竹市海岸沿線濕地之保育計劃及管理策略。 以「觀光休閒」及「自然生態」為主軸的海岸發展經營是地方共同的理念。藉由濱海自行車道,將海岸地區的自然資源歷史及人文資產串連,是早期建構推動此項目標的共同認知。依據2000年2月通過的「海岸法草案」,新竹市政府推動「新竹市沿海十七公里休閒觀光帶」,認定十七公里海岸沿線是無「保護區」或「防護區」等相關法令規範及保護之區域,經由「新竹市沿海十七公里觀光帶計劃」,擬定兼具生態觀光及文化溯源等特色之23旅遊景點,全力改善新竹市的海岸成為市民以至於北台灣生活圈重要休閒帶,進而期待新竹市一躍而為國際級的海洋城市,並為地方注入經濟能力。 在幾次重大的開發工程之下,海岸環境受到極大的壓迫,帶動地方休閒產業發展,需要對海岸境、資源、人文適切的認知與了解,才能將之保護、保育、永續經營,因此掌握環境敏感及指標,對海岸地區多方的探究,自有其必要。 新竹海岸地區自然生態的研究中,1981年龐元勲博士論文《香山潮間帶底棲生物與環境之關係》是最早的學術論著,1992年唐存勇的《新竹南寮附近海岸侵蝕與堆積問題》為南寮漁港提供興修的參考資料。在1992年「新竹香山區海埔地造陸計劃」提出後十年的論爭過程間,引起了對自然生態更多的觀切,相關資訊先後出版如《竹塹的海濱植物》(許慶文1998),《新竹市海濱的螃蟹》(何平台、洪明仕1999)等都提供豐富的知識。 在沿海環境保育方面,楊綠茵的論文《國土開發之環境社會學分析-以新竹市香山海埔造地開發計劃為例》(1995),新竹市政府《新竹市濱海地區永續經營研討會論文集》(1998),陳文姿的《新竹市海岸地區環境資源管理之研究》(1998),均提出精湛的建言與對策。本期的主題亦嘗試從文獻中,漸次整理相關的資訊提供參考。相關的論述如下: 1.新竹沿海地區域發展的地理環境基礎-韋煙灶 從新竹沿海地區在拓墾之初處於農業氣象條件的邊陲性潟湖陸化的塩分高土壤。近海及近河的區位特性,使得早期聚落必須具備防洪避水的自然區位。沿海浮復地持續陸化的海岸地形環境,有助於臨海聚落的擴張及農田水利建設與灌溉技術的轉變等探討新竹沿海區域發展的特質,一方面處處潛藏維持生活及生計維艱的生態環境,一方面是看似邊陲而具有發展潛力的自然區位。 2.新竹沿海地區信仰與祭祀圈探討-黃琡勻 作者以自幼成長、熟悉關懷的家鄉,用地理學的觀點,來探究新竹沿海人地互動關係。以客雅溪為界。探討以北的「南寮沿海」與以南「香山沿海」的民間信仰及祭祀圈,尤其在機場對眾落遷建和祭祀圈重組的影響及香山天后宮祭祀圈變化著墨甚詳。 3.新竹市海埔地開發-韋煙灶 以整個新竹海埔地為對象闡釋隆恩業戶在新竹沿海,中港社在塩水港一帶所扮演的開發角色,並從油東港塩田的陸化與水田化,退輔會介入的海埔地發所表現的官方國掌控土地開發權及擔任仲裁者的角色,以及海埔地開發的艱幸,並解釋了小規模海埔地集中於南寮而少見於香山的原因。 4.新竹海埔地區開發工程概述-張德南 台灣在戰後十年已迫切感覺人口增加壓力及耕地擴展的必要性,積極籌劃西岸海埔地開發,新竹海埔地(第一實驗區,第二實驗區即北區)是圍墾稻作最成功的地區。在經費拮据之下,從有計劃的實驗室理論研究,實地分類洗塩到畫定楊寮小實驗區耕墾,進而擴大到淨生產面積226公頃,做一概要的敍述。 5.從舊港到南寮-南寮地區區域核心的移轉-彭東烈、韋煙灶 從生態環境、歷史文献、運作機能、泊地及航道等,分析舊港與南寮兩個聚落發展興替的連動關係,海水浴場輕便軌道及自動車的出理表象,突顯了南寮重要性和未來的發展,取代了舊港而成本區的代名詞。 6.人物系列(3)金城、印順、鄭宋柳-張德南,仍一本舊旨感念在新竹發展史盡心盡力的前輩。其餘文稿蒐羅謝水森先生〈聞人畫家–劉精枝〉,為新竹市歷史人物作傳;蘇子建先生之〈林占梅潛園琴餘草校勘記(續)〉為前期文章之續篇,持續為新竹重要詩人林占梅留存詩稿作校勘工作。 綜言之,本期文獻嘗試對海岸地區做資料收輯工作,在新竹市海岸正企圖展現海洋都市新風貌的過程中,留下人文及歷史的查證紀錄。

跳到主要內容區塊

:::

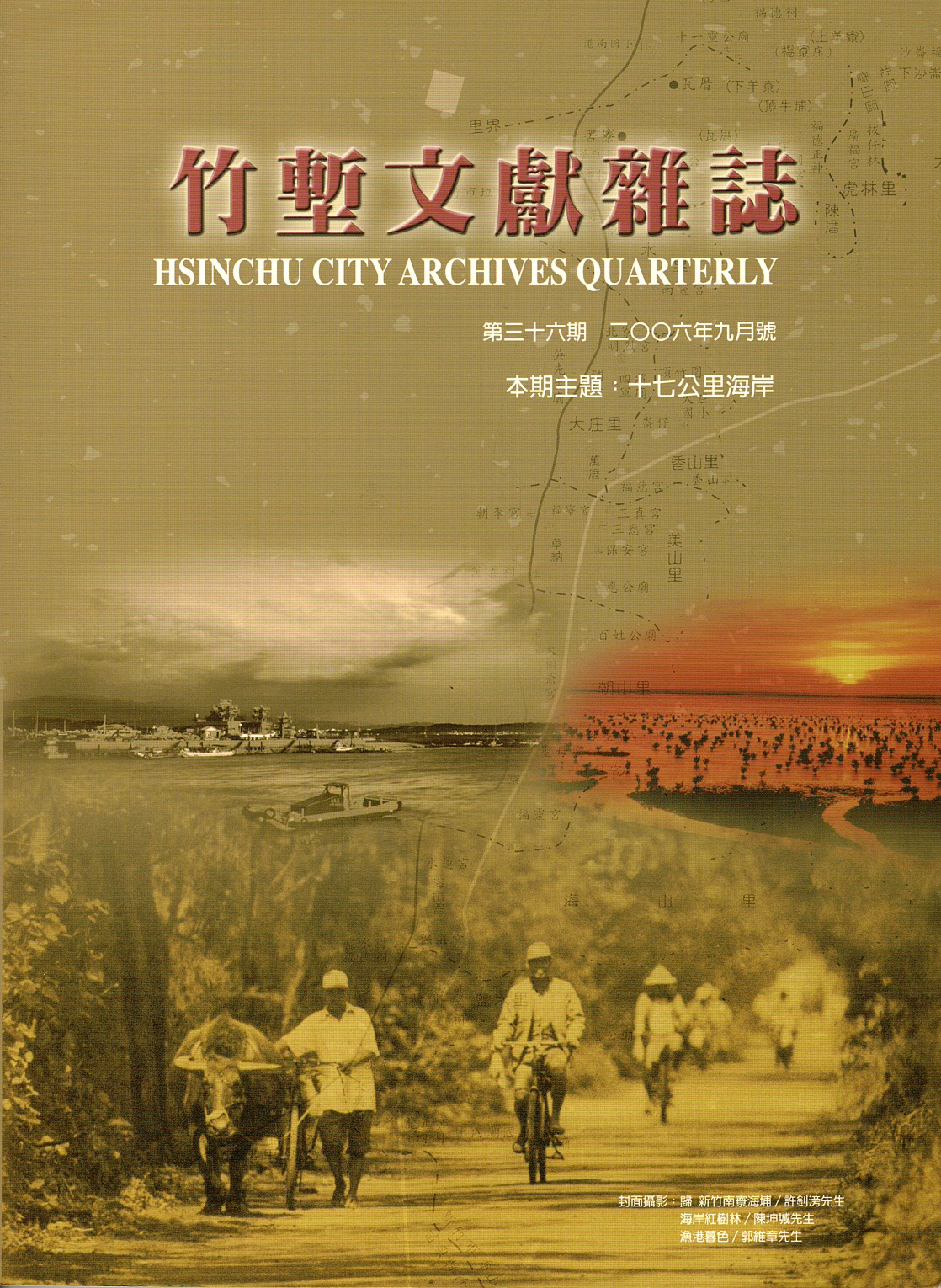

竹塹文獻雜誌第36期編輯報告:十七公里海岸

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 管理者新竹市文化局

- 撰寫者新竹市文化局

- 創作者張德南

- 時間資訊出版日期2006/09

- ISBNISSN10287329

- 媒體類型圖書及手冊

- 出版者新竹市文化局

- 存放位置新竹市文化局

- 地點出版地點新竹市北區東大路二段15巷1號 (120.9681945, 24.8114733)

- 檔案授權

受著作權法保護-僅限於本平台有限度公開瀏覽

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。