手編織白色草帽是日據時代(大正中葉1917年到昭和初期1940年)新竹州的著名輸出品之一,是一大宗的家庭副業,其從業人數達四萬餘人,為許多家家戶戶的手工收入的主要來源。筆者的大伯父—葉永華,在大同路經營製帽店,專門提供帽草給家庭做副業,外號「收帽子華」。最早在大正六年由大甲鎮的帽蓆貿易商人蔡鑑從日本引進白色巴拿馬帽的技術到台灣,因大甲沒有多餘人力,因此有意在人口眾多的新竹地區開發製帽的新產地,開始與葉永華合作。兩人從製帽技術推廣、開技術訓練班(基礎班和職業班)開啟事業。當中葉永華遇到不少貴人朋友幫忙,也曾遇到產品完成品不佳,改革風氣開辦觀摩會提升工作士氣,增加產量,不良品銳減。製帽從業員在自然的環境裡親友相引蓬勃發展,使得葉永華的業務也繁榮發展,葉永華之子—葉永壽,回憶爸爸收帽子的歡迎場面,好像迎財神一樣。昭和十四年(1939年)歐洲發生第二次世界大戰,外銷歐洲的貨物訂單全部被取消,新竹市的製帽業之外銷訂單大大銳減,整個產業成停工狀態,外銷美國的帽子是轉銷被歐洲取消的庫存品。昭和十六年(1941年)美國訂單全部被停掉,製帽的相關行業紛紛關門大吉。

跳到主要內容區塊

:::

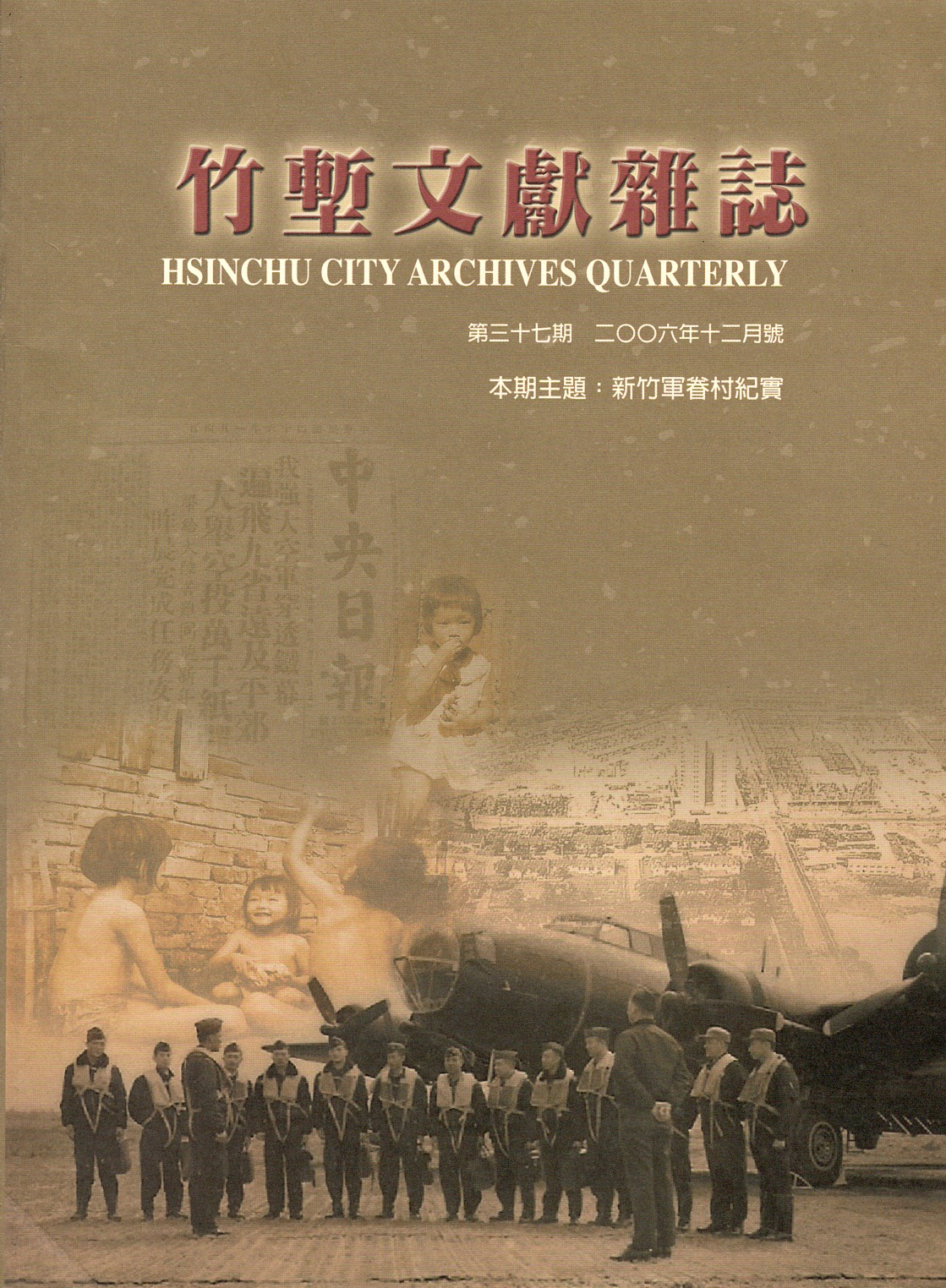

新竹市製帽業~葉永華製帽店傳記

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 管理者新竹市文化局

- 撰寫者新竹市文化局

- 創作者葉錦爐

- 時間資訊出版日期2006/12

- ISBNISSN10287329

- 媒體類型圖書及手冊

- 出版者新竹市文化局

- 存放位置新竹市文化局

- 地點出版地點新竹市北區東大路二段15巷1號 (120.9681945, 24.8114733)

- 檔案授權

受著作權法保護-僅限於本平台有限度公開瀏覽

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。