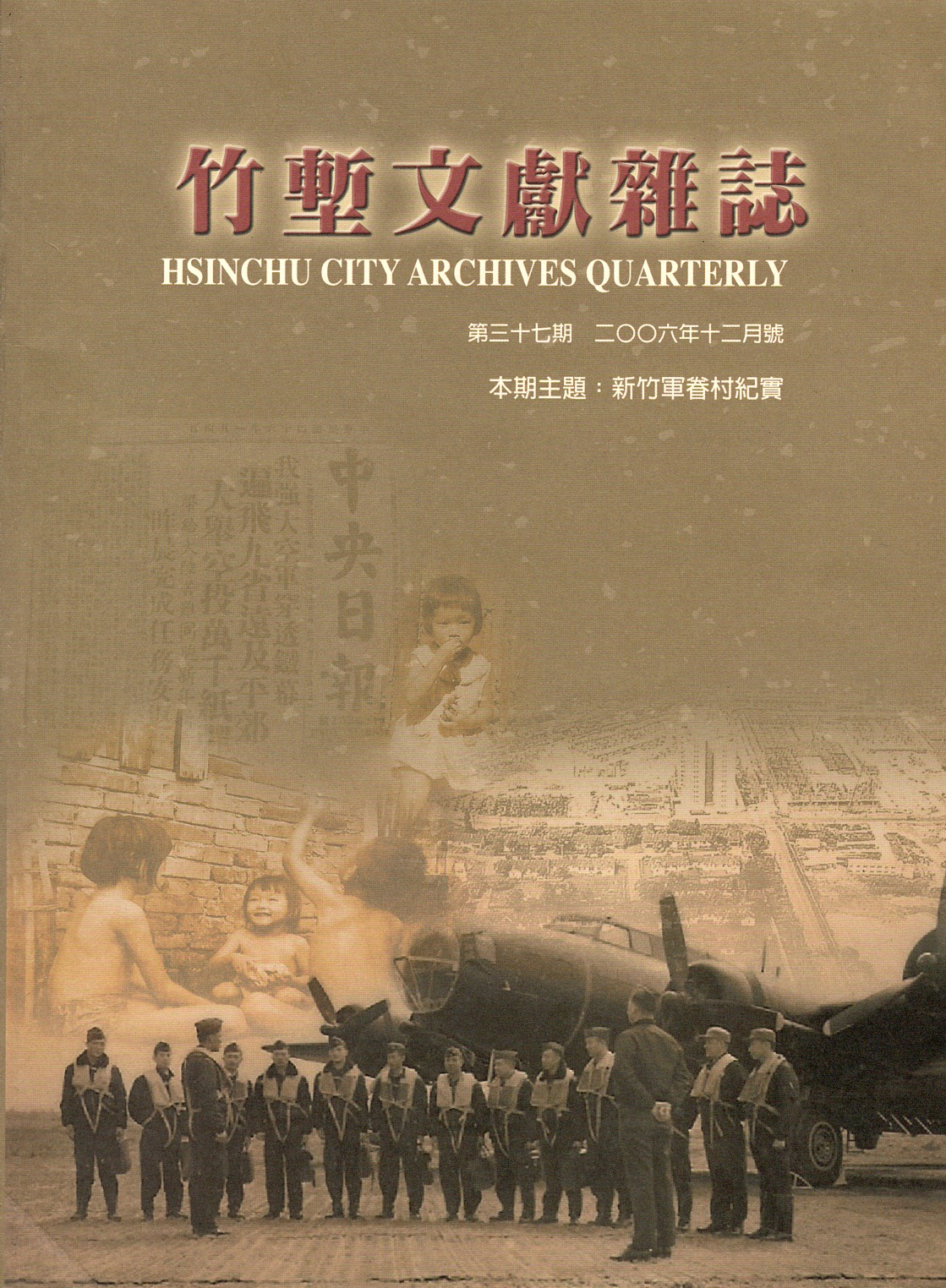

編輯報告 本期在眷村博物館重新開館之際推出,再次凸顯出軍事與眷村文化在新竹的指標性。新竹日治時期以海軍燃料廠與機場為主軸的戰略地位,在美軍轟炸的最高落彈量下得以應證,新竹機場不但是台灣方面神風特攻隊出擊最多的機場,而且特攻隊的創始人大西中將,在菲律賓撤退後,曾將特攻隊總部的日本第一航空艦隊司令部移至新竹機場。之後,新竹機場成為大陸撤退來台的主要窗口,包括留在新竹的空軍官兵與眷屬以及運往故宮博物院的眾多國寶。後來,新竹機場又進駐美軍顧問團,更成為黑蝙蝠中隊的基地。同一段時間,日軍顧問團(白團)也在新竹地區培訓實驗師團。美國與日本方面的介入,為新竹的軍事與眷村文化增添了異國色彩。 本期共收錄了十一篇文章,其中五篇文章配合主題:新竹軍眷村紀實。第一篇文章記錄了由空軍工程聯隊組成的眷村:忠貞新村其歷史背景與發展,忠貞新村的原址即為上述海軍燃料廠,而空軍工程聯隊的最先任務就是搶修與擴建新竹機場,因此在新竹市46處「國軍眷村」中,忠貞新村是唯一具有原燃料廠與機場脈絡的眷村。第二篇文章訪問報導了台籍國軍蔡金諒先生的從軍故事(1945-1950),為曾參加徐州國共內戰的極少數台籍 (特別是新竹籍) 人士之一。一般而言,二百餘萬「竽頭」由大陸來台的歷史,大家耳熟能詳,但是「蕃薯」由台灣去大陸從軍的故事,就顯得特別。當然最後爭取到「榮民」身份,也算還蔡金諒先生一個公道。 第三篇文章在原先46處「國軍眷村」之外,探討了「美軍眷村」:美軍顧問團宿舍。外國眷村史的加入,一方面豐富了眷村史的「異國文化面」,另一方面,讓眷村史更加完整,最後以「竹籬笆的春天」對上「水泥牆的冬天」為中美眷村下了註腳。第四篇文章延續冷戰時期軍事的「中美合作」:新竹的黑蝙蝠中隊,由當時電子偵測主管且多次深入對岸執行任務的李崇善上校現身說法,再一次紀念當年為國犧牲的148位黑蝙蝠中隊隊員。最後一篇文章由當時(1945-1951)任職無線電文書工作的謝水森先生記錄了新竹機場的往事,更確認了新竹機場的戰略地位,當然也見證了1949年第八轟炸大隊20餘架 B-24 轟炸機赴上海出任務「全軍覆沒」的慘劇;也見證了各種逃命的撤退行動。 本期其他常態性文章一樣精彩。「歷史現場」篇收錄了幾乎淹沒在古奇峰的「皇恩山重」碑(1908年立)之考證文,此碑由曾任台灣總督府民政長官的後藤新平所題字,後面列舉35位新竹籍的發起人與贊助人,構成了當時社會、經濟與政治網絡。「人物叢譚」篇收錄三位典範楷模:田玉青先生、張樹林先生與余甦賢先生。田玉青先生一樣出身軍旅,後來「棄戎從筆」,數十年來展開書法藝術的推廣工作,值得學習。張樹林先生號稱新竹機場的「總班長」,負責飛機維修,而且也是黑蝙蝠中隊的一員,一直「亦戎亦劇」,演出平劇,並曾表演給美軍顧問團欣賞。余甦賢先生一生「以筆代槍」,為民喉舌,樹立記者的形象典範。三位皆「文武雙全」,理當成為新竹市民的楷模。「耆老說故事」篇訴說一個失落的公園以及曾盛極一時的製帽店傳奇。這個失落的公園才是真正的「三角公園」,當時熱鬧的盛況,已成回憶。葉永華製帽店在當時新竹州帶動製帽外銷與家庭副業,製帽、收帽、驗帽的過程與員工訓練點滴,歷歷在目。葉永華先生當年的足跡即代表其人脈與營業範圍,可以緬懷當時以製帽為中心的新竹經濟社會史。 以上十一篇長短文章,構成了第三十七期的內容,進一步累積了「竹塹故事」的資料庫,期許一方面成為故鄉解說的好題材,另一方面以此無可替代的歷史與文化來提昇市民的故鄉光榮感。謹誌。

跳到主要內容區塊

:::

竹塹文獻雜誌第37期編輯報告:新竹軍眷村紀實

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 管理者新竹市文化局

- 撰寫者新竹市文化局

- 創作者王俊秀

- 時間資訊出版日期2006/12

- ISBNISSN10287329

- 媒體類型圖書及手冊

- 出版者新竹市文化局

- 存放位置新竹市文化局

- 地點出版地點新竹市北區東大路二段15巷1號 (120.9681945, 24.8114733)

- 檔案授權

受著作權法保護-僅限於本平台有限度公開瀏覽

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。