金山面在清朝末年是以金山寺為信仰中心的祭祀圈,於明鄭末年仍未開發,康熙年間漢番勢力消長進入了竹塹地區。當時因為仍有生番出草記錄,因此政府立了土牛溝(土牛紅線)區隔漢人、生番、熟番。道光14年在官方資助下,閩粵籍移民才將金山地區邊陲地帶陸續開發。當時物質生活逐漸穩定,文教事業及水利建設則相當的落後。除了生番的威脅,當時漢人也有墾務的糾紛。清朝時期竹塹社是以獵鹿和農耕維生,馴牛也是當時的生活技能,隨著漢人移民農耕增加破壞了鹿群生態,幾乎所有農地都落入漢人手中,清朝因此施行屯番制度,但因課稅壓力及漢文化強勢入侵,熟番逐漸沒落。當時有大量的客籍漢人湧入這個地區加上墾佃制度催化了當地分籍械鬥事件。在光緒年間以金山寺為中心形成了祭祀圈,移民也由祖籍認同轉為地域認同,閩客合作共同開發金山面。光復後有一部分外省人移入,科學園區設立後又吸引了一波新移民,雖然金山面主要以客家文化為主,但也多元融合了各個社群。

跳到主要內容區塊

:::

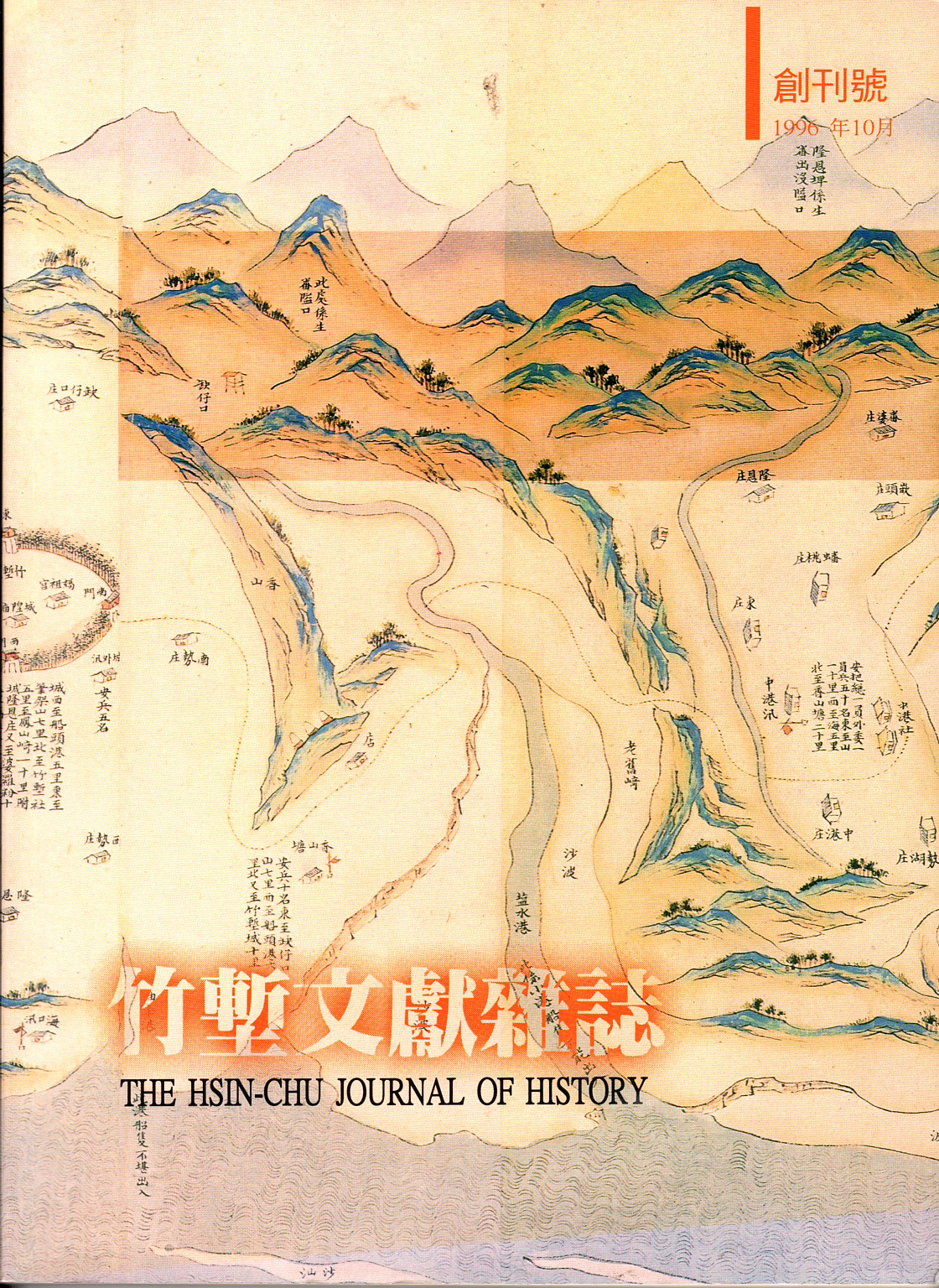

「金山面」開發史

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 管理者新竹市文化局

- 撰寫者新竹市文化局

- 創作者李丁讚等人

- 時間資訊出版日期1996/10

- ISBNISSN10287329

- 媒體類型圖書及手冊

- 出版者新竹市文化局

- 存放位置新竹市文化局

- 檔案授權

受著作權法保護-僅限於本平台有限度公開瀏覽

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。