前言 沉寂近一年的時光,竹塹文獻在不能再沉思下,從試刊號進入創刊號,本期以新竹發展為主題,將新竹地區早期發展狀況進行探討,主要的篇章是: 1.『金山面』社區史:李丁讚 金山面是指以金山寺為共同信仰對象所構成的生活區域,研討從清朝中葉的散庄聚落到清代末期,『土著化』後,形成以金山寺為信仰核心的地域認同。歷經日據時代和國民政府統治,金山面地區已發展成多元社群,其間三次的移民正好與整個台灣移民史契合,三次移民帶來三批不同族群所帶來的文化與族群問題,有賴於『多元城市』和『多元社群』的概念,嘗試透過文化多元和民主參與的過程,重建金山面。 2.重建中的北門大街的生活史(1906-1912):張德南 顏芳姿 經由臨時土地調查局的土地申告書』及部份除戶簿的記載裡,嘗試探討日據時代國家統制並未積極深入前的商業生活面貌,嘗試了解北門大街的繁榮,除了有賴郊商,批發商進行進出口貿易外,其基本環境是一個提供民生所需,勞力市場、學習漢文,賭博享樂及抽食鴉片等聚集的地方,反映出時代風貌和當時人民的生活內容。 3.頭前溪口河港遷移初探: 陳錦松 透過文獻的研究和田野的訪談,了解舊港、新港與南寮三個新竹城出海口的過去,找出港口遷建的歷史,做為地方繁榮的見證。 4.屎溝巷的故事:徐桂貞 屎溝巷是開墾初期由東門經暗街仔、屎溝巷、打鐵巷、北門大街往海口的通道,在暗街仔已無早年特色,打鐵巷又已消失下,經由口述歷史的研究,從豐益號,吳泰興等商號經營的內容,探討市街的興衰和建築特色。 5.溝貝:葉素貞 溝貝是鳳山溪旁,介於新社、麻園間的聚落,水利系統錯綜分佈,經由田野調查,探討溝貝地區早期葉家拓墾情形及相關的聚落,進一步研究客家、閩南與原住民間互動關係,雖然是小小的村落,是竹塹地區開發的縮影之一。

跳到主要內容區塊

:::

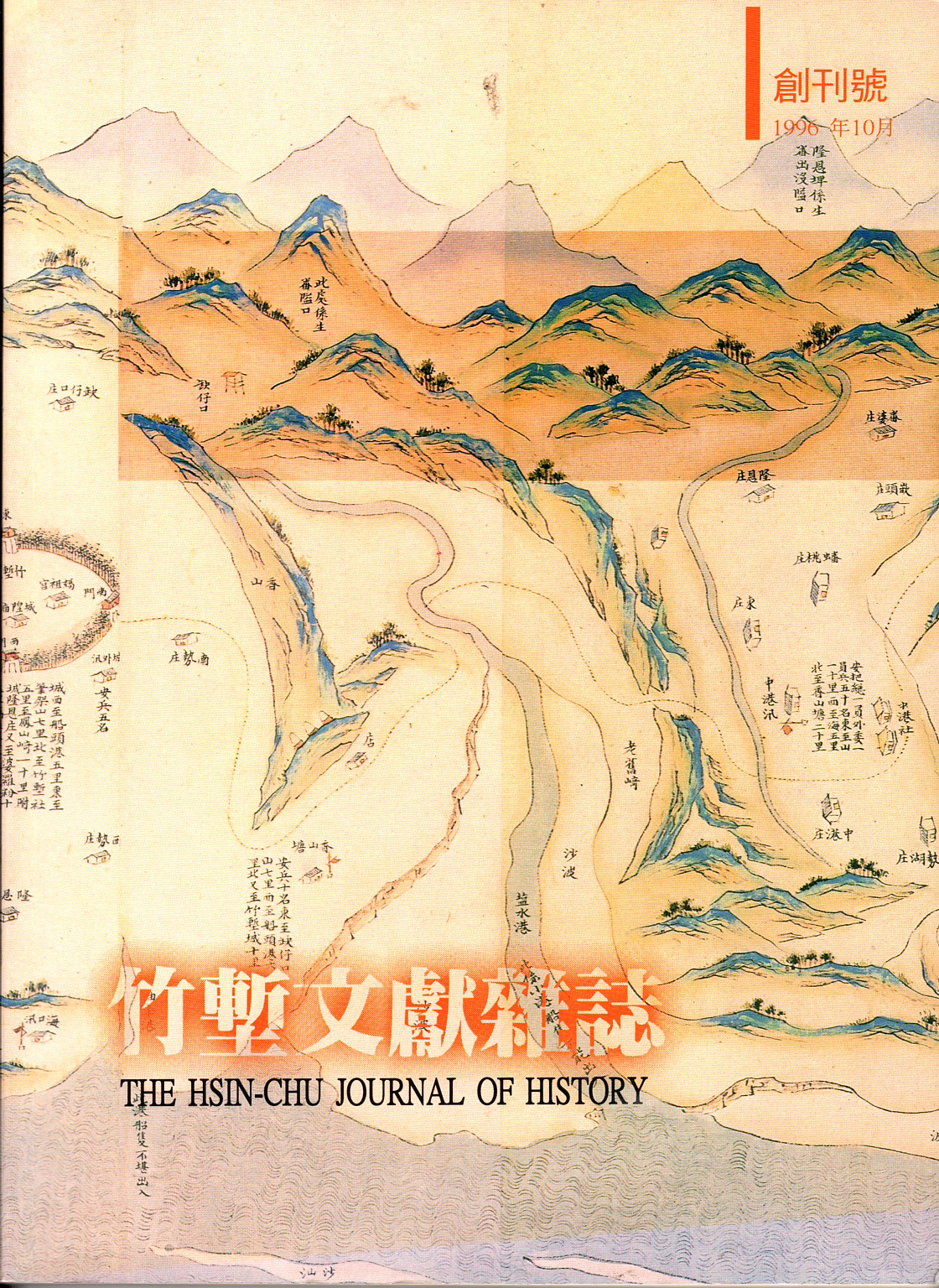

竹塹文獻雜誌創刊號前言:竹塹發展概述

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 管理者新竹市文化局

- 撰寫者新竹市文化局

- 創作者新竹市文化局

- 時間資訊出版日期1996/10

- ISBNISSN10287329

- 媒體類型圖書及手冊

- 出版者新竹市文化局

- 存放位置新竹市文化局

- 檔案授權

受著作權法保護-僅限於本平台有限度公開瀏覽

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。