跳到主要內容區塊

:::

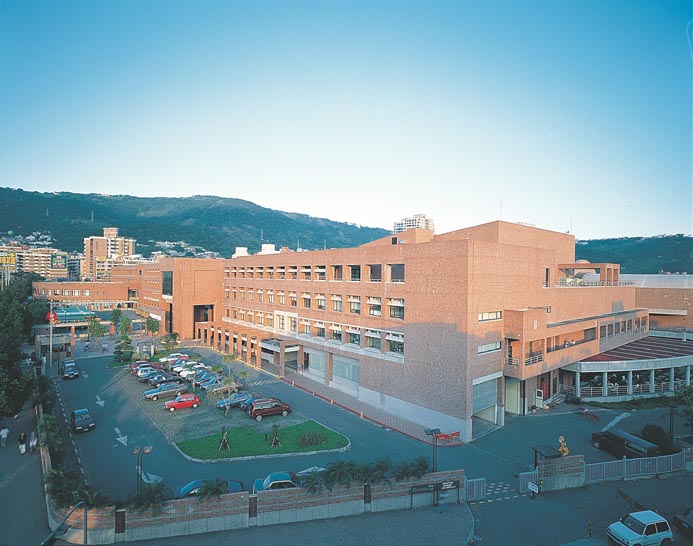

台北美國學校

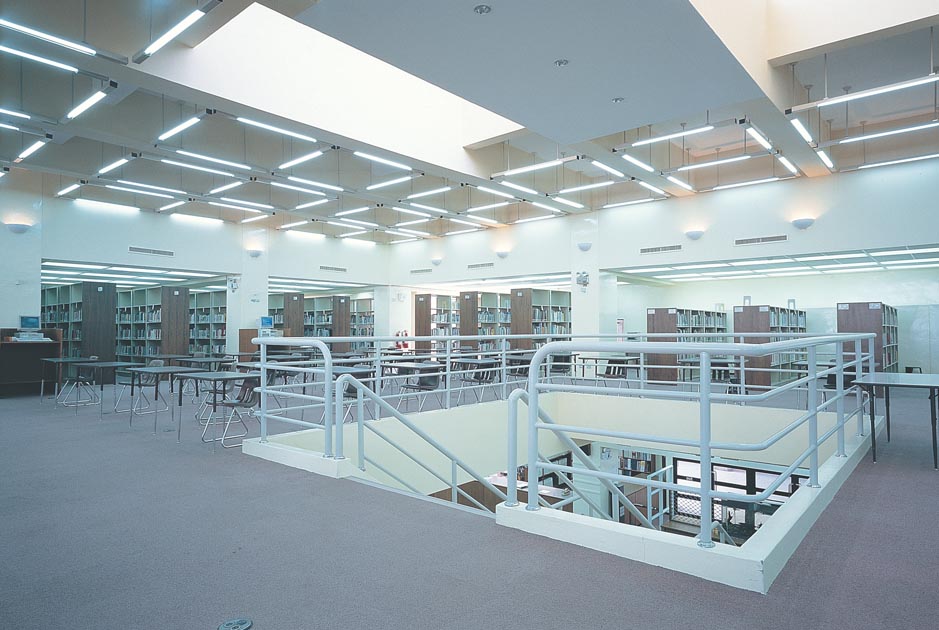

基地特性:美國學校原址位於士林文化北路,因房舍日漸老舊及面積不敷未來使用,乃有遷校之議,新基地位於中山北路、天母東路交界,共約六公煩。地勢從北往南緩降,兩端最大落差約7公尺。以都市角度觀之,中山北路為台北市之主要幹道;往南直達中正紀念堂、中央圖書館;往北側則直抵天母公園及新發展之高層住宅區。往北經過本基地後,中山北路坪度漸陡,故本基地可視為山下與山上的過渡區。臨中山北路對側為日僑小學,與本校構成文教區;基地其它三側大多為4~7層公寓,高低水平皆參差零亂,屋齡約十年以上,設計未見特色。北側有一廟,不定期的酬神會為噪音主要來源中山北路交通日趨頻繁,車輛噪音為必須考慮之因素。設計條件:原校區為獨棟校舍之組合,各建築物之間互不相連,穿梭其間常受日曬雨淋之苦。故新校區建築物擬緊湊而室內相連,同時使戶外空間集中,以提供運動場及未來擴充之用。全校學生目標為2300人,其中幼稚園142人,小學984人,初中584人,及高中590人。各部學生要有明顯區域感及獨立辦公室、導室、圖書館、實驗室、電腦教室、音樂教室、美術教室等。初高中部另增加視覺藝術、商業課程、家政及攝影教室等。全校共用之公共設施包括室內籃球場座、室內游泳池、舞蹈教室、大禮堂、餐廳、室內網球場、手球場、足球場、及棒球場等。除各部辦公室外尚有校區總辦公室、維修部及交通組 此外TYPA辦公室及各種相關之運動設施也屬本設計之重要條件。設計意念:一、地區因素:以地區角度言,本基地為過渡區,雖與日本學校可相互構成一學校區,但基本上並非聚集公眾的特性,故建築物型體的取向以順應中山北路的走向為出發點。小學、初中到高中依次從北到南安排,並各自成區,正面表達出明顯三段。靠北端則佈置幼稚園,並以弧形面作收,同時襯托出面前廣場及入口空間,此面前空間既可減輕噪音之影響並同時疏解周圍地區沿街建築物之張力。建築物高以與鄰近建築物達到首諧為目的。二、佈局:以各種活動之時間及區位特性來看,則可歸納出下列重點:1.早上從中山北路上學人湖分別由各種交通工具送達大門,並由大門分別走到各自之教室,故早上有一條明顯之活動帶,位於教學區與大門之間,此稱為外主軸。2.在整天之學校活動上,從各教室到圖書館、室內外運動區、餐廳、以及室外閱讀區之數量非常頻繁,不能靠外主軸解決,乃有內主軸之設立。3.從入口廣場,經大廳、大禮堂前中庭、穿越廊道以抵外運動場為東西主軸,此主軸界定了北區之閱讀教學區及南區之社交活動之預定空間。故整體建築物分成了外、中、內三層次空間,及南北兩大區,各懂空間性因而界定。三、重點空間:圖書館-置於北區核心置,以初、高中部圍繞而立。大門與外主軸相接、交會處自然形成活動及視覺焦點。大禮堂-位南區核心與圖書館遙遙相對,面臨東西軸之中庭空間,表現出其份量角色及公共性,附屬設施則臨近兩旁,達到功能之便捷性及主從之空間關係。音樂教室-臨大門之上方為音樂教室,為抵達學校之第一焦點,表達學校對音樂教育之重要程度。運動設施-內主軸南端為一連串之運動設施,空間偏向於流動,斜角處理因而使內主軸之活動力向外伸張。戶外閱讀空間-在中層之最末端收於餐廳及戶外閱覽空間,此地方日常聚集最多學生,故內外兩軸之焦點。各種重點空間為視覺及活動焦點,也是辨別方向性之要素,使生活其中悠然自得。四、形態:長形體發達了地區性、活動性、已如上述。而另一方面,純就形態言,則以幾何性形體表達理性文化的一面,規則的開窗面是這種理性的反映。不過在處理開口部時,並非一成不變,每處視內部空用途、使用時間、受太陽照射度等等,作出不同處理方式,此亦反映了美國文化的尊重個人性。在內主軸處,因距離鄰地較遠,地區之影響較少,故形體之處理自由度增加,亦著意於反映美國文化之活潑面。形態之最終目的就是融合文戶之綜合體。

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 創作者沈祖海建築師事務所 華熊營造股份有限公司 合興工程有限公司 立竣工程顧問股份有限公司 台北美國學校

- 創作日期創作日期:民國77年3月至78年9月(第一期)、民國79年11月至80年6月(第二期)

- 作品語文中文

- 全集/系列名世華網臺灣建築大觀園

- 相關地點台北市

- 地點名稱中正紀念堂/新發/士林/大觀/大觀/合興

- 緯度25.0354/23.0284/24.5861/23.9826/23.8525/23.8922

- 經度121.52/120.663/121.107/120.685/120.865/120.458

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。