跳到主要內容區塊

:::

淡水紅毛城

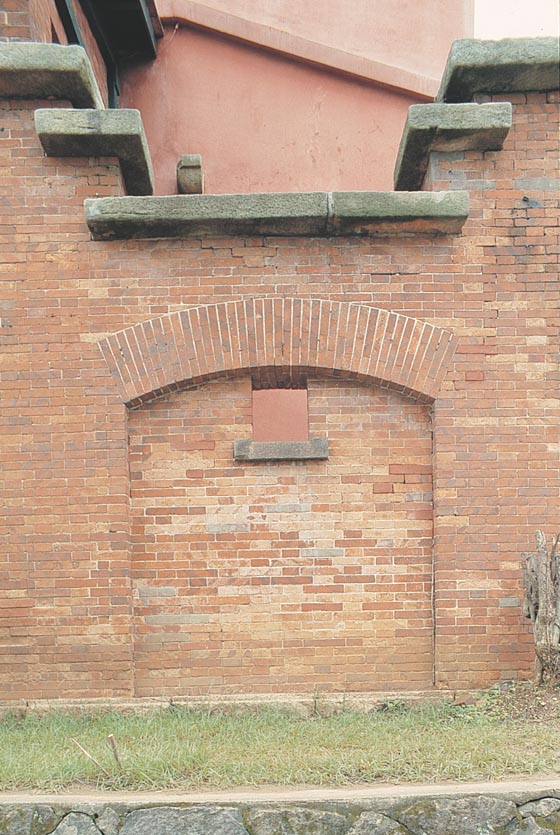

淡水紅毛城古蹟區位於淡水鎮文化里中正路二十八巷一號,創建於明崇禎二年(1629年),為目前臺灣地區現存最古老的建築之一,被列為臺閩地區第一級古蹟。淡水紅毛城,原名聖多明哥城(SanDomingo),初為西班牙人所建。崇禎十五年(1642年),荷蘭人北上驅逐西班牙人而據有臺灣北部,因時人稱荷蘭人為紅毛,故稱此城為紅毛城。南明永曆十五年(1662年),延平郡王鄭成功驅逐荷人,但對北方的雞籠、淡水無力經營。永曆三十七年(1683年)雖曾命何祐重修紅毛城,但不到一年鄭氏王朝即面臨兵敗降清的命運。臺灣入清版圖後,因統治政策消極,紅毛城又遭到長期荒廢之命運。雍正二年(1724年),淡水廳同知王汧重修此城,殘蹟因而得以保存。咸豐八年(1858年),中法天津條約首載淡水開埠,咸豐十一年(1861年),英國派遣副領事郇和(RobertSwinhoe)來臺,並首設領事館於打狗。同治七年(1868年),英國向清廷租用紅毛城為領事館,用以處理國際事務、照顧英國僑民,並兼管海關稅務及情報蒐集等業務。自淡水開港後,因臺北盆地的茶與樟腦輸出大盛,領事館業務日益繁重。光緒十七年(1891年),主堡東側興建領事官邸。光緒二十一年(1895年),清廷於甲午戰爭戰敗後,割讓臺灣予日本,日治時期的紅毛城仍繼續租予英國,做為領事館之用。民國六十一年(1972年),中、英斷交,英國撤館,委託澳大利亞代為管理。是年十二月中、澳斷交,英國又委託美國代為管理。民國六十九年(1980年)六月三十日正式收歸中華民國所有。 一般所稱的紅毛城,其實是「紅毛城古蹟區」,其中包括了主堡、洋樓式的領事官邸以及清代建築的南門等,同時兼具軍事防守、領事辦公及地牢等不同的建築功用。紅毛城的配置位於淡水河口崙背最前緣,可以控制整個淡水港灣,主樓搶佔制高點,凸出海口,軍事防禦的功能相當明顯。紅毛城的主堡結構平面呈方型,為防禦性目的,東北角及西南角各有一座突出的稜堡,便於增廣射角,用途很像中國城牆的「角樓」,壁體構築的非常厚實,達二公尺厚度,可防砲火轟擊。基本的結構體用歐式的拱券形成桶狀的結構,下層桶狀為東西向,上層為南北向。 由於基地格局,主要正面面向觀音山及淡水河,其下門廊之雉堞採用閩南清水紅磚,表面有煙燻紋處理,是清同治年間英人增築,有閩南磚露臺、弧券拱、唭哩岸岩的雉堞及青石射口等。其上陳列的四門嘉慶18年的古砲是自滬尾水師營搬來的古物。(資料來源:內政部台閩古蹟資訊網)

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 替代主題紅毛城

- 創作日期創作日期:明崇禎十七年(西元1644年)

- 作品語文中文

- 全集/系列名世華網臺灣建築大觀園

- 相關地點台北縣淡水鎮

- 地點名稱台北縣淡水鎮/紅毛城/紅毛/崙背/清水/觀音山/大觀/大觀

- 緯度25.1895736/25.175383/24.9116/23.7606/24.862/23.883/23.9826/23.8525

- 經度121.4570447/121.43288/120.981/120.356/121.13/120.756/120.685/120.865

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。