跳到主要內容區塊

:::

赤嵌樓

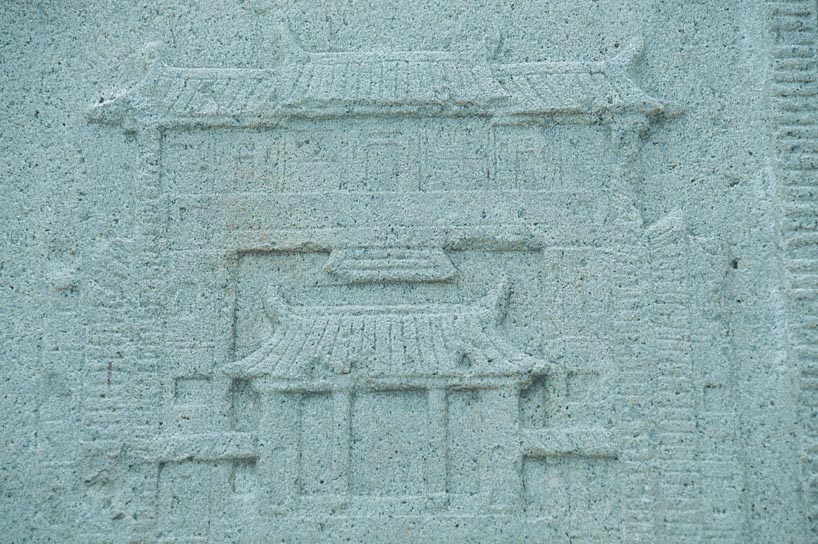

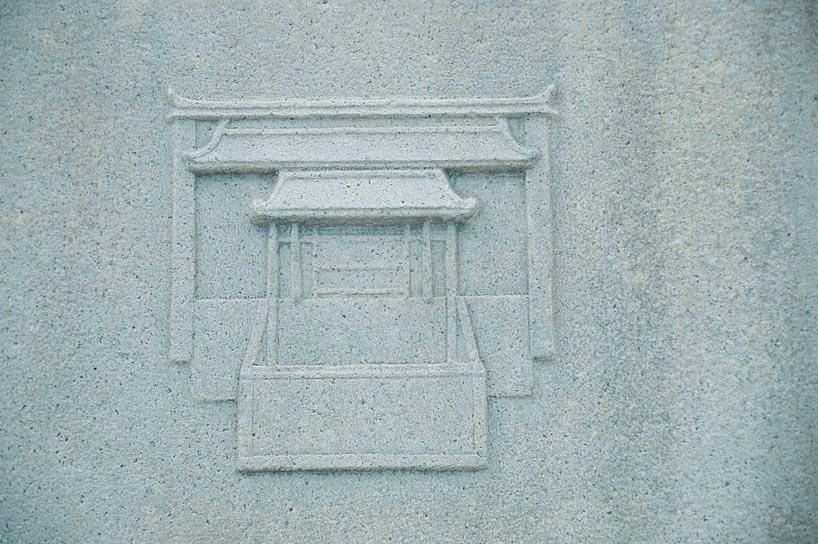

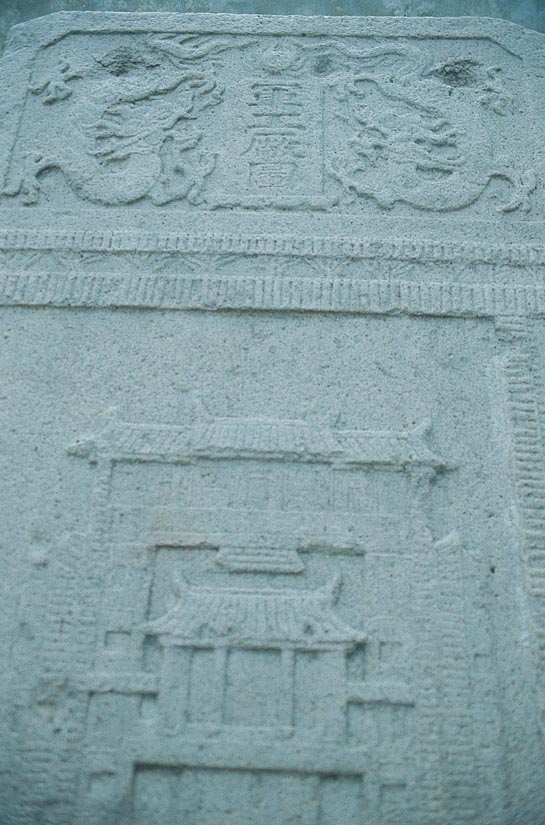

赤嵌樓位於今日臺南市中區民族路二一二號。赤嵌樓原為荷蘭人所建,因為早期的漢人稱荷蘭人為紅毛,故也把這座城樓稱為紅毛樓。荷蘭人於永曆七年(1653年)建造普羅民西亞城,至永曆九年(1655年)大致完成,這便是初期的赤嵌樓。赤嵌樓背山面海,與數里外的熱蘭遮城遙相對望,互為犄角,控制臺江內海。城周四十五丈三尺,樓高三丈六尺,不做雉堞,但南北兩角隅各突出瞭望亭一座。城的右側設穴窖,左後及前門外有井,海潮直湧城樓下。由於市街繁盛,荷蘭人遂以它做為商業及政務的中心。永曆十五年(1661年),延平郡王鄭成功自鹿耳門登陸,收復赤嵌樓,改為承天府,並暫住城樓內。直到荷蘭人乞降,才和子孫移居熱蘭遮城,改稱安平鎮。清領之後在康熙六十年(1721年)朱一貴之亂,城樓遭到破壞,門額鐵字也被取下來鑄造武器。直到乾隆十五年(1750年)知縣魯鼎梅將縣署移建於赤嵌樓右側,才加以修護管理,定時開放供人參觀,而有邑治八景之一「赤嵌夕照」的美名。同治初年,供奉觀世音的信徒,首先在城樓建造大士殿。中法戰爭時,劉銘傳為防杜法軍侵臺口實,乃命臺灣知縣沈受謙拆毀荷蘭時期的城基,大士殿因而受到波及。光緒十二年(1886年)將赤嵌樓樓基填平,在高臺上建設文昌閣及五子祠及海神廟。中法戰爭結束,人們又要求恢復大士殿;因此,舊基填平的赤嵌樓,竟成了廟、院、閣、祠、殿等各種不同建築雜陳的展示場。日據時期,赤嵌樓充當陸軍衛戍病院,明治四十四年(1911年)五子祠因颱風侵襲而損毀。大正七年(1918年)日人整修赤嵌樓,並將它做為臺灣總督府日語學校臺南分校。昭和十年(1935年)赤嵌樓被日人指定為重要的古蹟。昭和十七年(1942年)日人再度整修赤嵌樓,並配合傾圮部份進行城基挖掘,在文昌閣的臺基下發現荷蘭時期赤嵌樓的正門入口,但為顧及安全,僅止於表面發掘。這次的整修,拆除了大士殿及大部份的蓬壺書院,只留下門廳;損毀的五子祠也不再重建。於是最後僅存歇山重檐屋頂的海神廟和文昌閣。臺灣光復以後,赤嵌樓做為臺南市立歷史館使用。民國五十四年(1965年)赤嵌樓做了一次大規模的整修,移除了不少朽木,卻換上了許多鋼筋水泥的柱樑。赤嵌樓建築在歷時性的變遷過程中歷經多次的變動,由最初荷蘭人所興築的城樓,至光緒十二年,臺灣知縣沈受謙建蓬壺書院、五子祠、文昌閣以及海神廟等建築於原荷蘭所建赤嵌樓基址,以中國傳統樓閣式建築取代荷式建築,並於光緒十三年於文昌閣前空地建大士殿,形成赤嵌樓建築最輝煌的時期。日據後因地震及颱風的侵襲,蓬壺書院及五子祠倒塌,大士殿遭日人拆除,此時赤嵌樓建築僅存海神廟、文昌閣以及蓬壺書院門廳,為目前赤嵌樓的主要建築構成。海神廟臺基邊的九座贔屭碑則為民國49年臺南市政府將福康安平定林爽文之亂的贔屭碑遷移而來。海神廟及文昌閣均為二層式樓閣建築,底層由中間四點金柱向外發散,經附壁柱、檐柱,形成類似五開間的格局形態,上層格局則為三開間,十六柱式,呈完整的格狀構架系統,歷經多次整修後,兩者在空格局上稍有差異。海神廟上層原為縱深、橫寬三間架,透空之亭式空間,日人將其整修為東、南、北三面檐裹安裝,西面金裹安裝之「三檐一金」格局;文昌閣則改為西、南、北三面金裹安裝,東面檐裹安裝之「三金一檐」格局。現況之海神廟及文昌閣建築已遭改建為仿木作的混凝土構造。赤嵌樓建築群的發展歷程反映臺灣在外國殖民史下的發展脈絡,而個體建築的演變,也說明了建築空間為滿足不同使用功能所被施予的修建或賦予新的意義。(資料來源:內政部台閩地區古蹟資訊網) 位於臺南市赤嵌街與民族路交叉口上的赤嵌樓,原為荷蘭人所建。早期的漢人稱荷蘭人為紅毛,所以也把這座城樓叫做紅毛樓。十七世紀的初葉,荷蘭人兩度入侵澎湖,都被明廷打退。明天啟四年甲子(西元一六二四年)轉佔臺灣,由安平登陸,在一鯤身地方建造奧倫尼亞城;三年後,改名為熱蘭遮城。由於商務繁多,原址不敷使用,加上水源缺乏,乃遷往赤嵌一帶,重建市街。明永曆八年壬辰(西元一六五二年)郭懷一抗荷事件,引起荷蘭人的警惕,便於次年在赤嵌建造普羅民西亞城,至永曆九年乙未(西元一六五五年)大致完成,這便是初期的赤嵌樓。當時的城樓,背山面海,與數里外的熱蘭遮城遙相對望,互為犄角,控制臺江內海。由於市街繁盛,荷蘭人便以它做為商業及政務的中心。永曆十五年辛丑(西元一六六一年),延平郡王鄭成功收復赤嵌樓,改赤嵌為東都明京,並暫住在城樓內。直到荷蘭人乞降,才和子孫移居熱蘭遮城。鄭成功去世後,赤嵌樓成為火藥、軍械的貯存所。清康熙六十年辛丑(西元一七二一年)朱一貴之亂,城樓遭到嚴重破壞,連門額鐵字也被取下來鑄造武器。接著幾次地震的肆虐,城樓坍塌,景色更是淒涼。直到乾隆十五年庚午(西元一七五0年)知縣盧鼎梅將縣署移建於赤嵌樓右側,才加以修護管理,定時開放供人參觀,而百昌治八景之一「赤嵌夕照」的美名。同治初年,供奉觀音佛祖的信徒們,在城樓上建造大士殿。中法戰爭時期,劉銘傳命臺灣知縣沈受謙拆毀荷蘭時期的城墓,人士殿因而受到波及。光緒十二年丙戌(西元一八八六年)沈知縣為了振興文教,在赤嵌樓北側蓬壺書院,同時,將赤嵌樓樓基填平,在高臺上建造文昌閣、五子祠及海神廟。次年丁亥,中法戰爭結束,人民又要求恢復大士殿;於是,舊基填平的赤嵌樓,竟成了廟、院、閣、祠、殿等各種不同建築雜陳的展示場。日據時期,赤嵌樓充當陸軍衛戍病院,蓬壺書院因地震多半倒塌,五子祠也因颱風的侵襲而損毀。民國七年戊午(西元一九一八年)日人整修赤嵌樓,並做為臺灣總督府日語學校臺南分校(臺南師專前身)。民國二十四年乙亥(西元一九三五年)赤嵌樓被指定為重要古蹟。臺灣光復後,赤嵌樓曾做為臺南市立歷史館使用。民國四十九年庚子福康安平定林爽文的九座贔屭碑,移至海神廟臺基南邊排列展示。民國五十四年乙巳赤嵌樓做了一次大規模的整修,移除了不少朽木,卸換上許多鋼筋水泥的柱樑。總之,赤嵌樓就像一部活生生的建築演變史。從荷蘭式的城堡,迭經歷代的改變,一躍而為中國建築的輪廓。從諸廟雜陳到雙棲並立;從填平城基,到碑林佇立,真是歷盡滄桑,變化萬千!從創建至今,赤崁樓歷經三百多年之變化,樓房之增修次數頗多,然其於台南市所辦扮演之角色,卻一直是十分重要。現存之赤崁樓,南面的庭園、北面之閣樓及西面蓬壺書院所組成,庭園草木扶疏,立有國姓爺受降之雕像,靠閣樓之牆基土,則立有九塊石龜之御碑,其是移自於大南門城邊,為清乾隆五十三年〔一七八八〕年讚賞平定林爽文之役之記功碑,碑以花崗石所雕,碑首雕雙龍,碑文滿漢各四邊,二者合壁一篇,所有碑是立於狀似石龜之贔屭上,其為九龍生子之一,生好負重,然由於其貌與龜無異,一般人均稱之為〔龜碑〕。現有兩棟閩南式閣樓,是立於原普羅民遮城改建之基座上,原有城堡相當的小,上有主要建築一座,南北則各有望樓,目前荷蘭時期之城堡只遺留西面之門及東北角隻殘蹟二處,從其中,可以清楚的看到磚材之疊砌,這些專才來自於印尼爪哇島,並以糯米汁、糖漿、砂與牡蠣殼之混合物為灰漿。閣樓之中,海神廟位於南面,文昌閣位於北面,二者屋頂均是重簷歇山的表現,重簷之間實即為二樓部分,繞以綠釉花瓶欄杆。海神廟目前懸以〔赤崁樓〕門匾,內部當作赤崁樓之展示館,東面之花瓶形門洞,相當別緻。文昌閣目前仍懸有沈受謙所題文昌閣匾,一樓亦做為展示之用,二樓則祀魁星,右手握硃筆,左手拿墨斗,一足踏鱉首,一腳踢星斗,以象徵獨占鰲頭之意。二棟建築皆位於台基之上,台基中間均有龍形御路設置,牆面則開書卷形之窗戶。二樓閣中間現有一古井,傳說中可通往熱蘭遮城,是真是假,留待遊人自行想像。整座高起之基座周圍,砌以磚造欄杆,南面之欄杆還立有可愛之小石獅。南面基牆則砌以歷代石碑甚多,西面庭園中亦佈滿石馬、石陀與技勇石等歷史文物。蓬壺書院之門廳是該書院留存較具原貌之清代建築,面向西面,裝修簡樸,可順便一覽。(資料來源:台南市文化局)

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 創作日期創作日期:明永曆六年竣工(西元1652年)

- 作品語文中文

- 全集/系列名世華網臺灣建築大觀園

- 相關地點台南市中區

- 地點名稱台南市中區/紅毛/國姓/爽文/雙龍/雙龍/大南/大觀/大觀/石碑/有國/赤崁/赤崁樓/鹿耳門

- 緯度22.987256/24.9116/24.04/24.3448/23.7837/24.7471/22.7628/23.9826/23.8525/23.797/24.3986/22.7376/22.9971085/23.081216

- 經度120.206568/120.981/120.856/120.876/120.947/121.0/121.05/120.685/120.865/120.789/120.685/120.248/120.2022153/120.133018

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。