跳到主要內容區塊

:::

億載金城

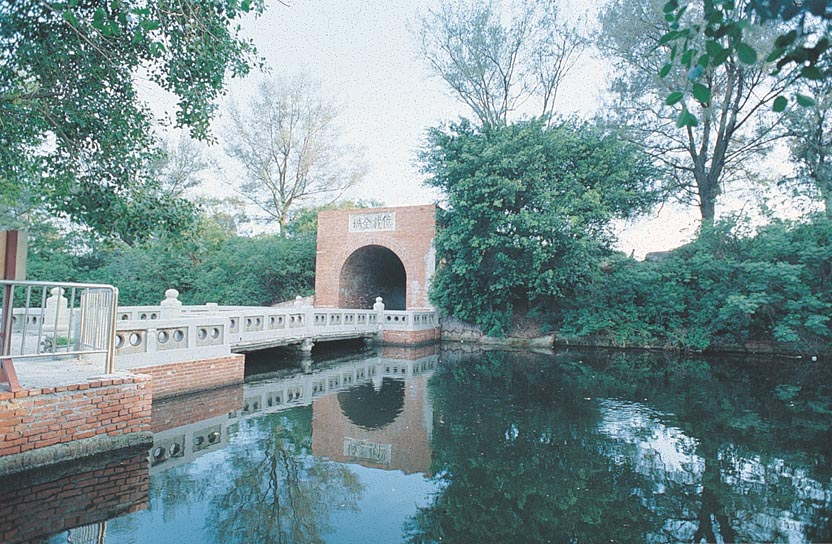

二鯤身砲臺位於臺南市西側,安平區西南海邊的金城里一帶。二鯤身砲臺俗稱「億載金城」,因為入口城門門額上有沈葆楨的落款「億載金城」四字而得名。史籍和公牘上多用「安平大砲臺」、「安平砲臺」或「二鯤身砲臺」等名稱,以與清道光二十年(1840年)臺灣道姚瑩所建的「安平舊砲臺」或「安平小砲臺」區別。二鯤身砲臺於清同治十三年(1874年)九月開工,至光緒二年(1876年)八月竣工,歷時共計一年十一個月才建造完成。同治十三年(1874年)由於牡丹社事件的發生,清政府為了阻止日本進犯臺灣,派福建船政大臣沈葆楨為欽差辦理臺灣等處海防兼理各國事務大臣,積極治理臺灣。沈保楨到臺灣以後,勘知安平地勢險峻,奏請建造仿西洋式砲臺一座,以做為防守海口阻遏日軍之用。二鯤身砲臺的建築,是仿造西洋幾何形營壘的作法,建造而成的方形稜堡式砲臺,四角凸出,中央凹入。凸出的稜堡安置大砲,做為遠攻之用;凹入的牆面,列洋槍隊,以防止近撲。後來因應實際的需要而改為面海一方設阿姆斯壯前膛大砲五尊,其餘各面安置二十磅及四十磅小砲各四尊;並有兵二百七十二名,配以洋槍隊駐守。 砲臺建造的方式,底下用磚石砌基腳,上壘土垣,內側築三合土城壁,周圍設馬路一圈,供橫向聯繫。砲臺下方,四周圍建有糧房、兵房、伙食房及彈藥庫等設施。中央留出空地,原為吸收敵人砲彈衝擊的水池,後來填平做為兵士演練的操演場。砲臺外圍掘濠溝一道,以防敵人攀登土垣。正門入口是紅磚砌造的矩形城門,中央用圓拱形的隧道式門洞通達砲臺內部。門外以木橋跨越護城濠,木橋靠城門的一段,用懸吊式橋板,平時供補給通行使用,遇有狀況,祇要將橋板昇起,便能遲滯敵人。可惜木橋結構,年久失修,日據時期毀壞後,改為鋼筋混凝土橋,沿用迄今。二鯤身砲臺是臺灣史上第一座西洋式砲臺,也是唯一具有完整幾何形體的稜堡式砲臺。二鯤身砲臺俗稱「億載金城」。二鯤身砲臺屬於營壘的一種,亦即是一座方形的西洋式稜堡圍廓砲臺。而且這是一座由法國人設計督工,採用英國防姆斯脫郎砲,美國林明敦槍及中國洋槍隊的國際化砲臺。加以砲臺區位臨海,偏離郡城,所以它也是一座獨立式的海口砲臺。其平面的形式是「臺為方式,其制四面共寬一百八十丈,四角為凸形,中為凹形,凸者列大砲,以利遠攻,凹者列洋槍以防近撲。」二鯤身砲臺在東側凹入的護牆上砌築了一座隧道式的方形城門,做為砲臺的主要入口,城門由紅磚採法來米式砌法。一丁一順錯砌而成,頂拱上方有白灰底橫額一方,題「億載金城」四字,上款「光緒元年」,下款題「沈葆楨」,城背面拱頂亦有相似作法,中題「萬流砥柱」四大字。城門頂部磚砌平整雉堞。原架於護城濠上連接城門洞的木橋,今已不存,改為R.C.橋。砲臺是以磚築成基,上疊土垣而成,城基用磚平砌,用一公尺厚的磚墩做為土垣的外框,每隔十八公尺做仿扶壁座墩。目前留存的砲座共有大砲用五座,小砲用九座,均係由疊高的三合土基座所構成,大致上呈圓弧形。二鯤身砲臺的馬路下方(按西式作法,即牆垣內,砲座高度以下)有供士兵換班休息的避砲室,也有儲藏彈藥和米糧的倉庫等設計,今都僅留遺址,尚待探掘。(資料來源:內政部台閩地區古蹟資訊網) 二鯤身砲臺,舊稱安平大砲臺,是對應於不遠的安平小砲臺而得;又因入口城門上方有沈葆楨題額:「億載金城」,故俗稱億載金城。清同治十三年甲戌(西元一八七四年)九月開工,至清光緒二年丙子(西元八七六年)八月竣工,歷時只計一年又十一個月可建造完成的二鯤身砲臺,肇因於牡丹社事件的發生。 約當同治十年辛未(西元一八七一年)高琉球籍漁民六十九人,因風漂流到臺灣南部瑯橋一帶(今桓春附近),其中三人溺斃,五十四人被牡丹社先住民殺害,悻免於難的十二人,經人由鳳山縣送到府城,再轉往福州經督撫從優撫恤後,遣回琉球。居心不軌的日本,妄稱琉球為它的保護國,於同治十三年甲戌三月廿二日發兵,以剿番為由進犯臺灣。當時清廷政府一面向日本提出嚴辭抗議,一面派福建船政大臣沈葆楨為欽差辦理臺灣等處海防兼理各國事務大臣,續極治理臺。沈葆楨到臺灣以後,勘定安平地勢險峻,奏請建造仿西洋式砲臺一座,並延請洋匠法國人帛爾陀設計,以防守海口阻遏日軍。二鯤身砲臺的建築,是仿造西洋幾何形營壘的作法,所建造而成的方形稜堡式砲臺,角凸出,中央凹入。凸出的稜堡安放大廠,做為遠玫之用;凹人的牆面,列洋槍隊,以防止近撲。後來因應實際的需要,改為向海一面設阿姆斯脫郎前膛大砲五尊,其餘各面安二十磅及四十磅,」小砲各四尊。由廠兵二百七十二名配以洋槍隊駐守。砲臺建造的方式,是下用磚石砌基腳,上壘土垣,內側築三台土城壁,周圍設馬路一圈,供橫向聯繫。砲臺下方,四周圍建言糧房、房、伙食房及彈藥庫等設施。中央留出空地,做為兵士的操演場。砲臺外圍掘有壕溝一道,以防敵人攀登土垣。正門入口是紅磚砌造的矩形城門,中央用圓拱形的隧道式城門洞連通砲臺內。門外以木橋跨越護城壕,不橋靠城門的一段,用懸吊式橋板,平時供補給通行使用,遇有狀況,只要將橋板昇起,便能遲滯敵人。可惜木橋結構,年久失修,日據時期毀壞,改為鋼筋混凝土橋,沿用至今。雖然二鯤身廠臺尚未建成時牡丹社事件便因清廷與日本政府議和而結案,但在光緒十年甲申(西元一八八四年)中法戰役中,法艦尋安平,砲臺發砲轟擊,法艦因而不敢貿然進犯。光緒二十一年乙未(西元一八九五年)臺灣割日前夕,劉永福據守安平海口,二鯤身砲臺曾發二砲,擊中來侵的日艦,發揮了海岸防禦砲臺應有的功能。(資料來源:台南市文化局)

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 替代主題二鯤身砲台

- 創作日期創作日期:清同治十年(西元1871年)之後

- 作品語文中文

- 全集/系列名世華網臺灣建築大觀園

- 相關地點台南市安平區

- 地點名稱台南市安平區/億載金城/鳳山/三合/大觀/大觀/安平小砲臺/牡丹社

- 緯度22.9934043/22.9877/22.6251/23.698/23.9826/23.8525/22.999489/22.1766667

- 經度120.1647036/120.159/120.357/120.41/120.685/120.865/120.158533/120.8166667

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。