跳到主要內容區塊

:::

澎湖西嶼西臺

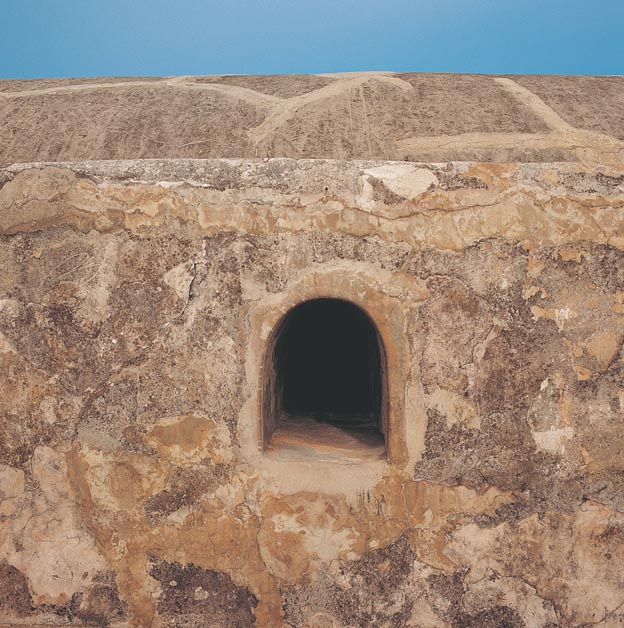

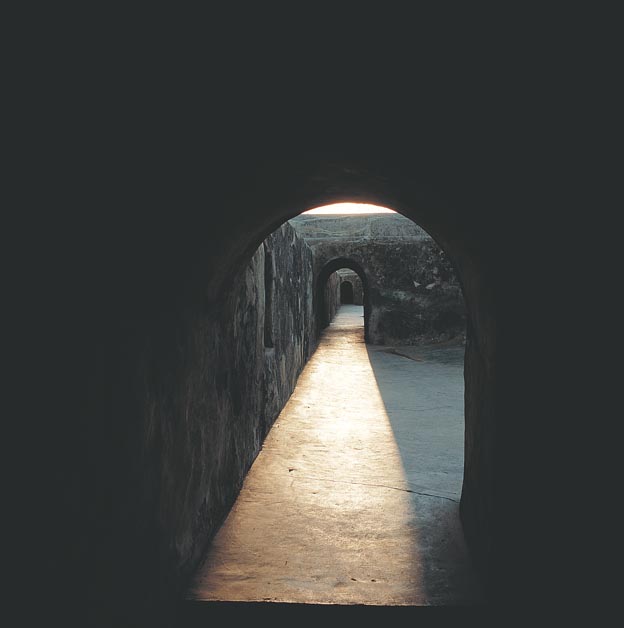

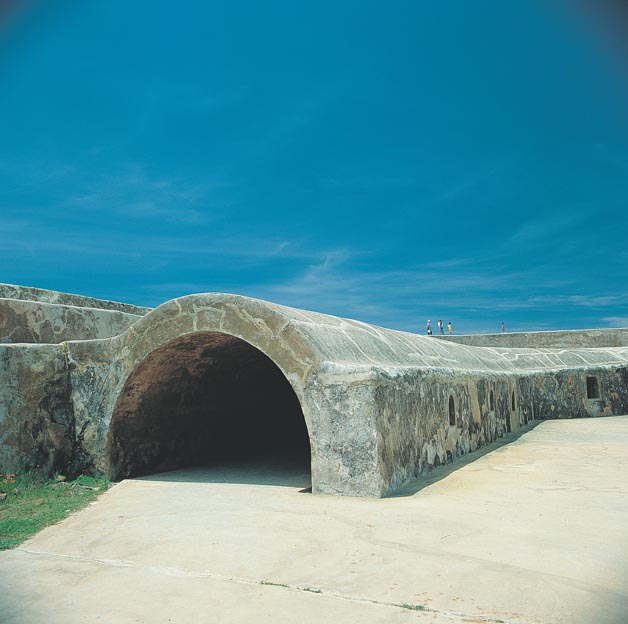

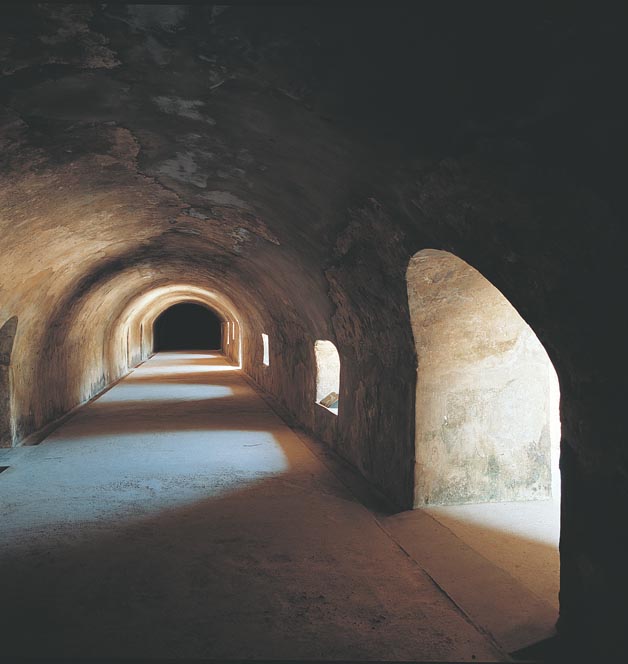

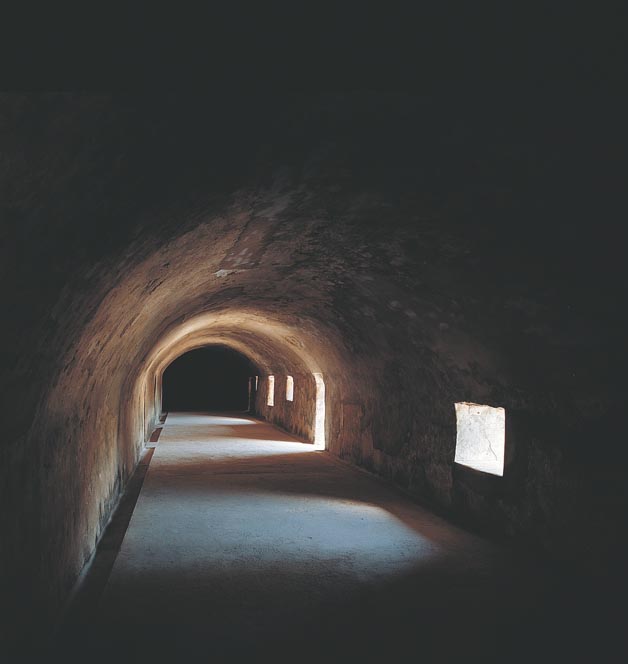

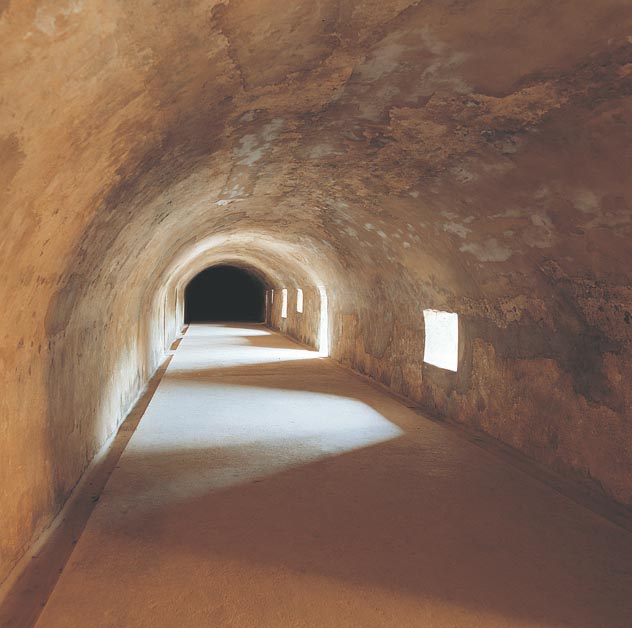

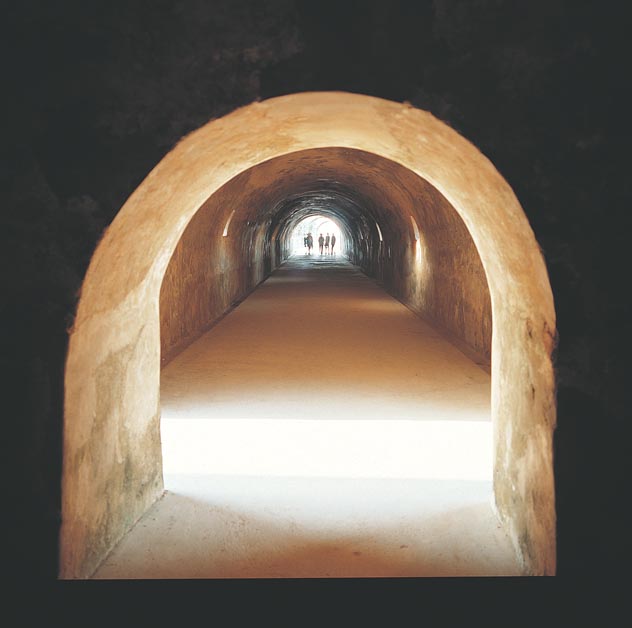

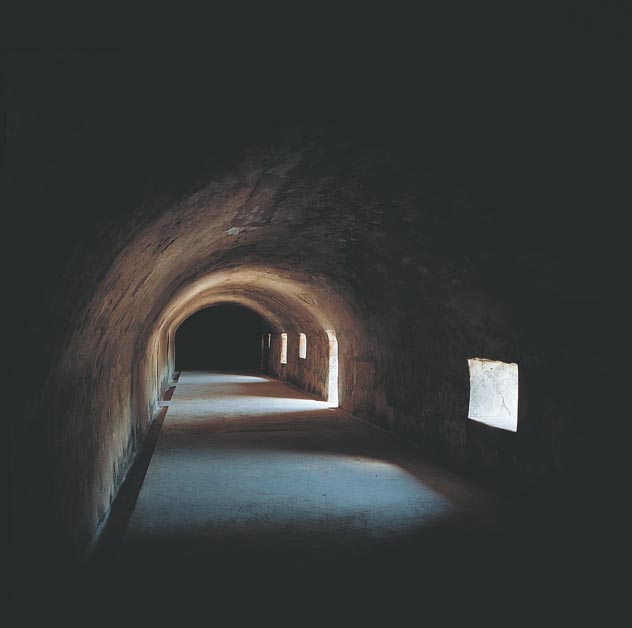

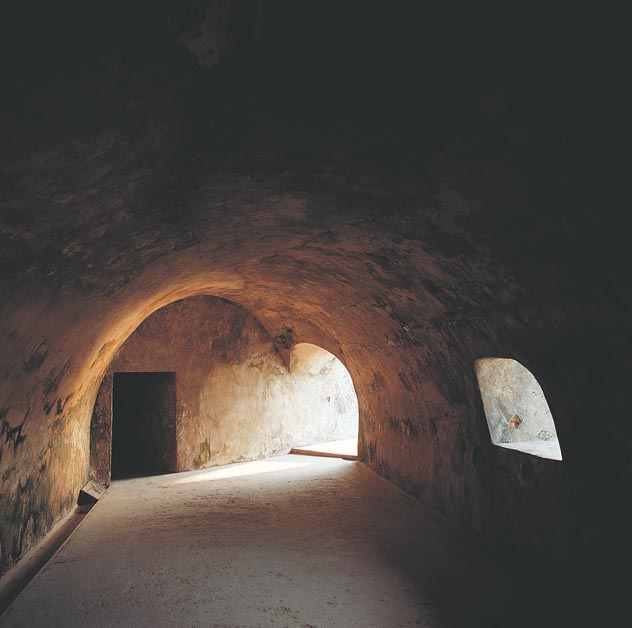

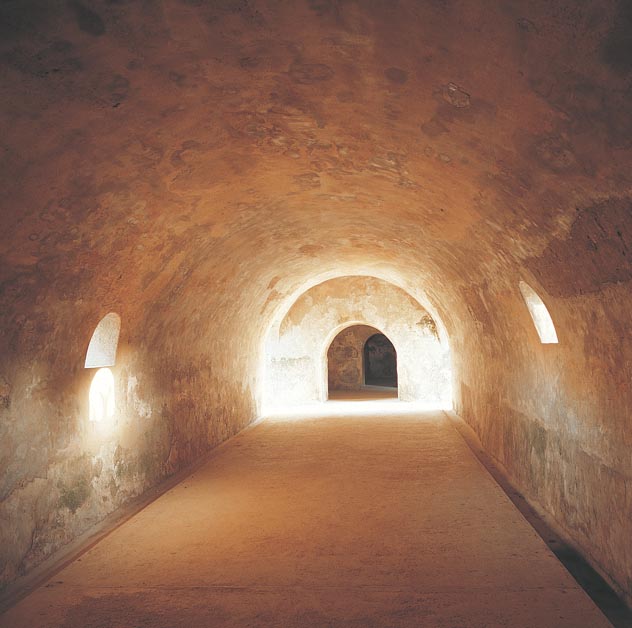

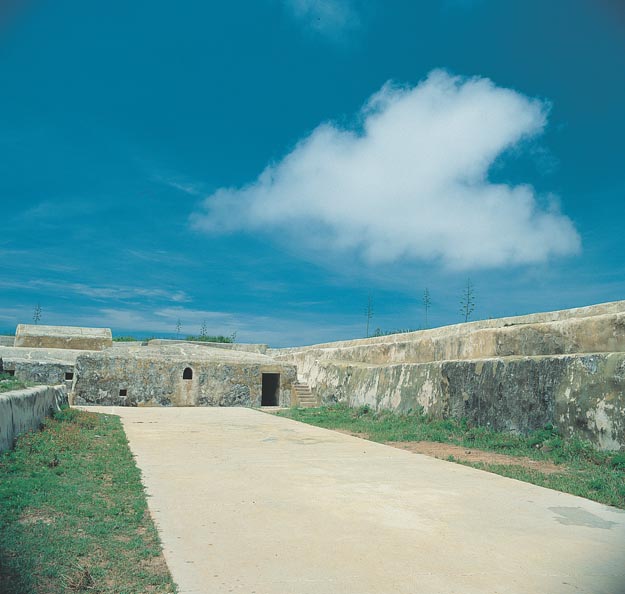

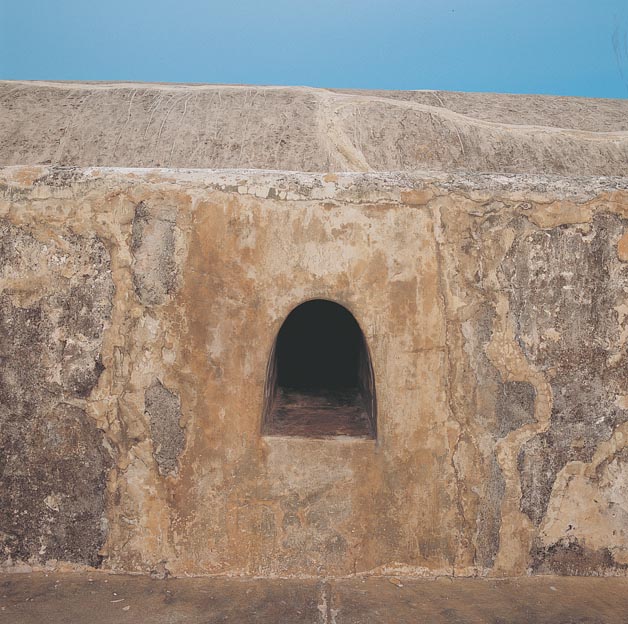

西嶼西臺古堡位於澎湖縣西嶼鄉外垵村。為中法戰爭後,鑑於海防之需要,於清光緒十二年(1886年)澎湖總兵吳宏洛所興建之四座海防砲臺之一。澎湖位處中國大陸與臺灣間的航海交通要道,是當初大陸移民渡海來臺的中繼站。就軍事地位而言,澎湖為臺灣防務的前哨,關乎大陸東南海防之安全,長久以來一直被視為是海防重地。在中法戰爭之前,清光緒九年(1883年)澎湖通判李嘉棠奉李鴻章之命,曾於西嶼內外塹建造海岸防禦砲臺。但是砲臺建成之後,尚未購買安裝新式大砲,也未安砲配兵。故中法戰爭期間,法軍向砲臺發砲轟擊時,未見還擊。法軍即輕易攻佔西嶼、媽宮。中法和議之後,劉銘傳深感澎湖一島,不僅左右閩臺,也是南北洋的緊要關鍵,必須扼紮勁旅固守,以濟緩急。於光緒十一年(1885年)派曾守吳淞海口砲臺的提督吳宏洛前往勘察,並於光緒十二年(1886年)動工興建扼守澎湖的四座砲臺,西嶼西臺即是其中的一座砲臺。至光緒十五年(1889年)竣工裝砲上臺。整座砲臺計配備英國製阿姆斯脫郎後膛大砲六吋及十二吋各一尊、十吋兩尊,共四尊。另外西嶼砲臺裝置大砲後,繼續興築營壘,供訓練水師砲兵之用,「西臺古堡」即是整個營區之合稱。中日戰爭期間,日軍進攻澎湖,西嶼西臺曾發揮部份威力,造成日軍不少傷亡。當媽宮城陷時,西嶼砲臺仍繼續轟擊日軍。戰爭中,砲臺彈藥庫為日軍所擊毀,守將劉中樑陣亡。日軍攻佔砲臺時,守軍陳連陞見大勢已去,不忍大砲為日軍佔用,乃拆除各砲緊要零件,加以破壞。光復後,西臺由國軍接管,除原有防務設施之外,另增建營舍數間,民國六十一年(1972年)軍方將之歸還縣政府,開放供觀光之用。西嶼西臺古堡佔地8.15公頃,四周高築牆垣,牆內則疊石成壇,壇上設置大砲,配砲四尊;壇下建隧道式之營舍,寬13尺(約3.9公尺)高11尺(約3.3公尺),成山字形配置;控西嶼、桶盤嶼、虎井嶼之內海入口,扼澎湖出海口之西岸,並與金龍頭砲臺形成火網。西臺古堡是一座略為方形的砲臺,四周土垣圍繞,面海一側築有砲墩四處,計圓形及半圓形各兩座。砲座前設子墻,牆內鑿成排盾形口以儲存砲彈。砲墩與砲墩之間,臺面以下為彈藥庫,其後為平面山字形圓拱磚石構造營堡。中央入口有弧拱形城門洞兩道,城門上橫額題:「西嶼西臺」。從入口的方向看,西嶼西臺是突出地面的營堡,但從海口方向觀察,它卻是隱藏於土垣下的凹入式砲臺;而所有的兵房均用厚實的承重牆砌成堅固的圓拱形屋頂,以防止砲彈墜落時所造成的傷亡。西臺古堡為洋人鮑恩氏仿西洋建造,其筒狀結構之構造方式極為熟練,無論正交叉拱、斜交叉拱或是拱門、窗之作法均甚為純熟。整體而言,在構造技術上是其最大的特色所在。(資料來源:內政部台閩地區古蹟資訊網)

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 創作日期創作日期:清光緒十二年(西元1886年)

- 作品語文中文

- 全集/系列名世華網臺灣建築大觀園

- 相關地點澎湖縣西嶼鄉

- 地點名稱澎湖縣西嶼鄉/湖西/大觀/大觀/西嶼西臺

- 緯度23.6054584/24.7475/23.9826/23.8525/23.5641667

- 經度119.5136711/121.69/120.685/120.865/119.4897222

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。