跳到主要內容區塊

:::

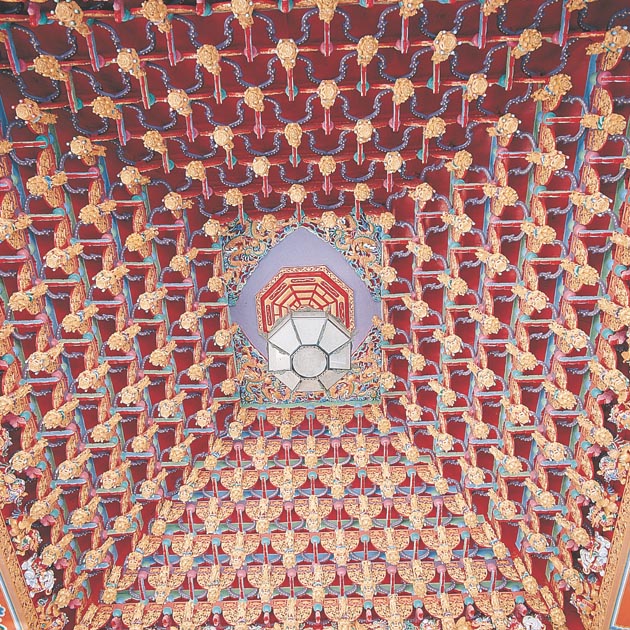

學甲慈濟宮

相傳保生大帝於未景佑三年(西元一0三六年)五月初二凌晨,在攀登文圃山懸崖採藥時,不慎跌落深淵而謝世,是年大帝五十有八。當地居民為感念大帝一生慈悲濟世,不求它利祿的崇高德行,在大帝故居近處修建「龍湫庵」,並恭雕神像膜拜,此即大帝羽化後第一座神廟,翌年擴建為廟宇。宋紹興二十年(西元一一五0年),宋高宗又敕建廟宇為宮殿式宮觀。乾道二年十月賜廟額為「慈濟」。大帝渡台後神威靈顯,名聞遐爾,香火益盛,惜草寮年夕漸至腐敗,實不足以壯觀瞻,信眾有鑑於此,在康熙四十年(西元一七0一年)集資重建華南宮殿式廟宇,即今日之慈濟宮。慈濟宮構造仍保存著嘉慶(三川、正殿)及咸豐(後殿)年間規模,而最具特色的作品是咸豐年間葉王的交趾燒及何金龍的剪黏。慈濟宮前埕寬闊並樹立一對十五公尺高的木製旗竿。三川屋脊為三脊形式,石鼓及石枕咸豐時的作品,前牌樓看架木雕相當精細,棟架採三柱式,架內為三通三抱斗,架內通下置員光,人景緻雕鑿精細。過水廊屋脊不作起翹,鵝頭作火型,屋架為捲棚式,通樑為卵圓形,置兩瓜筒,上疊二斗,前挑出屐為明間作燕尾,次間作火型鵝頭,屋架為捲棚式,通樑下置兩個捲草抱斗,上置三斗,雕飾較簡。正殿屋身較高,屋面龐大,屋脊為一條龍作燕尾,前步口用二通二獅座,架內為典型三通五瓜。後拜亭為四垂式屋頂,作火型鵝頭,簷口高而屋面小,屋架採八柱捲棚式。後殿屋頂形式與正殿相同,前步通上置瓜筒疊二斗,架內為三通五瓜。護龍除前段改建為鐘鼓樓,其餘仍維持原貌。(資料來源:台南縣政府網站) 學甲鎮位於臺南縣西南角,其地原為西拉雅平埔族散居之地,「學甲」即為其社名譯音,今其地猶有後社、中社、下社仔等地名,可為例證。溯自明鄭開臺,爾後大陸移民日增,據此開荒墾殖,進而以學甲為中心,向外圍擴散,形成所謂「學甲十三庄」。先是明鄭時有李勝其人,由大陸白礁慈濟宮恭奉保生大帝開基二大帝渡臺,在下社角定居。當時僅建草庵奉祀,成全臺開基祖廟。後神明威靈顯著,因而遐邇傳聞,香火日盛,乃在縣治西門外,康熙40年(1701)耆老募建廟宇。適有趙姓居民,因重建新居之日,發生大火,遂恭請帝駕鎮守,後果安然無恙,遂獻地建廟,時乾隆八年(1743)。歲月既久,該廟規模僻窄,漸次傾頹,嘉慶11年(1806)由庄民董事謝金玉,莊盛、林鳴鶴等倡導重修。咸豐10年(1860),廟貌又呈老舊,丹青剝落,乃在鄉紳竭力募捐,大興土木,並禮聘交趾陶匠師葉王作壁堵、屋頂裝飾,創作數百件,留存至今,已成國寶,整個工程歷經兩年竣工,同治元年(1862),神宮落成,時士宦鄉紳題名拜匾,撰聯留柱者,不乏其人,成一勝事。日據後,分別在明治35年(1902)、大正12年(1923)有過修繕,至昭和4年(1929),諸信士又見廟貌傾圮,再醵金重修,歷時兩載,方告大功。此次壁堵裝飾,廟方聘請當時最負盛名剪黏匠師何金龍師兄弟主持,一時佳作並陳,使慈濟宮擁有兩位大師之作品。迨及光復,原帝尊聖座流落嘉義北社尾某信徒家中,遂惠商迎歸鎮座,從此香火益盛。爰於民國48年(1959)重修,並增設前後殿神龕,修復缺損的交趾陶與剪黏。民國66年(1977),廟方又增建鐘鼓樓、金爐、保生賓館。67年,臺南縣政府立「鄭王軍民登陸暨上白礁謁祖紀念碑」於鄭軍登陸地頭前寮溪畔。70年溪畔興建白礁亭。翌年(1982)於廟埕東側興建慈濟文化大樓。74年(1985)8月經內政部公告指定為第三級古蹟,增添殊榮。慈濟宮位於台南縣學甲鎮的街內,除了新舊並組的建築群,廟埕面積廣大呈縱向狹長形式,從三川殿前緣至濟生路深度近60公尺,是街市內寺廟少有的,廟埕中樹立一對約15公尺高的木製旗竿,廟身坐北朝南,慈濟宮其正身分為三川殿、正殿及後殿共三進,兩側作為護室,總寬度為27.9公尺,總進深為43.88公尺。慈濟宮的特色在於殿前築造拜亭,正殿前為三開間寬的拜殿形式,並以過水廊三川殿連接,其後殿是後來增建的,而慈濟宮因腹地較大,其後埕較寬敞,正身寬度約為10.39公尺,第一進三川殿深7.62公尺,做三柱式構架,壁面亦作附壁柱,明間寬度4.45公尺,次間為2.35公尺,其比值為1:1.9,頗為適中,拜殿亦三開間寬,深僅一間,地坪較過水廊高出10公分,拜殿次間設服務台與寄付處,明間則是正殿步口祭拜空間的延伸,正殿深四間,進深11.5公尺,深度略大於寬度。後拜庭為八柱式亭,寬6.45公尺,深4.6公尺,前緣與正殿後壁之間距離為3.75公尺,後殿寬度與正殿相同,進深為10.54公尺,採用五柱式構架,前挑簷下山牆位置設側門,步口深2.5公尺,牌樓面明間為開敞式,次間設屏門,殿內明間後點金柱及付點柱之間作龕桌,其後為神龕,深2.95公尺,次間壁面作供奉十八羅漢的堆塑山景。護室與正身之間的天井寬3.1公尺,天井由前至後為連通,沒有以牆壁隔斷,但設有四座過水廊,最前方為連接小門與護龍挑廊的過水廊,次為連接正殿側門者,其次為連接正殿側門者,最後為後門,因後側沒有巷道,目前後門皆已封閉。三川殿的立面除了屋脊以外,比例頗為勻稱,明次間比約2:1,簷高約4.2公尺,屋脊由於歷經修建不斷加高,脊堵高達1.5公尺,且燕尾起翹頗大,脊上及排頭佈滿細緻的剪粘,前過水廊因為寬度小,屋脊不作起翹,鵝頭作火型,因為屋身較淺,其鵝頭尺度顯然較大,拜殿簷口較山川高,明間作燕尾,次間作火型鵝頭,前坡規帶做起翹水草捲螺,後坡規帶較為隱密不作裝飾,正殿屋身較高,屋面龐大,屋脊為一條龍形式,脊身曲度和緩,比例優美。整體而言,慈濟宮的造型顯現出大廟的宏規,正身各殿在足夠的縱深內依序聳立,造型頗富變化,護室與正身以過水廊緊密連接而使整個建築群縱橫相連,井然有序。慈濟宮的木構架大致上維持清中葉的風格,其棟架樣式的地域風格並不明顯,在通樑上多置獅座而少用瓜筒,用材較為壯碩,步口及捲棚下的通樑皆用方形斷面。(資料來源:內政部台閩地區古蹟資訊網)

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 創作日期創作日期:明永曆十五年(西元1661年)興建,清康熙四十年(西元1701年)改建

- 作品語文中文

- 全集/系列名世華網臺灣建築大觀園

- 相關地點台南縣學甲鎮 學甲慈濟宮

- 地點名稱中社/大觀/大觀/台南縣政府/頭前/頭前/溪畔/溪畔/草寮/草寮/宮前/後壁/前寮/學甲慈濟宮/台南縣學甲鎮

- 緯度24.3316/23.8525/23.9826/23.3118/25.0418/25.0952/24.1765/23.9018/24.3524/23.7399/23.9725/23.3656/22.9614/23.2336949/23.2553798

- 經度120.73/120.865/120.685/120.315/121.465/121.265/121.584/120.537/120.871/120.218/120.683/120.361/121.239/120.1804967/120.1704766

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。