跳到主要內容區塊

:::

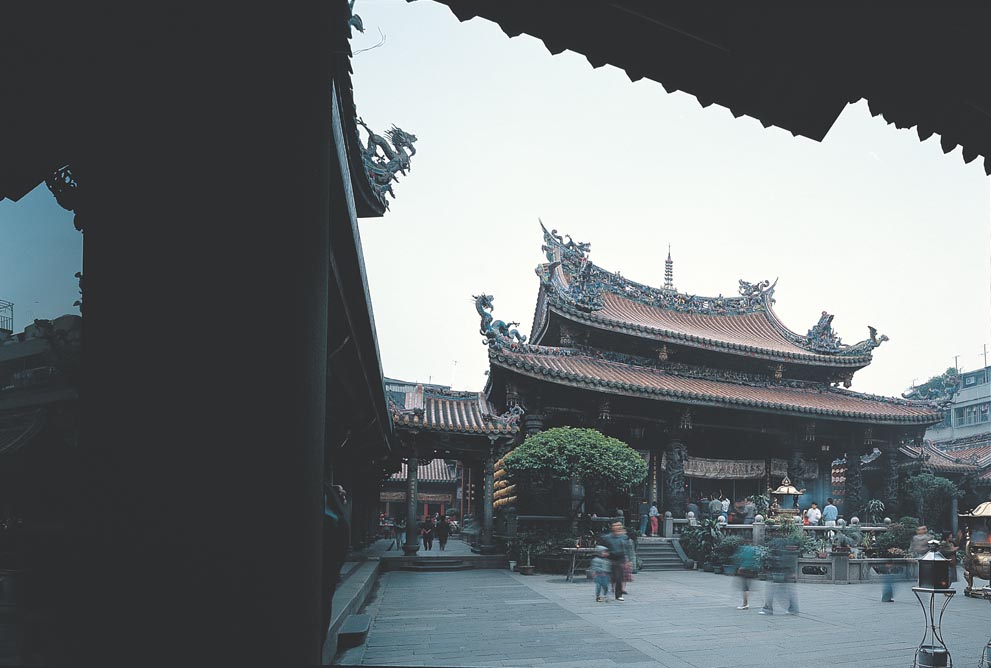

艋舺龍山寺

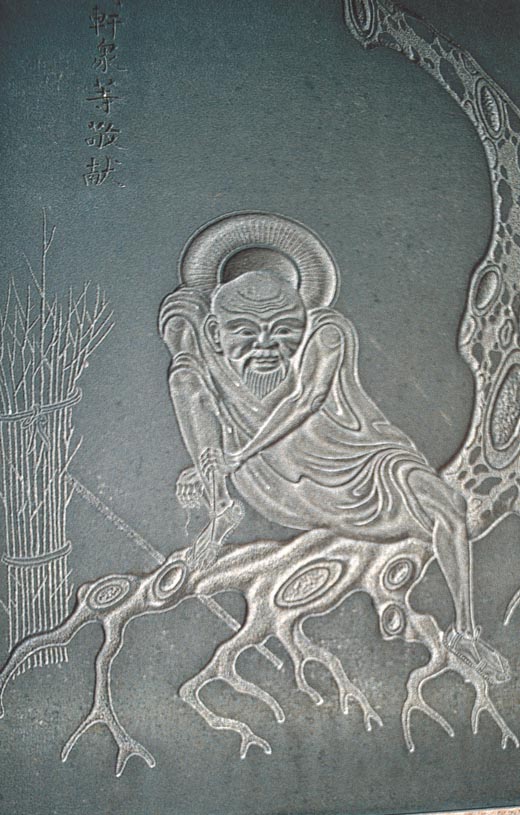

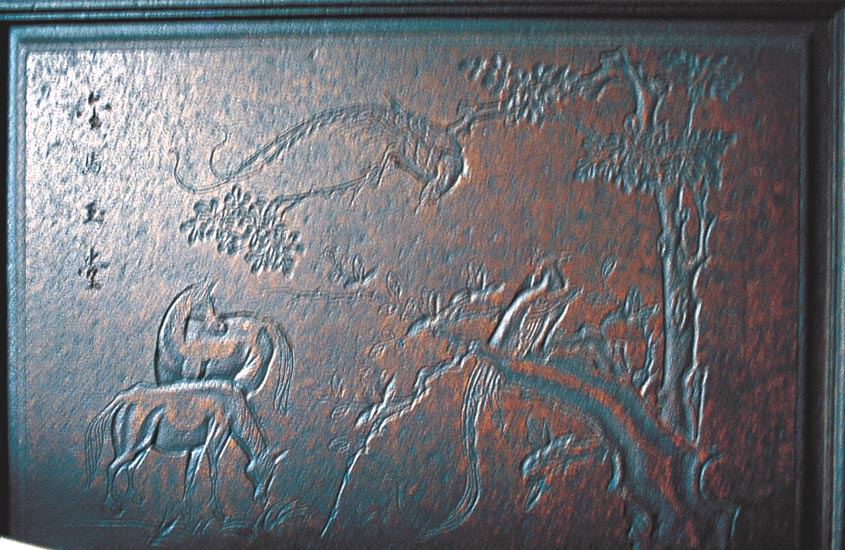

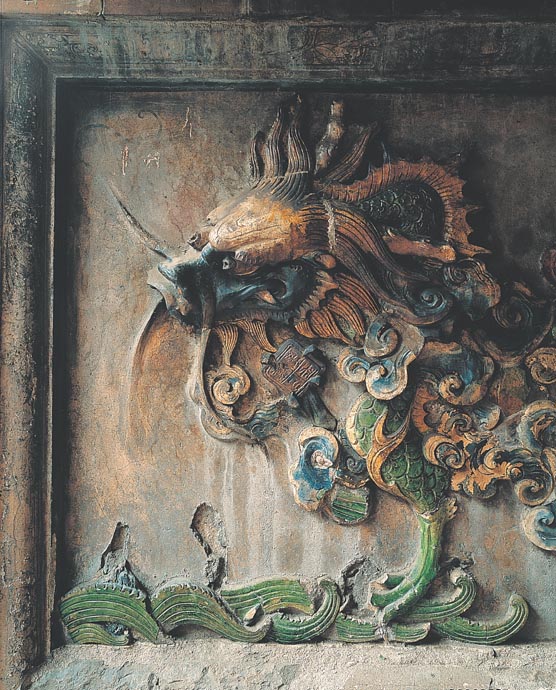

艋舺龍山寺,位置座落於臺北市萬華區廣州街211號,創建於清朝乾隆三年(1738年)。艋舺龍山寺為通俗佛教寺廟之一,主祀觀世音菩薩,附祀文殊菩薩、普賢菩薩、十八羅漢、韋馱天、伽藍神、文昌帝君、紫陽夫子、水仙尊王、城隍爺、福德正神、媽祖、註生娘娘、池頭夫人、關聖帝君、地藏王菩薩等諸多神像。清代漢人來臺,落足於艋舺者以來自福建泉州晉江、南安、惠安等三邑轄下的「三邑人」為多。乾隆三年,「三邑人」推舉紳商黃典謨為董事,募得捐款二萬餘元,於同年五月十八日開始興工,至乾隆五年(1740年)二月八日竣工。本寺自福建泉州府晉江縣安海鄉龍山寺,奉請觀世音菩薩來臺奉祀,因之取名為「龍山寺」。嘉慶十九年(1814年),臺灣北部發生大地震,龍山寺建築大半受到損毀。董事黃朝陽、楊士朝等發起募捐重建,於次年(1815年)完工。同治六年(1867年),受颱風侵襲,寺廟建築遭到破壞,由董事林春峰、黃進清等募款得一萬五千餘元,於同年十月八日再行修築。大正八年(1919年),由於龍山寺建築年久失修,重建之議再起。住持福智禪師首先捐出全部積蓄,眾人深受感動,遂於短期間內募得鉅款。同時聘請福建泉州惠安溪底師傅「益順師」的王益順為首席匠師。大正九年(1920年)一月十八日,龍山寺開始重建,至大正十三年(1924年)三月二十三日完工。民國三十四年(1945年),龍山寺正殿及右廂遭美機炸毀,但觀世音菩薩神像安然無恙。於是眾人集資重建臨時大殿,工事於同年七月十日開始,同年十二月三十日完成。民國四十四年(1955年),龍山寺大殿正式重建,由王益順義子王世南主持,至民國四十六年(1957年)完工。但是其他如迴廊、石欄等工程則遲至民國四十八年(1959年)時方始全部完成。民國五十六年(1967年),左右兩護室的彩繪重新畫過,由陳壽彝負責;前殿的油漆及彩繪工程則由郭佛賜主持。民國六十年(1971年),加建圍牆,牆內另闢水池。寺前臨街處,造起一座四柱三間的水泥大牌樓,由廖石成設計。民國七十一年(1982年)龍山寺後殿左畔的文昌殿遭火焚毀,乃聘陳次武匠師重修,並於年底動工。次年(1983年)四月五日完成上樑禮,至秋天始全部完工。民國七十八年(1989年)後殿媽祖殿屋頂漏水,故招匠小修,舖上新瓦。民國七十九年(1990年)建造地下室廁所。艋舺龍山寺主體建築的座向為座北朝南。經多次的修建,最著名的一次是著名匠師王益順參與大正九年﹙1920年﹚至大正十三年﹙1924年﹚的整修工程,主要將中殿改成重檐歇山,前殿改成三段式單檐歇山,在前殿兩側過水廊及護龍山牆改成獨立的三開間入口,中庭兩旁護龍改建成攢尖盔頂鐘鼓樓,在石欄杆及線腳的細部裝飾部份有日本及西方的裝飾。現今艋舺龍山寺平面由前殿、後殿及左、右護龍圍繞中殿,配置呈日字形,前殿共五開間,採斷檐升箭口的歇山式屋頂,左右翼殿緊臨,但屋頂獨立,中門前置青斗抱鼓石,雕飾精美,雲龍、夔龍造型各異,抱鼓石前有人物浮雕,左持旗球,右持戢磬,左右安銅鑄蟠龍檐柱一對,柱身除蟠龍盤附,並以人物圖像外檐裝修用花崗石與青斗石雕刻,刻工精細。正殿則採歇山重檐屋頂,四周為廊柱,正面檐柱六根雕成蟠龍柱,殿前月臺伸出,殿內為圓形藻井。後殿為三殿併立,中間主祀媽祖,左為文昌祠,右為武聖廟,後殿的山花極為有特色。左右兩邊廂房為攢尖盔頂鐘鼓樓,造型高聳突出,後段有交趾陶塑龍虎壁飾各一。艋舺龍山寺的特色是其在艋舺地域空間表徵出的信仰意義,同時有當時著名匠師王益順參與整修是極大的特色。 (資料來源:內政部台閩地區古蹟資訊網)龍山寺初創於清乾隆3年(1738),後經多次重修,現殿宇為1919年由泉州惠名匠王益順所修,規模宏大,彫琢精細,藝術價值頗高在形式上最大的特色是用了多種屋頂,前殿兩翼的屋頂帶軒,並出假山牆。鐘鼓樓採用喇嘛式的反曲屋,造型玲瓏華麗,都是台灣廟宇發展史所未見的。在構造上亦有創意,天花板下裝置「計心斗拱」。尤其是正殿內的螺旋式圓藻,亦屬全台首見,成為後來其他廟宇模仿的對象。石彫水準甚高,皆來自惠安峰石匠所彫,構圖嚴密,彫紋犀利,泉州白石及青斗石交相出現,牆面各石堵界線明,突出了主題。大殿在二次大戰後期遭炸毀,戰後於1955年重建。形制仍沿用藍圖,但斗拱的細部略有不同,使用陳應彬匠派擅長的「雌虎拱」。龍山寺是台廟宇建築後期的高峰,被認為是台灣最精緻的傳統式建築。(資料來源:臺北建築) 龍山寺位於萬華區廣州街二一一號,為第二級古蹟,始建於清乾隆三年〈西元一七三八年〉,供奉觀世音菩薩,是屬晉江、南安、惠安三邑籍居民,從晉江安海鄉龍山寺分靈來臺者,此寺為艋舺地區之信仰、自治與自衛中心,舉凡議事、訴訟、調解等均假神靈公斷。昔日三邑商人之公會「泉郊」,即以此為會所。龍山寺歷經嘉慶與同治年間幾次大修,今寺係大正九年〈西元一九二0年〉改建,由泉州名匠王益順設計建造,前殿八角藻井,鐘鼓樓轎式屋頂及正殿圓形藻井皆精美絕倫。改築時由地方賢達倡捐,住持福智和尚率先捐銀,他將畢生積蓄捐出,令人為之感動。今寺內尚可見其塑像。再如艋舺雕刻家黃土水亦有一尊釋迦立像保存在大殿之中,皆為龍山寺富有歷史價值之文物。二次大戰時正殿遭毀,光復後重建正殿,現石柱仍可見一九五五年之落款。綜觀此寺建築施工嚴謹,雕刻精密而考究,石材多用泉州百石與青石,其豪華壯麗,為全市各寺廟之冠。(資料來源:台北市政府網站)

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 替代主題龍山寺

- 創作日期創作日期:清乾隆三年(西元1738年)創建、乾隆五年(西元1740年)完成

- 全集/系列名世華網臺灣建築大觀園

- 相關地點台北市萬華區 艋舺龍山寺

- 地點名稱艋舺/龍山寺/板下/中門/大觀/大觀/溪底/溪底/溪底/朝陽/高峰/艋舺龍山寺/台北市萬華區

- 緯度25.069147/25.0367944/24.0167/22.5065/23.8525/23.9826/25.0356/23.7392/23.6549/25.0902/24.62/25.0368031/25.0262857

- 經度121.169243/121.4999653/121.125/120.37/120.865/120.685/121.111/120.493/120.271/121.276/121.102/121.4999282/121.4970294

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。