跳到主要內容區塊

:::

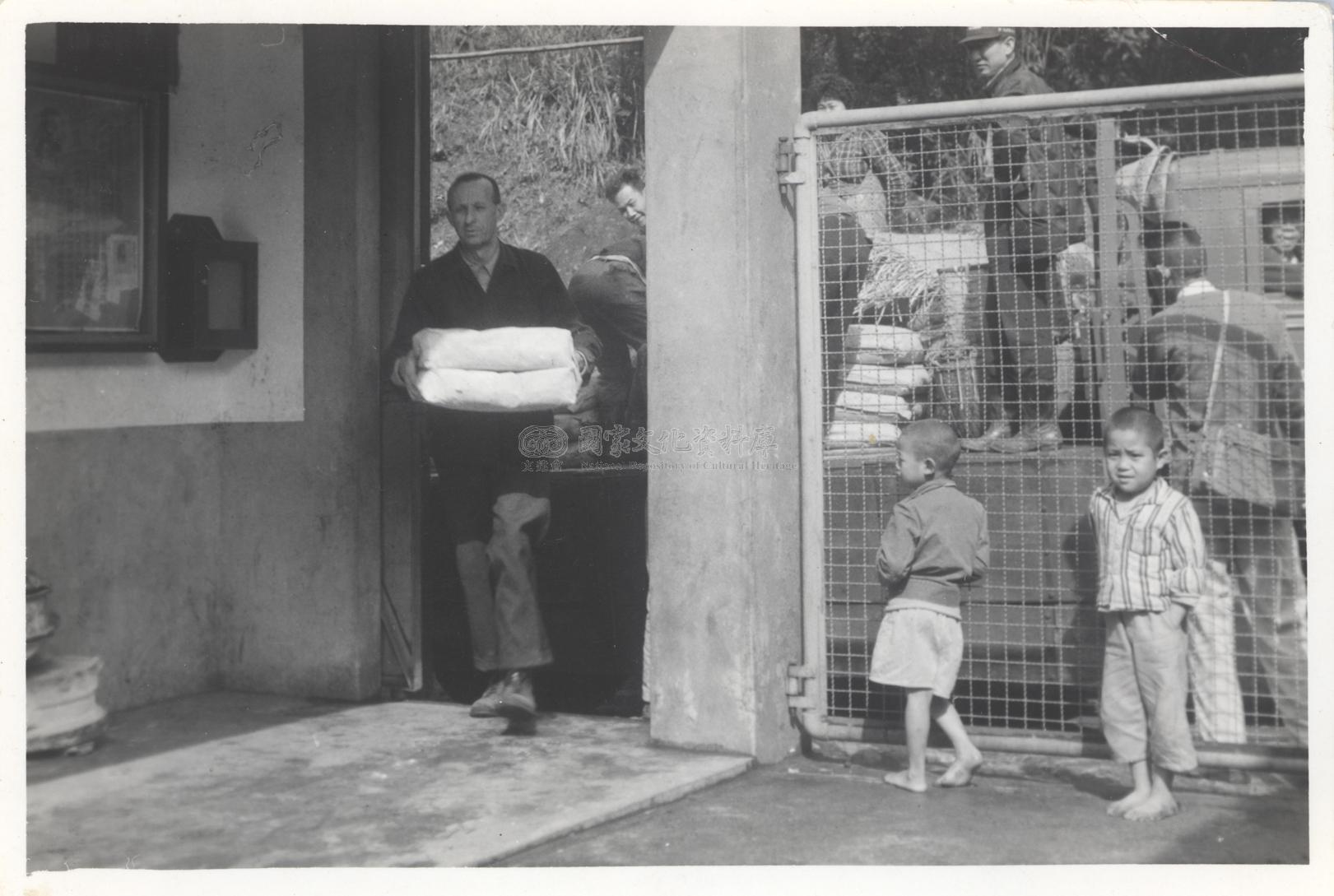

美援物資

1947年,美國國務卿馬歇爾提出了一項歐洲復興計畫。透過這項援歐計畫先後投注了125億美元,對於歐洲的戰後復甦起了很大的幫助。雖然馬歇爾計畫僅只針對歐洲的戰後復甦,但隨後這樣的美援模式,便由於冷戰後美蘇的軍備競賽而向第三世界急速的擴張。而美援與中國的關係早在1948年。國民黨整府中國抗戰時期,美援就進入中國地區,國民政府在南京成立了美援運用委員會。1950年底,委員會隨著政府來到台灣,第一任主委就是陳誠。50年代初期,台灣承受沈重的人口壓力、物資匱乏,以及為支付高額軍費支出而造成的財政赤字、通貨膨脹、外匯缺乏及物價暴漲,呈現政經混亂的不穩定局勢。1950年6月,韓戰爆發後,美國唯恐共產勢力將擴張至太平洋區域,因此派遣第七艦隊進入台灣海峽,恢復對台灣的軍事援助,並將台灣納入反共的圍堵陣線中。除以大量軍援加強台海的軍事穩定之外,並以經援進口民生物資、生產設備及原料,以安定政經情勢、進而發展經濟規模。1951美國正式對台提供援助,1951年2月7日首批美援物資運抵台灣。美援除了送來牛奶和麵粉,早期台灣的若干基本建設,也是依賴美援得以興建完成,其中包括電力、自來水、交通、港口、鐵路等等,處處都有美援的影子,石門水庫就是一個例子。美國對台援助的十五年期間,台灣不管在政治管制或經濟發展策略上,都相當程度地受到美國的影響。戰後美國對台灣傾注的大量援助,解決了台灣外匯資金不足的發展問題,但同時也產生了公營企業對美援資金設備與技術的嚴重依賴,使得台灣當局在種種政策上必須聽從美國的指示,才能保有援助款項。五○年代的台灣經濟雖然擺脫了日本的殖民統治,但由於國民政府對美援及美國勢力的依賴,使得美國得以指使本地政府進行任何有利於美國的政策。過去台灣對日本的附屬,在戰後,透過美援,使得以公營企業為基幹的國家資本主義經濟體制對美國產生依賴,台灣再次處於附屬地位。「美援會」經過「經合會」、「經設會」的變革,已經改組為現在的「經建會」。以下為歷年沿革說明:ㄧ、美援會成立年月:民國37年7月主任委員(到任日期):翁文灝(37.06.04)孫 科(37.11.26)何應欽(38.03.12)閻錫山(38.06.12)陳 誠(39.03.15)俞鴻鈞(43.06.01)嚴家淦(46.08.22)陳 誠(47.07.15)說明:中美兩國政府在南京簽定[中美經濟援助協定],設立美援運用委員會(簡稱美援會)。二、經合會成立年月:民國52年9月主任委員(到任日期):陳 誠(52.09.01)嚴家淦(52.12.21)蔣經國(58.08.04)說明:美援會改組,成為行政院國際經濟合作發展委員會(簡稱為經合會)。三、經設會成立年月:民國62年8月主任委員(到任日期):張繼正(62.08.01)楊家麟(65.06.11)說明:行政院為加強經濟設計、研究工作,將經合會改組為行政院經濟設計委員會(簡稱經設會)。四、經建會成立年月:民國66年12月主任委員(到任日期):俞國華(66.12.01)趙耀東(73.06.01)錢 復(77.07.22)郭婉容(79.06.01)蕭萬長(82.02.27)徐立德(83.12.15)江丙坤(85.06.10)陳博志(89.05.20)林信義(91.02.01)胡勝正(93.05.20)說明:行政院為加強國家經濟建設之有效推動,促進國家經濟之整體發展,將經設會與行政院財經小組合併,改組為行政院經濟建設委員會(簡稱經建會)。

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 創作者攝影者:不詳

- 全集/系列名新竹縣尖石鄉泰雅部落老照片

- 相關地點尖石

- 地點名稱尖石/經濟建設委員會/立德/石門水庫

- 緯度24.7051/25.0411/23.5656/24.8115435

- 經度121.201/121.514/121.518/121.2474821

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。