跳到主要內容區塊

:::

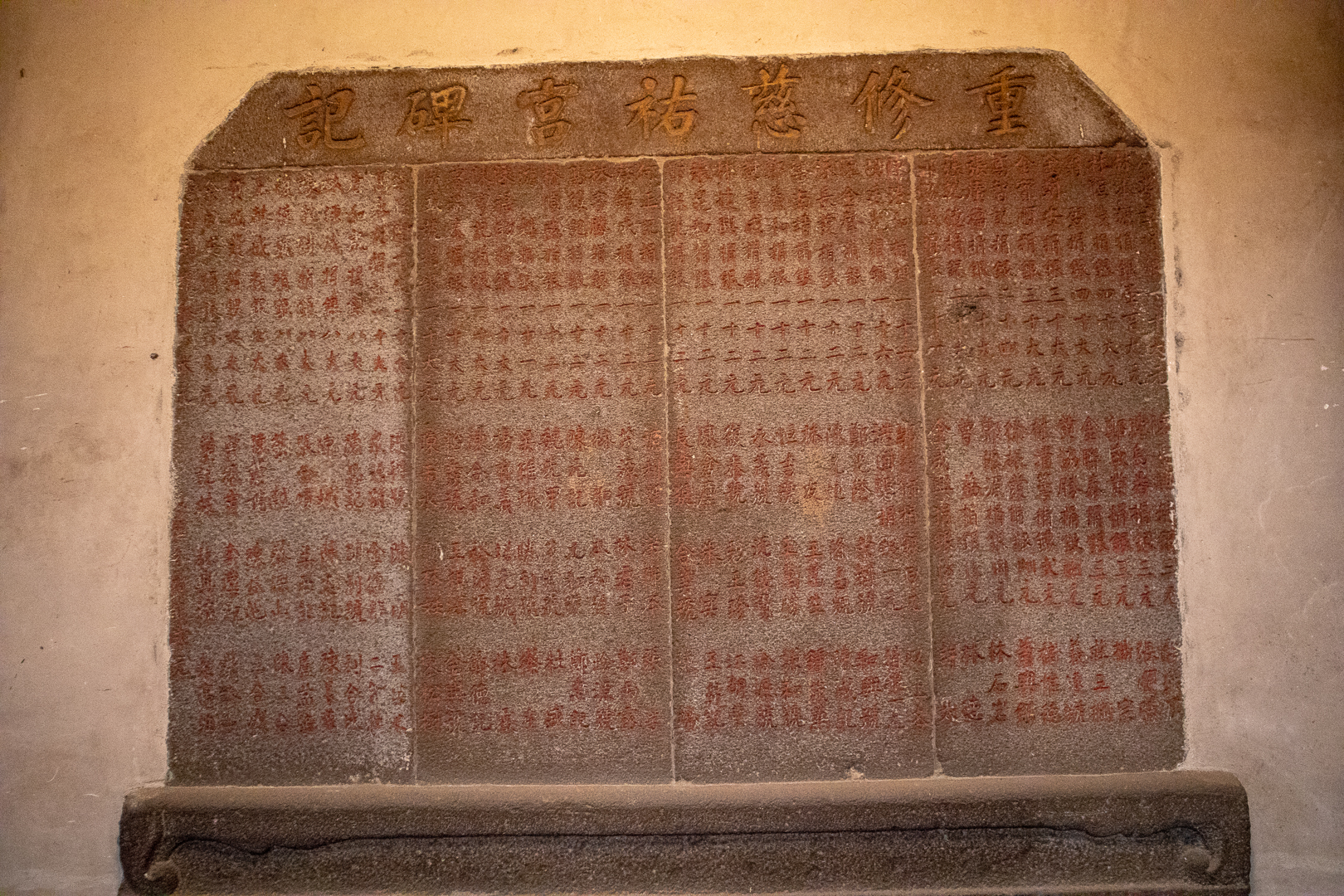

重修碑

臺灣拓墾時期,是指部分漢人在中國因經歷了長期戰亂,為了追求新的發展機運而渡海而來,大多是來自中國沿海閩(福建)、粵(廣東)地區的漢人,由於自明朝末年以來,閩粵地區人口日益減少,每人平均耕地面積日增,原鄉的謀生機會多,所以不全然是因為生活困頓而移民,清初來臺的移民落腳於此,開荒拓土,一點一滴為生活奮鬥,在當時的新莊慈祐宮是做為這些移民及當地百姓信仰及生活的中心,當生活逐漸安定時,廟宇的修建與整治,也由大家共同參與募捐。正殿前的拜亭牆側有同治年間重修碑記,即1874年(清同治十三年)所立的《重修慈祐宮碑記》;後殿中亭旁的牆上,可以看到1779年(清乾隆四十四年)立的石碑,內容記錄到:「淡防分府王諱右弼捐銀一百大元、巡政曾諱應蔚捐銀一百大元、進士沈諱鴻儒捐銀六十大元舉人葉諱期頤捐銀十大元、張必榮捐銀一百二十元、泉廈眾船戶 廈跤眾抽分 等仝立……」從捐贈名單有政府大員、商人、有進士舉人,還有在地仕紳,可見當時大臺北重要的政商都在名單上,可佐證當時慈祐宮及新庄(莊)街在大臺北地區的角色和地位舉足輕重。

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 資料來源慈祐宮宮誌

- 撰寫者陳怡儒

- 創作者慈祐宮

- 時間資訊拍攝時間2019/02/22

- 媒體類型有形文物

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。