跳到主要內容區塊

:::

《認同與記憶的眷村文化:以桃園陸光二村為例》

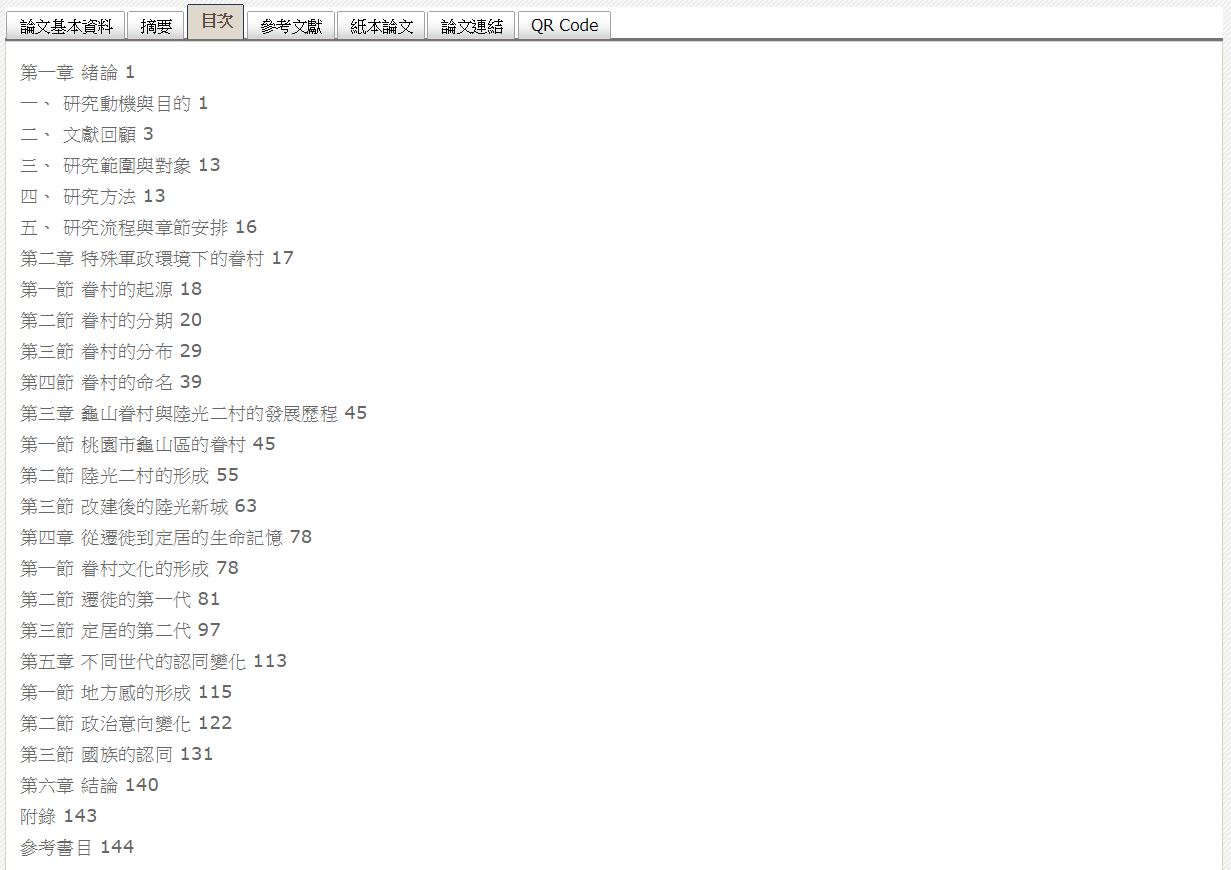

《認同與記憶的眷村文化:以桃園陸光二村為例》,陳意倫作,指導教授戴寶村,國立政治大學臺灣史研究所碩士論文,民國103年(2014)出版。作者表示,為了探究此眷村文化的演變,該研究從眷村緣起、形成背景至改建,探討眷村形成至改建的歷史,切入角度即是從訪問原先居住在陸光二村的第一代與第二代眷民間,第一代對中國大陸的記憶、遷徙來臺的過程、從軍作戰的經驗、退休後的生活;第二代對原鄉的想像、在眷村的臺灣生活經驗,以及在二代之間對地方、政黨與族群的認同感,訪問第一代及第二代,看其不同世代間的差異,在不同的時空背景下,對居住臺灣眷村文化認同的差異。作者選定陸光二村為主要研究對象的原因有四:一、陸光二村的1,007戶為龜山及整個桃園市中戶數最多的眷村,若研究可為桃園的眷村文化多一貢獻及參考;二、作者於蒐集資料過程中發現目前尚未有太多相關資料以眷村文化研究此眷村;三、眷村內大多數第一代眷民對眷村帶有向心力及歸屬感,但第二代已不如上一代安於眷村,紛紛到外面求發展,其中在臺灣的生活經驗及認同的轉變值得去關注及思考;四、隨軍來臺的軍人多娶臺灣的閩南、客家、原住民為妻,這與自大陳島上撤退,攜家帶眷的軍民,在對下一代子女的原鄉文化傳承上會有哪些不同?

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 資料來源臺灣碩博士論文知識加值系統

- 撰寫者黃品儒-陳錦昌

- 創作者陳意倫

- 時間資訊發表日期2015/07/27

- 資料使用語言中文

- 媒體類型圖書及手冊

- 時間分期民國

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。