從日治的三板橋葬儀堂,到戰後的極樂殯儀館

極樂殯儀館,於1949年由日治時期臺北市役所經營的公營葬儀堂改立而成,原址位於林森公園新生北路二段與南京東立一段交接口處(今臺北市新生北路二段28巷)。一九五○年代許多被槍決的政治犯多委由極樂殯儀館處理大體,再讓家屬領回或安葬在六張犁墓區,白色恐怖時期為主要處理政治犯大體的葬儀單位。於一九七○年代前後停業並撤離,舊建築已拆除,今為林森公園一部分 。

極樂殯儀館的前身為日治時期臺北市役所經營的葬儀堂,主要為在臺灣的日本人專用的火葬場,提供西式化的公祭祭典和遺體處理服務。而由葬儀堂連帶管理三板橋一帶的骨灰墓園(今十四號、十五號公園),創設時間更早,為在臺日人的專用墓地。1896年(明治二十九年)第三任總督乃木希典的母親壽子過世後葬於此處,此地方才躍入眾人的眼簾。1897年(明治三十年),隸屬於曹洞宗的布教師佐佐木珍龍氏倡議設置葬儀堂,處理喪葬事務,此議廣獲同意後興建,歷經風災損毀,於1907年(明治四十年)三板橋葬儀堂終告完工落成。1919年(大正八年),明石元二郎總督逝世後,亦葬於此處。在接連兩位重量級人物下葬於此後,三板橋葬儀堂除了埋葬的功能外,此地亦成了殖民政府重要的統治象徵。

戰後,國民政府來臺,由於本省與外省的喪葬形式不同且臺灣人早期亦不習火葬,故1949年時任臺北市長的游彌堅為推動公營的葬儀堂改立殯儀館,邀請曾任上海殯儀公會理事長的錢宗範至此經營,且將日治時代的三板橋葬儀堂與其所轄的六張犁公墓共十多公頃交由錢氏管理,錢宗範隨即將葬儀堂與公墓改名為極樂殯儀館與極樂公墓。

人生最後一哩路:當政治受難者與加害者同在一館

在一九五○年代,當政治犯遭槍決後,其遺體統一交付極樂殯儀館處理。家屬必須要到極樂殯儀館才能領取屍體。然而,對於外省籍的罹難者家屬來說,他們不在臺灣,根本無從得知親人已經遭難,更遑論前來領屍。對於本省籍的罹難者家屬來說,則因贖屍金費用可觀,且不無再被特務盯上的危險,因此也有許多人未能領屍。這些無人認領的遺體,便由極樂殯儀館處置。他們或將之埋在六張犁墓區的一個亂葬崗,或火化後送至墓區靈骨塔內安置,或交由軍醫院做解剖教學後再土葬或火葬。

然而極樂殯儀館不僅僅只處理受難者的遺體,事實上,主要還包含處理當時的達官顯貴的喪葬事宜,由1955年的一篇報導「沒有個三萬兩萬,是沒有辦法打進極樂殯儀館的。東加西加,七零八湊,少說也得花個萬而八千」,可見其收費之昂貴。於是,曾在此走向人生最後一程的,除了于右任、許世英、賈景德、王寵惠等黨國大老外,也不乏陳果夫、洪蘭友這些和特務系統有著緊密牽連的人物。

林森公園與康樂公園:被遺忘的墓地與無人記得的違建群

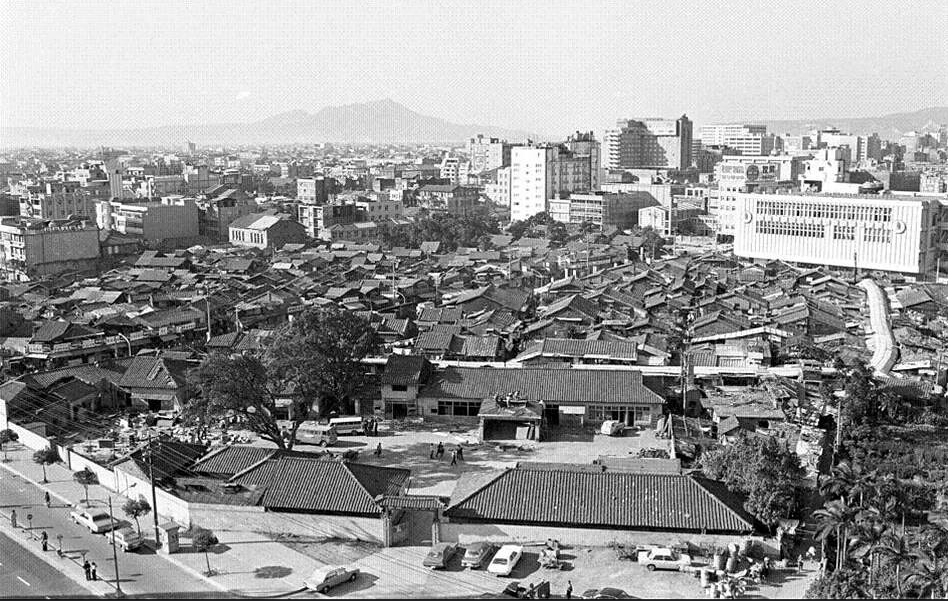

1956年,臺北市進行首次都市計畫檢討,此區按日治時代的計畫,訂為公園預定地,然而極樂殯儀館和康樂里當地千戶左右的城市底層居民極力抗拒拆遷或被徵收。極樂殯儀館直到1965年臺北市政府成立臺北市立殯儀館後影響其營業後,才停業撤離。而市政府與當地住戶持續協調搬遷事宜,由於居民堅持先建後拆,以及不滿補償條件等因素,歷經數波反拆遷的抗爭,於1997年完成拆遷,今改建為十四號林森公園和十五號康樂公園。

▲殖民時代明石元二郎鳥居及鎌田正威鳥居,現在靜靜矗立於林森公園的一角,提醒著人們此地的過往(出處:維基百科,寺人孟子, CC BY-SA 4.0)

▲殖民時代明石元二郎鳥居及鎌田正威鳥居,現在靜靜矗立於林森公園的一角,提醒著人們此地的過往(出處:維基百科,寺人孟子, CC BY-SA 4.0)