留置偵訊叛亂嫌疑人的「招待所」

調查局三張犁招待所,全名為「司法行政部調查局三張犁招待所」,又名三張犁留質室,1958年7月設立時的舊址為臺北市基隆路二段13巷(今臺北市吳興街361巷1弄),並名為「第一留質室」,1967年4月改為「三張犁招待所」。在一九六○年代,三張犁留質室,是接續大龍峒留質室的審訊場所,當時主要多偵訊叛亂犯和刑事犯,並以管理嚴酷和刑求逼供而著名。1972年關閉使用,今已剷平舊有房舍。後由1974年1月竣工啟用的安康接待室,延續調查局大龍峒留質室、三張犁留質室留置嫌犯與恐怖偵訊的手段。

▲1967年臺北市航照圖,三張犂招待所(圖中紅圈處)座落於田野當中,四周為高牆所圍,增加隱密性(底圖出處:中央研究院人社中心GIS專題中心(2018). [online] 臺灣百年歷史地圖. Available at: http://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/twhgis/ [Accessed Date]. 圈線後加)

▲1967年臺北市航照圖,三張犂招待所(圖中紅圈處)座落於田野當中,四周為高牆所圍,增加隱密性(底圖出處:中央研究院人社中心GIS專題中心(2018). [online] 臺灣百年歷史地圖. Available at: http://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/twhgis/ [Accessed Date]. 圈線後加)

▲三張犂招待所的位置(圖中紅箭頭處)約在今臺北市吳興街361巷1弄之轉彎處(底圖出處:圖像©2019 DigitalGlobe、地圖資料©2019 Google,箭頭後加)

▲三張犂招待所的位置(圖中紅箭頭處)約在今臺北市吳興街361巷1弄之轉彎處(底圖出處:圖像©2019 DigitalGlobe、地圖資料©2019 Google,箭頭後加)

檔案管理局所藏的《調查局三張犁招待所簡報案》中,在〈司法行政部調查局三張犁招待所簡報〉的文件裡描述,1966年時的三張犁留質室在人事編制上共15人,辦公室及各項工作室共6間、談話(偵訊)及錄音室共5間、被留置人住室共14間(可容納70人)、員工警寢室及訊案人員休息室共4間、浴廁共4間、廚房1間,並有瞭望塔1座。而〈司法行政部調查局第一留質室概況〉的文件中,則記錄有自1958年至1965年6月,三張犁留質室總留置人數為873人(男性852人、女性21人),當中叛亂犯有533人(男性516人,女性17人)。由簡報案所述人員編制、空間設計、和留質人數可略窺當時三張犁招待所具有「偵訊監獄」之特質。

▲今吳興街361巷1弄街景,已不見三張犁留質室的遺跡(出處:12月2014 ©2019 Google)

▲今吳興街361巷1弄街景,已不見三張犁留質室的遺跡(出處:12月2014 ©2019 Google)

恐怖刑求的鬼門關

在受難者證言中,三張犁留質室皆以環境惡劣、管理嚴苛及恐怖偵訊聞名。魏廷朝表示三張犁留質室為四面高圍牆,押房為馬蹄型的空間配置,小押房僅有一坪半大小,只有單人床和便壺,空間狹小僅有一小鐵窗透氣,故「押房空氣不流通,光線陰暗,臭氣難聞」,並提及嚴酷的管理方式:

每天只供應500cc的一杯開水。固定時間上廁所,否則,只能用便壺拉大小便。有十幾分鐘的放封時間,但不許開口說話。不准吃魚、不准用筷子、不准吃第二碗飯、不准咳嗽。沒有書、紙、筆,不准戴眼鏡,最多只能輕敲牆壁,與鄰室的難友打招呼。

不少受難者的回憶均會提及押房鐵門外的厚布簾:魏廷朝回憶到「鐵柵門外深垂厚布簾,只要有其他被告走過門前,看守員會預先拉下所有的厚布簾,以防止任何囚犯互打照面」;關押在女囚的崔小萍也觀察到「鐵門外是厚的藍布簾,裡外都不透光」;而陳新吉則表示「為了不讓裡面的人看到誰又被捉進來,所經之處都拉上黑布幕」。顯見三張犁留質室在管理上禁止囚犯們溝通互動,以有利於其在資訊不對等的狀況下進行偵訊。

陳新吉甚至詳細描述在被留押此處時所受的各式刑求手段,如:強光照射、疲勞訊問、毆打電擊、高分貝噪音、精神恐嚇等,故稱此處為「有名的鬼門關」。而作家柏楊亦提及遭拘留於三張犁留質室時,曾被米達尺抽打臉頰,並被踢打身體遭致骨折的經過,甚至是《新生報》女記者沈嫄璋在此處被殘酷凌虐對待的過程。

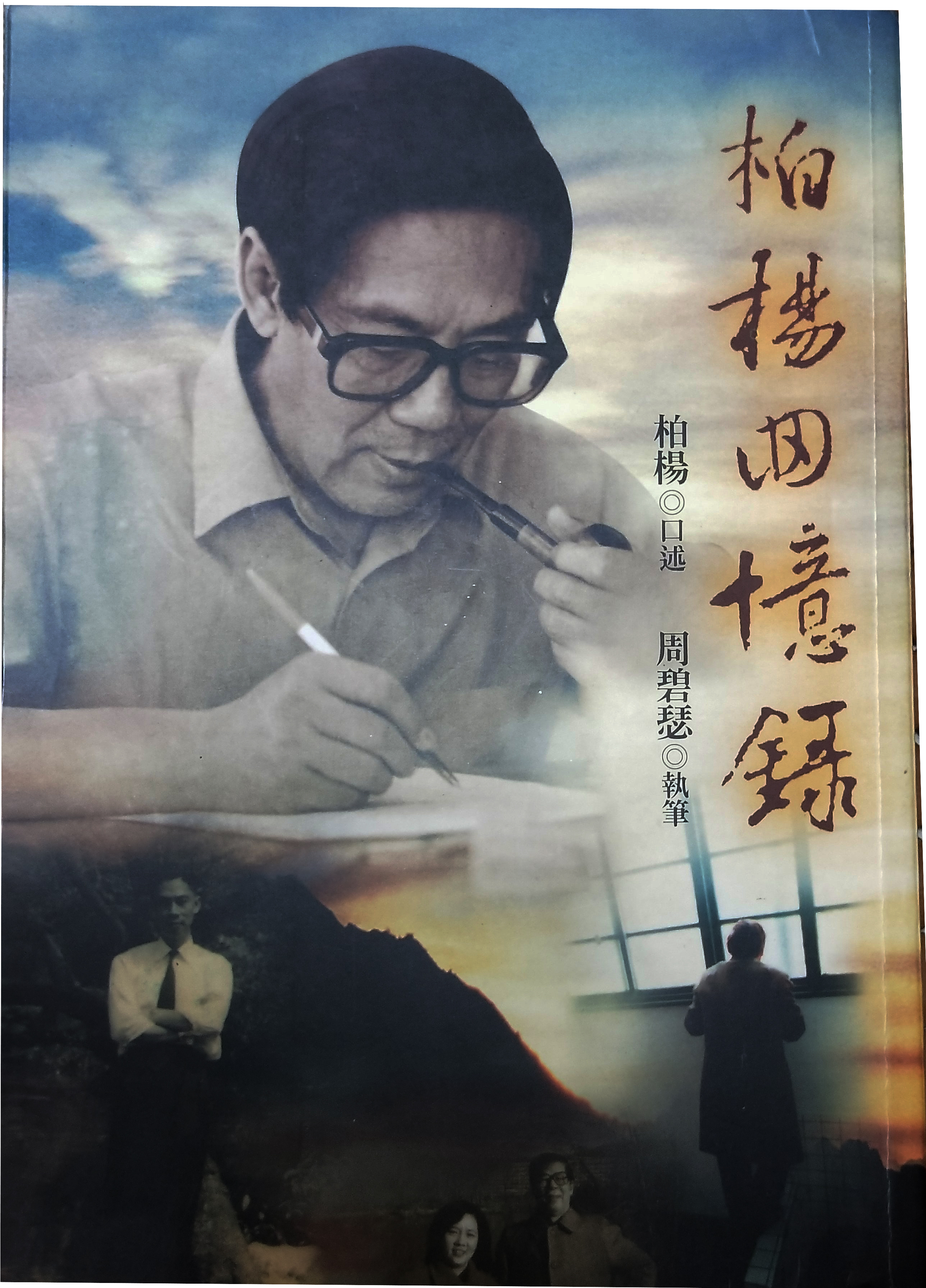

▲柏楊在《柏楊回憶錄》中,提及在三張犁留質室被刑求的過程,以及《新生報》省政女記者沈嫄璋在留質室被刑求致死的殘酷往事(出處:《柏楊回憶錄》書封)

▲柏楊在《柏楊回憶錄》中,提及在三張犁留質室被刑求的過程,以及《新生報》省政女記者沈嫄璋在留質室被刑求致死的殘酷往事(出處:《柏楊回憶錄》書封)