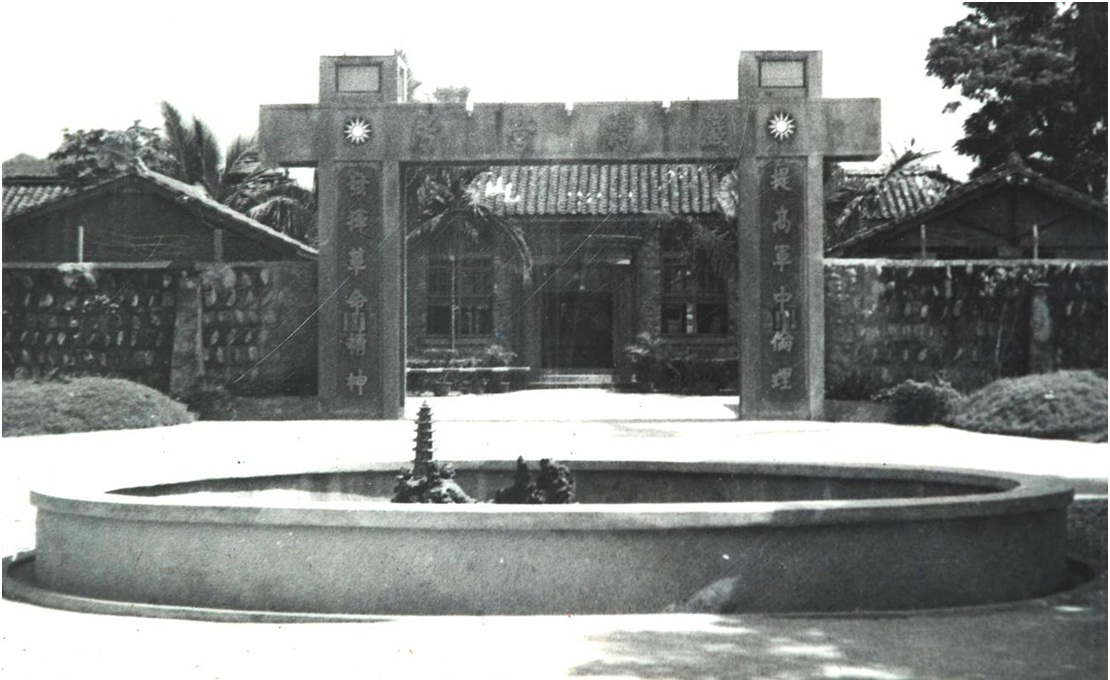

一九六○年代的泰源監獄

國防部泰源感訓監獄,另名泰源監獄,設立於1962年至1972年,位於今臺東縣東河鄉北源村32號(幅員約8.7公頃),隸屬國防部,為專關「叛亂犯」的特種監獄。1970年因「泰源事件」陸續將政治犯移監至綠島綠洲山莊,1973年原址改隸臺灣警備司令部,另立「臺灣警備總司令部職業訓導第三總隊及泰源職業訓練中心」。解嚴後,軍法、司法分治,故於1988年改由法務部接管並重新整建,定名為「法務部臺灣泰源感訓監獄」,1992年改制為「法務部臺灣泰源技能訓練所」,2011年更名為法務部矯正署泰源技能訓練所。

泰源監獄自法務部接管後,歷經多次整修,舊建物保留至今者甚少。據受難者魏廷朝的證言可勾勒當初的概況:每間僅七坪的大押房,需擠上二十人以上的囚犯,每人平均只能睡30公分寬、180公分長的地板;遇上熱浪來襲,僅能以便器作為簡易的浴盆,打掃乾淨就成為克難的個人浴室消暑。由於牢房空間不足,泰源監獄有外役制度,超過一定刑期的人犯,可到監獄圍牆外的十三公頃範圍內工作,擔任修車廠、抽水站的工人,農耕隊、果樹園與養豬欄的農夫等工作。圍牆內另有擔任監房伙食、清潔、曬衣、理髮的外役五、六十名。相較於其他監獄,這裡的管理是較為寬鬆的,除了有外役機會,受刑人可自己選舉伙食委員,自辦伙食。每週五也有電影放映時間。

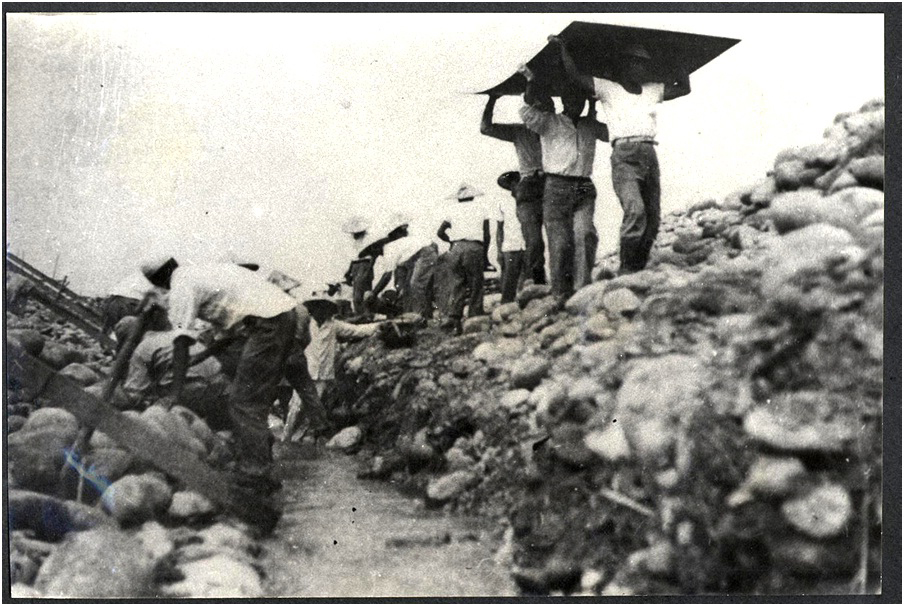

▲ 泰源感訓監獄成立初期收容人投入監獄營繕工作(出處:法務部矯正署泰源技能訓練所)

▲ 泰源感訓監獄成立初期收容人投入監獄營繕工作(出處:法務部矯正署泰源技能訓練所)

▲泰源監獄開墾農場實景(出處:法務部矯正署泰源技能訓練所)

▲泰源監獄開墾農場實景(出處:法務部矯正署泰源技能訓練所)

「臺灣獨立了,把槍交出來」:泰源事件

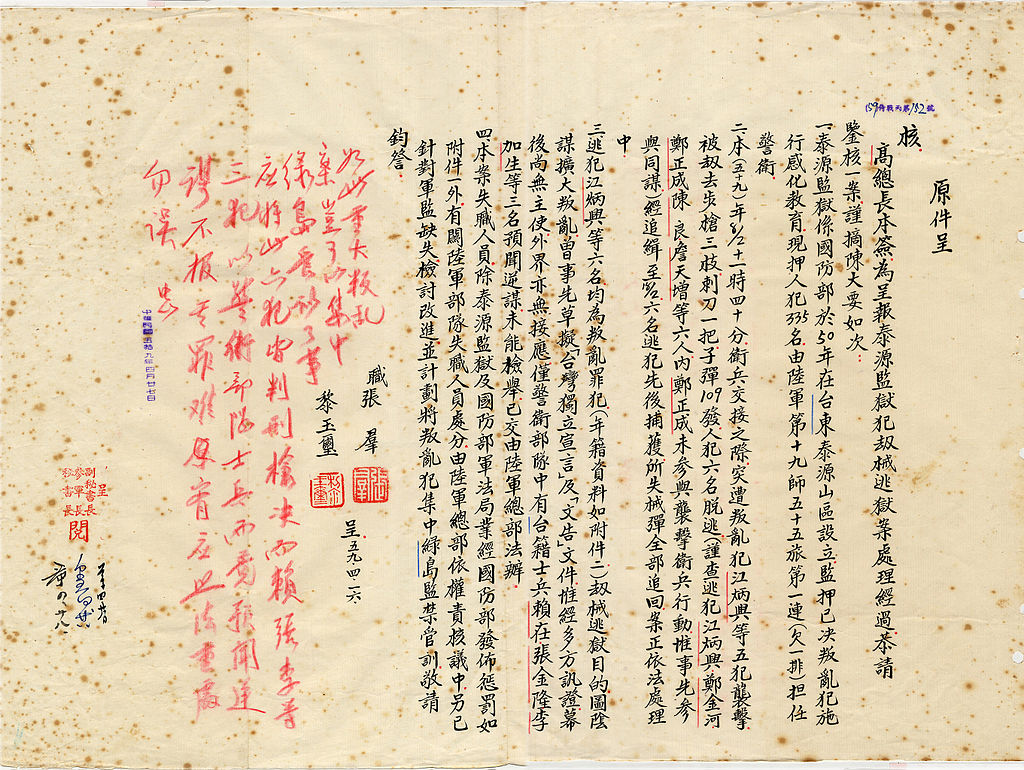

2014年5月31日立於南投縣草屯鎮臺灣聖山生態教育園區的「泰源事件紀念碑」(碑文由陳儀深所撰寫),詳細描述了1970年「泰源事件」——為了臺灣獨立的信念,計畫發動監獄革命的始末:1970年臺灣正值戒嚴高壓統治,因起草「臺灣自救運動宣言」而被判刑的彭明敏出逃國外,使囚禁在臺東「國防部泰源感訓監獄」的政治犯,江炳興、鄭金河、鄭正成、陳良、詹天增、謝東榮等六名外役青年,於2月8日,趁著農曆初三監獄戒備鬆散,利用衛兵換哨的時機搶奪槍械,江炳興且大聲喊道:「臺灣獨立了,你快把槍交給我吧!」但由於刺殺士官長的行動失敗,使得原先攻占廣播電臺、聯合當地教會與青年的謀劃未成,六人只能逃往山區,於兩週內陸續被逮捕,並於5月30日槍決其中五人。

雖然行動失敗,但泰源事件仍是策劃完整、帶著政治主張的集體起義,見證了「有壓迫的地方就有反抗」。泰源事件也使得當局決定在綠島興建綠洲山莊,將政治犯移至島上管理。

▲ 泰源事件呈報總統蔣中正關於泰源監獄犯劫械逃獄處理過程,紅字為蔣介石批文槍決(出處:維基百科) 臺灣文學的「泰源地帶」

▲ 泰源事件呈報總統蔣中正關於泰源監獄犯劫械逃獄處理過程,紅字為蔣介石批文槍決(出處:維基百科) 臺灣文學的「泰源地帶」

所謂「泰源地帶」,指在泰源監獄所形成的「地下」文學圈。因獄方柔性管理、獄中的讀書和寫作風氣,以及獄外的的投稿管道(特別是《新生報》副刊主編童常的資助和鼓勵),使得監獄出了不少「無名」作家,並曾創下一個月新臺幣25萬元的稿費紀錄。但在獄方檢查制度下,題材多受限於非政治性的保健、美容、醫藥、觀光、文藝等類型的寫作或翻譯。當時的「獄中作家」包括王沿津、吳鐘靈、盧兆麟、郭振純、高金郎、席長安、孫以蒼、陳長坤等人,謂之白色恐怖史中一個特殊現象。