法華寺本是鄭氏時期李茂春居所「夢蝶園」,李氏悠然自得,誦經禮佛,清淨度日,人稱「李菩薩」;辭世以後,僧侶以園建庵,供奉準提菩薩名曰「準提庵」,從此優雅的園林成為空靈的佛寺。康熙23年(1684)臺灣入清帝國版圖,是年擴大寺田 ,香燈明亮,後人多以此為創建年代。康熙47年(1708)再度增建,格局寬宏,並以《妙法蓮華經》的簡稱《法華經》或《法華》而改名「法華寺」。

其後歷代多有修葺,叢林之美未曾改變;主祀神祇雖由準提、大士而為釋迦牟尼,依然是府城名剎之一。今日寺院風貌雖為二戰後重建 ,格局完整,庭院深深;部份以水泥製作棟架、樑柱、雀替、瓜筒等仿木結構的建築行為,嘗試於傳統與現在之中創造新的風格,允為特色。進院落,但見老榕垂蔭、悄然無聲。前殿為「天王寶殿」,屋脊平伸舒暢、燕尾微翹柔美,宛如虔誠的雙手擁抱藍天;透過建築天空線,可以感受佛教天人合一、清靜寧和的意境。斜出的八字牆具有屏障、遮掩作用,尤增殿宇幽深。

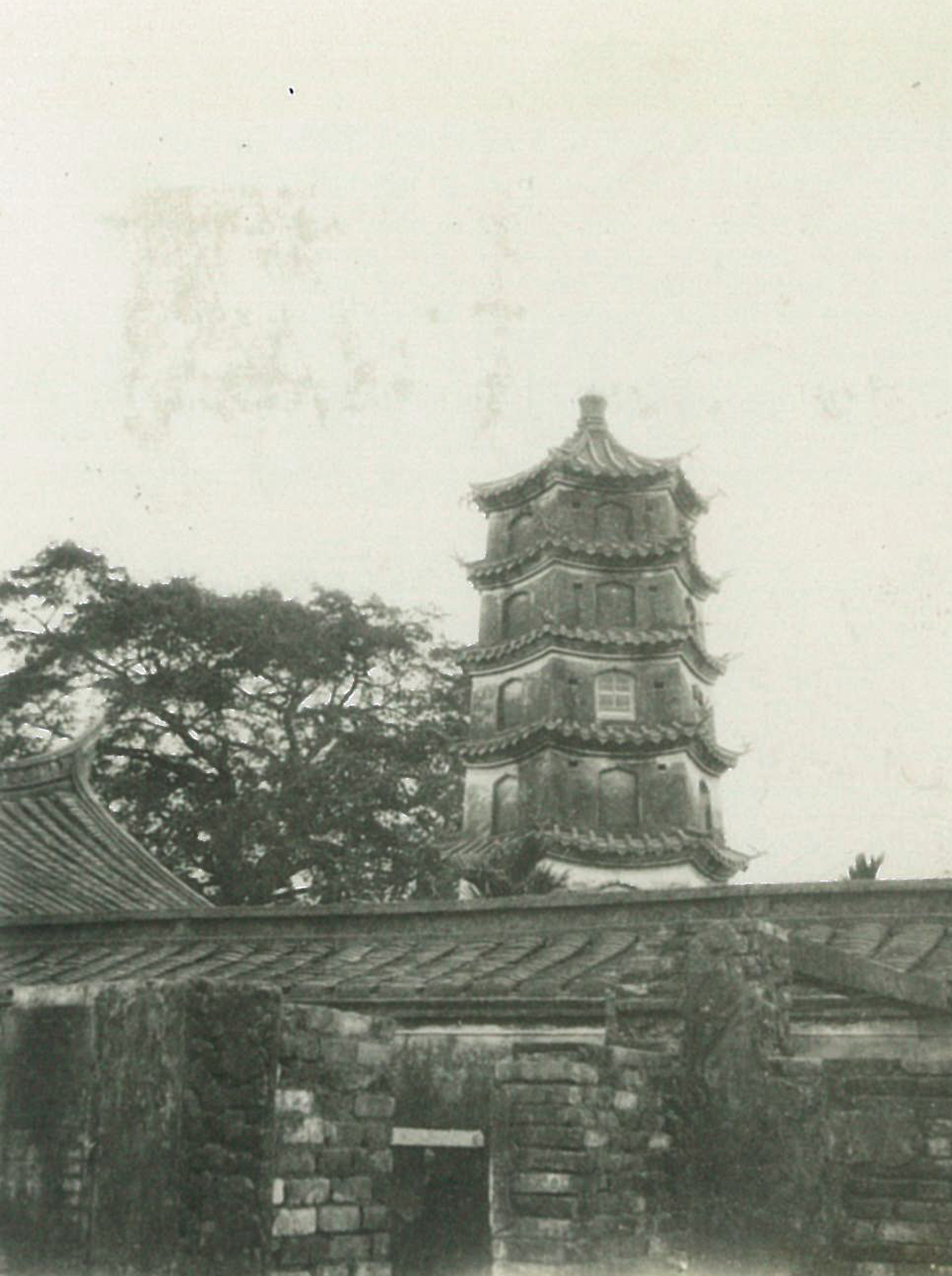

昭和11年(1936)興建納骨塔;本張照片即是民國41年(1952)法華寺納骨塔的影像,紀錄戰後初期法華寺的風貌。

其後歷代多有修葺,叢林之美未曾改變;主祀神祇雖由準提、大士而為釋迦牟尼,依然是府城名剎之一。今日寺院風貌雖為二戰後重建 ,格局完整,庭院深深;部份以水泥製作棟架、樑柱、雀替、瓜筒等仿木結構的建築行為,嘗試於傳統與現在之中創造新的風格,允為特色。進院落,但見老榕垂蔭、悄然無聲。前殿為「天王寶殿」,屋脊平伸舒暢、燕尾微翹柔美,宛如虔誠的雙手擁抱藍天;透過建築天空線,可以感受佛教天人合一、清靜寧和的意境。斜出的八字牆具有屏障、遮掩作用,尤增殿宇幽深。

昭和11年(1936)興建納骨塔;本張照片即是民國41年(1952)法華寺納骨塔的影像,紀錄戰後初期法華寺的風貌。